公開日:2025.07.05 更新日:2025.09.25

親が生きてるうちに名義変更はできる?贈与・相続との違いや手続き方法をわかりやすく解説

親が高齢になってくると、もしものときに備えて「実家の不動産をどうしよう…」と考える方も多いはず。特に生前贈与と遺産相続が絡むと気になるのが、どっちがお得なのかではないでしょうか。親が生きているうちに名義変更を行う、生前贈与のケースでは、手順や税金関係はどうなるのか詳しくご紹介します。

目次

名義変更は親が生きてるうちが得?名義変更のメリット・デメリット

名義変更は、法的にも心理的にも大きな決断です。まだ早いかな…と思っても、備えあれば患いなし。親が生きているうちに名義変更をする生前贈与のメリットとデメリットをご紹介します。

自宅の生前贈与と遺産相続はどっちがお得?

親名義の空き家や不動産を所有している場合、生前贈与と遺産相続のどちらを選択するとお得なのか。それはずばりケースバイケースで、どちらがお得と一概には言えません。

相続税の負担は、資産の種類や状況、適用される控除や特例などによって異なるため、それらの条件を総合的にみて判断する必要があります。

名義変更のメリット

まず、親が生きてるうちに名義変更するメリットは以下の通りです。

1.相続トラブルを回避しやすい

2.贈与者の意思を生かせる

3.贈与時の評価額で税金が計算され、税額が抑えられる可能性がある

4.相続税対策になる場合がある

空き家をあらかじめ誰かに贈与しておくことで、親の死後に「誰が住むのか」「どう分けるのか」といった相続トラブルを避けやすくなります。親が元気なうちに本人の意思を確認することで、希望通りの財産分配が実現しやすくなります。

また、不動産の価格は年々上昇することもあるため、早めに贈与すれば将来の相続時よりも税額が抑えられる可能性もあります。加えて相続税の節税対策として、暦年贈与や相続時精算課税制度を組み合わせることで、さらに負担を軽減することも可能です。

名義変更のデメリット

続いて、親が生きているうちに名義変更するデメリットは以下の通り。

1.高額な贈与税がかかる場合がある

2.場合によっては相続税の対象となることがある

生前贈与には「贈与税」がかかりますが、一般的に相続税よりも贈与税は高税率になる可能性があります。なぜなら、基礎控除額や利用できる特例に違いがあるためです。そのため、空き家の評価額によっては多額の税金が発生することも。

さらに親が亡くなる前の7年以内の贈与は、生前贈与加算として相続税の課税対象となるため、名義変更のタイミングによっては注意が必要です。

生前贈与や相続に関わる税金・登記の判断は専門知識を要するため、自己判断だけでは思わぬ不利益を招く恐れがあります。

不動産や相続問題に精通した「東京新宿法律事務所」では、名義変更や相続登記の進め方について、個別の事情に応じた相談を受けることができます。

東京新宿法律事務所(https://www.shinjuku-law.jp/)

親が生きてるうちに名義変更する方法

ここからは、親が生きているうちに名義変更する場合の手順や、負担する税金、税金を抑える方法についてご紹介します。

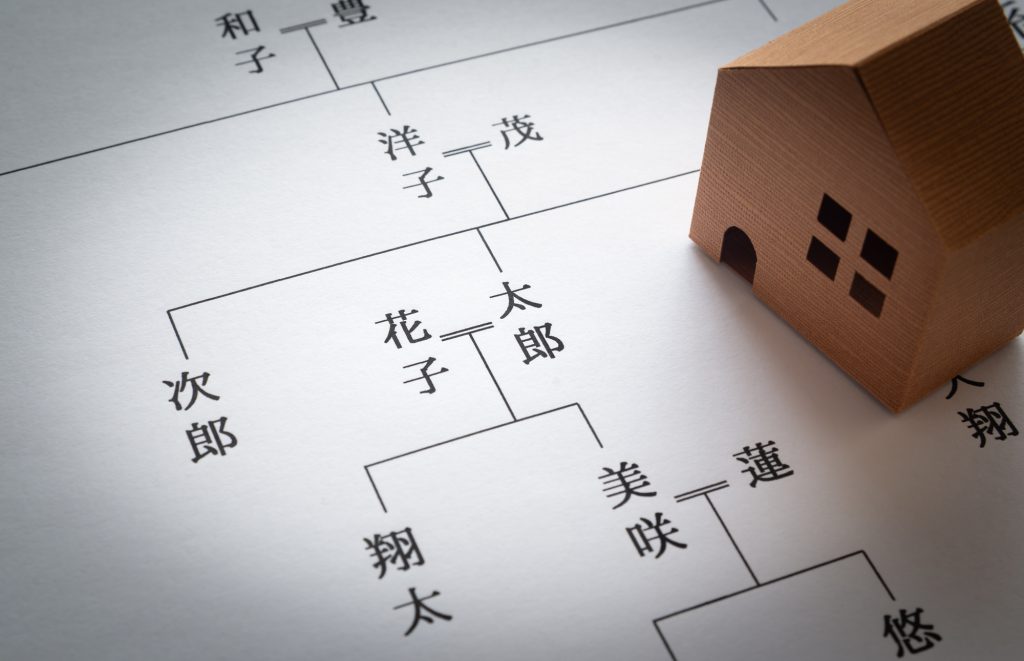

不動産の名義変更の基本と「贈与」の仕組み

名義とは、登記簿上の所有者の名前のことを指します。親が生きているうちに親名義の不動産を相続人の名義に変更する場合、基本的に生前贈与という扱いになり、家の所在地を管轄する法務局で手続きが必要です。

また、親子間の売買契約によって名義変更をするケースもありますが、相続税の負担を減らすために生前贈与を考えている方は要注意。親子間でも本当に売買が成立していることを証明する必要があります。くれぐれも、みなし贈与と判断されて贈与税が課税されるリスクがあるため、十分な注意が必要です。

そもそも名義変更しないとどうなるのか

名義変更しない場合、たとえ親子の信頼関係があっても、法律的には“口約束扱い”です。将来の不安やトラブルなど、さまざまな不都合が生じる可能性があります。

1.登記がないと第三者に対して所有権を主張できない

2.不動産の売却や担保設定ができない

3.将来的なトラブルの原因になる

4.申告漏れや過料のリスクが高まる

名義が親のままになっている場合、法的には贈与していないとみなされます。仮に贈与を受けた子供が贈与された不動産を売却したいと考えても、相続人が不動産を売却することや、不動産を担保にお金を借りることができません。

また、不動産の名義を変更しないまま親が亡くなり相続が発生した場合、遺産分割協議がこじれて、所有権をめぐって相続人同士で争いが起こることも考えられるでしょう。

さらに相続登記は2024年4月から義務化されました。相続発生後3年以内に相続登記をしなかった場合、過料が科される罰則も規定されています。そのほか、生前に贈与されたからといって自分のものと主張すると、申告漏れや税務調査の対象になってしまうこともあります。

生前に名義変更をしておくことで、こうしたリスクを減らすことができます。

親が生きているうちに行う名義変更の流れと必要な手続き

いざ名義変更をするとなると「必要な書類は?」「期間はどのくらい?」といったことが気になるはず。ここからは、生前贈与における不動産の名義変更の手続きの流れを説明します。

手続きの流れと必要書類

1.贈与契約書の作成・締結

贈与契約書とは、贈与者と受贈者との間での約束を書面に残したものです。トラブル防止のためにも作成しておきましょう。贈与契約書に決まった様式や書式はありませんが、以下の必要事項を具体的に記載しましょう。

・贈与の日付(贈与契約の締結日・贈与履行日)

・贈与者の情報(住所・氏名)

・受贈者の情報(住所・氏名)

・贈与対象の情報(財産の種目・内容・金額など)

・贈与の手段や条件

・印鑑 ※実印推奨

2.登記申請書類の準備(生前贈与の場合)

名義変更のためには、法務局に対して登記申請を行います。以下の書類を用意しておきましょう。

<贈与者>

・不動産の登記識別情報(権利証)または登記済証の原本

・印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)

・固定資産評価証明書(登録免許税の計算に必要)

<受贈者>

・登記申請書(法務局のウェブサイトや窓口で申請書の取得可能)

・受贈者の住民票の写し

<贈与者と受贈者>

・贈与契約書

・委任状 ※代理人が申請する場合

3.法務局で登記申請する

必要書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局に提出しましょう。郵送による申請も可能ですが、書類に不備があった場合にすぐに確認ができるため、窓口で申請するのがおすすめです。

4.登記手続き・名義変更完了

提出書類に問題がなければ、数日〜1週間ほどで登記が完了し、名義変更が正式に反映されます。

名義変更に要する期間

登記変更に要する期間は、必要な書類をどのくらいの期間でそろえることができるかや、法務局での登記申請から完了までに要する時間などによって変わります。法務局の混雑状況によっては、審査に1ヵ月以上かかることもあります。

具体的な期間の目安

・書類の準備:1~2週間

・法務局での登記申請書類の審査:1~2週間

合計:2~4週間

名義変更にかかる費用

不動産の生前贈与には、登記の手数料や贈与税などがかかります。そのほか、贈与契約書を作成するための印紙代(一律200円)、印鑑証明書(約300円/通)、固定資産評価証明書の発行手数料(300〜400円/1通)なども必要です。

- 登録免許税(必須)

贈与による名義変更の登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額の2%(不動産登記法に基づく)です。なお、固定資産税評価額は、市区町村が毎年発行する「固定資産評価証明書」で確認できます。

例:評価額1,000万円の不動産 → 登録免許税は 20万円

- 贈与税(基礎控除110万円を超えた場合)

贈与税は、受贈者(贈与を受けた側)が納税義務者となり支払う必要があります(相続税法第21条の5)。1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額が、110万円を超えると課税対象になります。

司法書士に依頼する場合の費用相場と注意点

名義変更を専門家に依頼する場合には、司法書士に依頼します。司法書士は専門的な知識と経験を持ち、名義変更のための手続きや必要な書類の作成などの代行をスムーズに進めることができます。

司法書士に依頼した場合の報酬は5〜15万円が相場ですが、不動産の個数や相続人の数などによって変動します。また司法書士への報酬とは別に、登録免許税(必須)がかかります。

司法書士に依頼する場合の判断基準やメリットは?

名義変更は自分でおこなうこともできます。登録申請のコストを抑えることができるのは、大きなメリットといえるでしょう。ただし、書類の収集や作成には時間と労力を要することも。司法書士に依頼することで、手続きの面倒を省くことができます。

司法書士に依頼すると良いケースは、例えば次のような場合です。

・不動産が複数あり、手続きをまとめて依頼したい

・不動産が遠方にあり、何度も足を運ぶのが大変

・相続人が多く、書類の収集に手前がかかる

・平日昼間になかなか時間を作れない

・なるべく速やかに手続きを進めたい

このほかにも、専門家の知識や助言を活かして手続きを確実に進めたり、中立的な立場の司法書士に依頼することで相続人同士の感情的なトラブルを防ぐことができたりなど、さまざまなリスクを避けることができます。

贈与税・不動産取得税を抑える方法

受贈者に不動産の所有権が移ると、基本的に受贈者が贈与税・不動産取得税を納税しなければいけません。大きな相続税がかかるのでは…とイメージされる方もいるでしょう。実は、節税するための制度や措置がいくつか用意されており、上手く活用すれば負担を軽くすることも可能です。

暦年贈与制度の活用

暦年贈与制度とは、一年ごとに一定額以内なら贈与税が非課税になる制度のこと。この基礎控除の制度は、財産の種類や相続人同士の間柄の制限もなく、一年間(1月1日〜12月31日)に110万円以内であれば、基礎控除額の範囲内となるため、税務署の申告も必要ありません。

この制度を活用すれば、数年かけて少しずつ贈与することを検討できます。たとえば、親の不動産を毎年110万円ずつ贈与していくことで、相続時にはその分が遺産から減るため、結果として節税につながるというわけです。

相続時精算課税制度の活用

暦年贈与制度とは、60歳以上の親から18歳以上の子(または孫)に贈与するときに、2,500万円までの贈与税を非課税にできる制度のこと。相続時にまとめて清算する仕組みです。

この制度は、将来的に不動産の価値が上がる可能性があり早めに贈与したい場合に向いているといえるでしょう。たとえば、現在の不動産の評価額2,000万円で、将来的に3,000万円になることが予想される場合、前倒しで相続することで、結果として節税につながります。

ただし、一度でも相続時精算課税制度を活用すると、二度と暦年贈与制度が使えなくなるといった制約もあります。また、2,500万円を超える部分に一律20%の贈与税が再計算されるので、最終的に税負担が増えることも考えられるため、慎重な判断が必要です。

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税とは、土地や建物を取得(売買・贈与)したときに、一度だけかかる地方税です。一定の条件を満たすことで、軽減措置が受けられます。

不動産取得税は、原則【固定資産税評価額×税率4%】で計算され、一般的に高額になりがちですが、条件を満たせば軽減措置で節税ができます。( 2021年3月31日までに取得した土地と住宅は税率3%が適用)

この控除が適用されるのは、新築や増改築をした住宅が対象となります。また、課税床面積が50m2〜240m2であることも適用条件に。さらに、この制度は自動で適用されず、取得後から60日以内の期限を設けている自治体が多いため、早めの申請が必要です。

中古住宅を取得したときにも軽減措置が適用されますが、1982年1月1日以降に新築された建物、または建築士等の耐震診断によって新耐震基準に適合していることが条件になります。

アキサポができること|名義変更〜売却相談までワンストップ対応

相続した実家や放置している空き家を前に、このままじゃいけないけれど、何から始めればいいのか分からない…と感じていませんか?手続きや法律、費用の負担、相続者との話し合いなど、空き家の問題はさまざまな要素が複雑化しています。アキサポなら、名義変更から売却・活用方法の提案まで、ワンストップで専門スタッフが対応します。

相続・名義変更の無料相談窓口あり(司法書士・宅建士対応)

親から受け継いだ不動産や空き家の名義変更や活用にあたって避けて通れないのが、相続登記や名義変更といった法的な手続きです。アキサポでは、司法書士や宅地建物取引士と連携した無料相談窓口を設けています。面倒な手続きも専門家が丁寧にサポートします。

空き家になる前に売却や利活用を検討する選択肢も

まだ使うかもしれない、家族で話し合いがまとまっていないといった状況でもアキサポなら大丈夫。空き家を放置し続けて老朽化が進み、選択肢や可能性が狭まってしまうまえに、専門スタッフへ相談しませんか?たとえば、売却や利活用を検討することで、結果的に経済的な負担が軽減されることもあります。

買取・再活用・管理の相談まで対応可能なアキサポの強み

アキサポなら、現状のままでの買取はもちろんのこと、リノベーションによる再生、定期的な管理などあらゆるニーズにフレキシブルに対応できます。思い入れのある大切な物件をすぐに手放したくない…という気持ちも尊重しながら、売るだけではない多様な活かし方もご提案できます。

まとめ|親が生きているうちに名義変更するなら計画的に

まだ元気だから急がなくても…、親に財産の話を切り出すのは気が引ける…そう思って名義変更を後回しにしてしまうと、不利益が生じてしまう可能性があります。親が元気なうちだからこそある貴重な時間を無駄にしないために、ただの手続きとせず、計画的に“これから”を考えましょう。

専門家相談と早めの行動が安心と節税につながる

早めに名義変更をしておくことで、将来の相続トラブルのリスクを避けられるだけでなく、贈与・相続に関わる税負担を軽減することにもつながります。専門家の力を借りて、早めに方向性を決めることが安心への最短ルートとなるでしょう。

アキサポなら生前の名義変更から空き家対策までサポート可能(CTA)

アキサポでは、司法書士や税理士と連携し、生前贈与・名義変更のご相談に無料で対応しています。手続きと同時に、未来の空き家の活用方法を一緒に考えませんか?

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。

空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。