公開日:2025.11.22 更新日:2025.11.14

NEW都市計画区域とは?基礎知識と制度の全体像を解説

「都市計画区域」という言葉、聞いたことはあってもピンとこない方が多いのではないでしょうか。普段の生活ではあまり意識しませんが、実は私たちが暮らす市街地の多くが、この都市計画区域の中に含まれています。

都市計画区域は、都市の発展と自然環境の保全を両立させるために、建物の建て方や土地の使い方をルール化した大切な仕組みです。長年、日本の国土が健全に活用されてきたのは、このルールがあったからこそといえるでしょう。

この記事では、私たちが覚えておくべき都市計画区域に関する知識を体系的に解説します。根拠となる法律や基本的な考え方、市街化区域・市街化調整区域といった、さらに細かな区域指定などを見ていきましょう。

目次

都市計画区域の定義と目的

都市計画区域とは、都市計画法第5条に基づき「都市として総合的な整備・開発および保全を行う必要がある地域」として指定されるエリアのことです。指定は都道府県知事が行い、複数の都府県にまたがる場合や広域的に重要な地域では国土交通大臣が指定します。

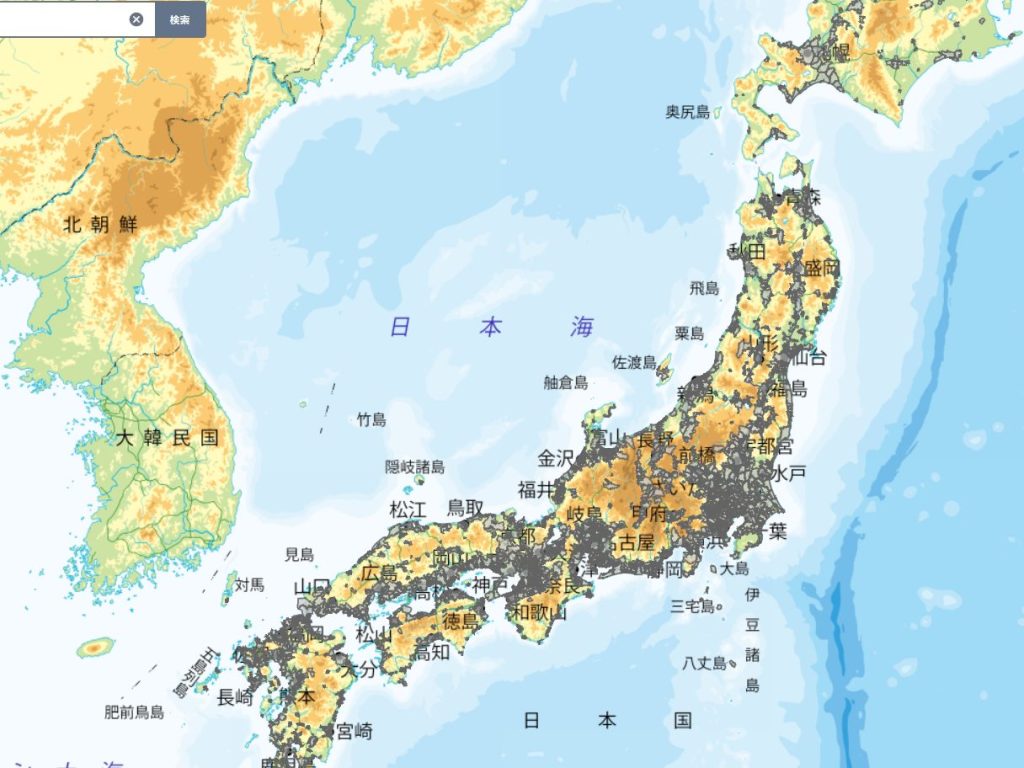

出典:全国都市計画GISビューア(試行版)/国土交通省

上図の灰色に塗りつぶされている箇所が都市計画区域に指定されている区域です。主に首都圏や大阪府周辺、愛知県周辺、福岡県周辺、北海道の札幌市周辺など、市街地が広がっているエリアが指定されています。

都市計画区域が設けられる最大の目的は、無秩序な都市拡大を防ぎ、計画的に土地を利用することにあります。都市計画区域の中ではさらに、区域内の市街化を計画的に進める地域である「市街化区域」と開発を抑制する地域である「市街化調整区域」というエリアを指定することができ、それぞれのエリアで定められた法規制を適用していきながら区域内の市街化をコントロールしていきます。

都市計画区域が定められた背景

都市計画区域の歴史は長く、1919年に都市計画法が公布され、1922年に東京都市計画区域が指定されました。当時の主な目的は、都市を計画的に発展させるというもので、区域内の土地の用途や建物の種類・高さなどを制限するものでした。

その後、1960年代になると高度経済成長期による開発圧力の高まりを受け、日本各地で無秩序な開発が見られるようになりました。

特に問題になったのが、郊外に住宅や工場が急増し、道路や上下水道といったインフラが追いつかなくなる「スプロール現象」です。

スプロール現象が広がると、生活環境の悪化や自然破壊を招くリスク、さらにはインフラを維持する費用の増大や将来的な破損リスクなど、さまざまなリスクを抱えることになります。

そこで、都市計画法の大幅な改定を行い、1969年に通称「新都市計画法」と呼ばれる現在の都市計画法が施行され、今日まで運用されていくこととなります。

新都市計画法の都市計画区域は、区域内に、市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」を定められるようになっており、以前より土地利用のコントロール力が強化されています。

つまり、都市計画区域とは単なる規制強化ではなく、都市全体の持続可能な発展を実現するための土地利用計画といえます。将来の都市像を見据え、どの地域を集中的に整備し、どの地域を保全すべきかを明確にすることで、長期的に安定した都市環境を形づくる役割を果たしているのです。

都市計画区域内に定められる区域

都市計画区域の中には、市街化を行うべきエリアと抑制するべきエリアを明確にするために「市街化区域」と「市街化調整区域」を指定できるようになっています。

これらの制度があるからこそ、東京のように建物が多く立ち並んでいるエリアでも整然とした都市が構築できています。ここでは、これらの区域の特徴と、市街化区域内で細かく立地基準を指定する「用途地域」について見ていきましょう。

市街化区域

市街化区域とは、すでに市街地を形成している地域、またはおおむね10年以内に優先的・計画的に市街地として整備すべき地域を指します。都市計画法第7条に基づき指定され、住宅や商業施設、公共施設などの整備を効率的に進めることを目的としています。

この区域では、必ず「用途地域」という、立地可能な建築物の用途を定めたエリアが定められます。たとえば静かな住宅地を形成するための「第一種低層住居専用地域」では、工場や倉庫はもちろん、事務所や小規模なものを除いた店舗などの立地が規制されますし、工場や倉庫などの集積を狙う「工業専用地域」では逆に住宅の立地が規制されています。

その他にも、駅周辺に指定されることが多い「商業地域」や、住宅以外にも店舗や事務所なども立地可能な「第二種住居地域」などがあります。

また、市街化区域内には「都市計画施設」という、都市計画に定められた、計画上重要な施設が設けられます。都市計画施設に指定されるものには、道路や公園、下水道などがあります。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、都市の無秩序な拡大を防ぎ、自然環境や農地を守るために指定される区域です。このエリアでは開発行為は個別の許可制(都市計画法第29条)となっており、基本的には都市計画法第34条に列挙されているものしか立地できません。

住宅を建築する場合も、農家用の住宅や、地域に住んでいる方やその親族のための住宅などが基本となり、宅地分譲や集合住宅などの立地は難しいです。

ただ、インターチェンジの周辺や昔からある集落など、例外的に立地条件が緩和されている場所もあります。

この規制は、いわば必要な場所に都市機能を集中させるための調整策であり、農業を維持するための地域や、自然景観を保護すべき地域を守りつつ、隣接する市街化区域の環境悪化を防ぐ役割を担っています。

非線引き都市計画区域と準都市計画区域

都市計画区域は原則として「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されますが、すべての地域で線引きが行われているわけではありません。イレギュラーなケースにも対応できるように、「非線引き都市計画区域」や「準都市計画区域」が利用されるケースもあります。

まず、非線引き都市計画区域は、将来的に市街化を進めるか否かが定まっていない区域に指定されます。この区域では、市街化区域や調整区域ほど厳密な規制はなく、比較的柔軟な土地利用が可能です。ただし、必要に応じて用途地域が設定され、住宅や商業施設の建築に一定の制限がかかる場合があります。

また、準都市計画区域は、都市的土地利用が行われているエリアが都市計画区域外に拡大している場合に、無秩序な市街化を防止するために指定される区域です。どんなエリアでも指定できるわけではなく、建築物の数や自然的・社会的条件などが厳しく審査されます。

都市計画区域で必要になる「開発許可」とは

「開発許可」とは、都市計画区域内で一定規模以上の「開発行為」を行う場合に必要な許可です。ここでいう「開発行為」とは、主として、建築物の建築、第1種特定工作物の建設、第2種特定工作物の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」のことです。

開発行為に該当するか否かを判断するには、かなり専門的な知識が必要になるため、ここでは、建築物などを建築する目的で「区画」「形」「質」のいずれかを変更する行為という一文だけ覚えておいてください。

開発許可が必要な場合は、建築行為を行う前に都市計画法に基づき、「立地基準」と「技術基準」という2種類の項目について審査されます。

まず立地基準については、対象の区域が市街化区域にある場合は用途地域に立地可能な用途か否かで判断され、市街化調整区域にある場合は34条に列挙されているかが審査されます。

また、技術基準は第33条に規定されており、接している道路や給水施設、排水施設、地盤の状況や擁壁の必要性などが審査されます。

開発許可が必要になる条件

開発許可が必要となるかどうかは、開発の規模と場所によって決まります。基本的な基準は以下のとおりです。

- 市街化区域:対象区域の面積が1,000㎡以上で、区画形質の変更を伴うもの

- 非線引き都市計画区域・準都市計画区域:対象区域の面積が3,000㎡以上で区画形質の変更を伴うもの

- 都市計画区域外:対象区域の面積が10,000㎡以上で区画形質の変更を伴うもの

ただし、首都圏・近畿圏・中部圏という三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等は500㎡以上から開発許可が必要になります。

なお、法律上では開発許可が必要になる面積を300㎡以上まで引き下げることができるため、自治体によっては上記より厳しい条件を設けている可能性があります。

開発許可制度の流れ

開発許可を取得する際の大まかな流れは次のとおりです。

- 1.事前相談

開発予定地のある自治体に計画を提示し、立地基準があるか、技術基準への適合は問題なさそうかを事前に確認する - 2.申請書の提出

事前相談で問題がなさそうであれば、必要書類を揃えて都道府県知事や市町村長に申請する - 3.審査

立地基準と技術基準に適合しているかを審査する。提出から2週間~4週間程度 - 4.許可書の交付

審査の結果、問題がなければ許可書が交付される - 5.着工

提出した書類に基づいて工事を開始する - 6.工事完了検査・公告

事前に提出した計画通りに工事が完了したか確認し、問題がなければ完了が公告される。工事の内容によっては中間検査が必要になることもある。

都市計画区域内で確認すべき他の制度

都市計画区域を定めるということは、その地域の土地利用全体をコントロールする枠組みを設けることを意味します。そのため、都市計画法だけでなく、土地の利用・保全・開発に関係する多くの法律や制度と連動して運用されています。ここでは、特に関連性の高い代表的な制度を分野別に整理して紹介します。

開発許可に関係する主な制度

開発許可を取得する際には、都市計画法だけでなく、周辺環境や安全性にも配慮が必要になります。その際に確認すべき代表的な制度には以下のようなものがあります。

- 文化財保護法:遺跡や埋蔵文化財包蔵地が含まれる場合、試掘調査や届出が必要になる。確認は教育委員会で行う

- 土砂災害防止法・河川法:土砂災害警戒区域や河川保全区域では、造成計画や排水計画の事前協議が求められる

- ハザードマップ関連制度:洪水・津波・地震・土砂災害などのハザード区域に該当するかを必ず確認し、建築基準法第39条の災害危険区域とあわせてリスクを把握する。

土地利用に関係する主な制度

場所によっては、他の法律に基づく規制がかかっている場合があります。その場合、各法律への対応が必要となります。代表的な制度は以下のとおりです。

- 国土利用計画法(国土法):一定面積以上の土地取引を行う場合、大規模開発の動向を把握し、土地投機や乱開発を防ぐために事前の届出や許可の取得が必要になる

- 農地法:農地を宅地などに転用する場合、市街化区域内では農業委員会への届出が、市街化調整区域内では許可が必要になる。特に市街化調整区域では農地転用許可が厳格に運用されている

- 農振法(農業振興地域の整備に関する法律):農業振興地域内での開発行為は原則制限される。開発許可を申請する前に、農用地区域除外の手続きが必要

- 景観法・自然公園法:建物の外観・高さ・色彩などに基準を設け、良好な景観や自然環境を保全する制度。歴史的街並みや観光地では特に重要になる

まとめ・都市計画区域を理解して有効活用する

都市計画区域は、都市の発展と自然環境の保全を両立させるための「土地利用の基盤」と呼べる存在です。区域を定めているからこそ、どこを開発し、どこを守るかの方向性が定まりますし、私たちの暮らしや事業活動が秩序のあるものになっているのです。

私たちの生活レベルで考えると、区域の違いによって建てられる建物の用途や必要な許可が変わるため、家を建てたり土地を活用したりする際には確認が欠かせません。

普段意識することは少ないですが、自分の土地がどんな制限下にあるのかを知るためにも、一度は調べておきましょう。

この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。

現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。