公開日:2025.10.21 更新日:2025.10.21

【賃貸経営】空き家で始める方法と成功のコツ|費用やリスクを徹底解説

全国で増加する空き家は、放置すれば固定資産税や維持費といったコストがかかり、近隣トラブルや防犯上のリスクも生じます。しかし、空き家を賃貸経営に転用すれば、家賃収入を得ながら資産価値を維持でき、不動産投資として収益化を図ることも可能です。

そこで本記事では、空き家を賃貸物件として活用するための準備や成功のポイント、運営のリスク管理まで徹底解説します。

目次

空き家活用としての賃貸経営の魅力

空き家を所有する方にとって、このまま放置すべきか、それとも何らかの形で活用すべきかという悩みは切実でしょう。特に都市部から離れた地域では需要が見えにくく、結論を先延ばしにしてしまうケースも少なくありません。しかし、賃貸経営は空き家の持つ価値を引き出し、収益化と社会貢献を両立できる選択肢です。ここでは、その魅力を具体的に整理します。

空き家を放置するデメリットとリスク

たとえ空き家であっても、不動産を所有している限り、固定資産税や維持管理費といった経済的な負担は避けられません。さらに、雨漏りや壁のひび割れ、伸び放題になった庭木による景観悪化など、老朽化や状態悪化が進むほど修繕費も膨らみます。

また、防犯上の問題も深刻です。侵入者による不法投棄や放火のリスクが高まり、近隣住民からの苦情や行政指導を受けることもあります。特定空き家に指定されれば、固定資産税の優遇措置が外れるだけでなく、強制的な改善命令や解体命令を受ける可能性もあるため、早急な対応が必要です。

賃貸経営を選ぶメリット(収益化・資産活用)

一方で、空き家を賃貸経営に転用すれば、安定的な家賃収入を得られます。単に負担を減らすだけでなく、プラスの収益を生み出せる点は大きな魅力となるでしょう。

また、賃貸物件として運営することで資産価値が維持されるため、売却する場合も「収益物件」として評価されやすくなるうえ、空き家のままでいるよりも良好な状態を保ちやすくなるメリットもあります。

賃貸経営を不動産投資として捉える

空き家の賃貸化は、規模は小さくても立派な不動産投資です。マンション経営やアパート経営と同じように、立地やターゲット層の設定によって収益性は大きく変わります。

たとえば、学生が多い地域ならワンルームにリフォームする、ファミリー層が多ければ庭付きの一戸建てとして貸すなど、地域特性に合わせた運営がポイントです。投資としてのリターンを意識しつつ、長期的な運営計画を立てるようにしましょう。

空き家を賃貸物件にするまでの準備

賃貸物件として貸し出すためには、物件の状態を正確に把握し、必要なリフォームを施し、初期費用の目安を立てておくことが欠かせません。そして、補助金や助成金の活用も視野に入れておけば、経営のリスクを抑えながら始めることができます。

物件の現状確認とリフォームの必要性

まず最初に行うべきは、空き家の現状確認です。屋根や外壁の老朽化、雨漏りやシロアリ被害、水回り設備の劣化などを細かく点検します。見た目は問題なくても、配管や電気系統のトラブルが隠れていることも多いため、専門家による調査を依頼すると安心です。

そして、リフォームの方向性はターゲット層によって変わります。学生向けなら最低限の改修でも十分ですが、ファミリー層を対象にするならキッチンや浴室の改装が必須になるケースが多め。単に見た目を整えるだけでなく、防犯対策や耐震性の強化など、安全性を高める改修は特に重視されます。

初期費用・修繕費用の目安

リフォームにかかる初期費用は、物件の状態によって大きく異なります。クロスや床材の張り替え程度であれば数十万円程度、キッチンや浴室など水回りを一新すると100万〜200万円以上かかるケースも珍しくありません。

修繕費は一度きりではなく、入居者が入れ替わるタイミングでも発生。壁の補修やハウスクリーニング、エアコンの交換などの維持管理費は、定期的に予算を確保しておくようにしましょう。

また、初期費用を抑えたい場合は、「段階的改修」を検討するのもおすすめ。必要最低限の改修に留め、稼働後の家賃収入をリフォーム資金に充てる方法です。物件の状態や予算などを考慮して、都合にあった進め方で選びましょう。

補助金や助成金の活用方法

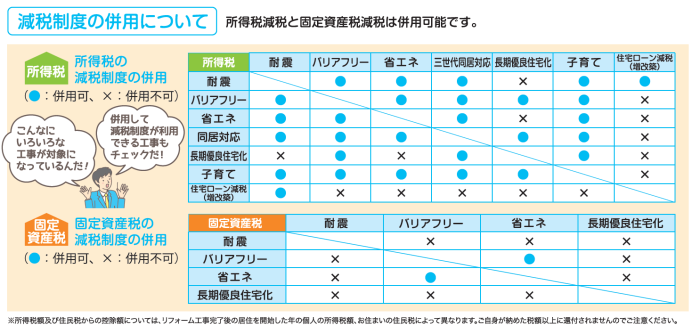

近年、各自治体では空き家対策の一環として、リフォーム費用を補助する制度を設けているところが多く見られます。例えば、耐震改修やバリアフリー工事、断熱改修などを対象にした補助金などです。自治体によって上限額や対象条件は異なりますが、活用できれば数十万円から百万円単位の支援を受けられることもあります。

さらに、空き家を地域の交流拠点や子育て世帯向け住宅として活用する場合、地域活性化や移住支援の観点から追加の助成を受けられることも。これらの補助金や助成金は申請に手間がかかることもありますが、長期的な運営コストを抑える上で大きな効果を発揮します。

賃貸経営で成功するためのポイント

空き家を賃貸経営に転用しても、必ずしも安定した収益につながるわけではありません。成功させるためには、ターゲット層に合った物件作りや、空室リスクを下げる工夫、管理会社との付き合い方など、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

ここでは成功するための主なポイントを3つまとめました。

立地条件とターゲット層の設定

賃貸経営の収益性を左右する最も大きな要素は立地条件です。駅近や商業施設が多い地域では単身者や学生に需要が集中。一方で、郊外や住宅街ではファミリー層や高齢者世帯をターゲットにしたほうが長期契約につながりやすい傾向があります。

また、ターゲット層によって求められる設備や間取りはさまざま。学生であればコンパクトで安価なワンルーム、ファミリーなら収納力や駐車場が重視されるなど、層ごとに優先すべき条件を見極めることが大切です。

空室リスクを下げる工夫

空室リスクも、賃貸経営における不安要素の一つ。入居者が途切れると、その間は家賃収入がゼロになり、固定資産税や維持管理費だけが負担として残ります。

空室を防ぐには、まず物件の魅力を的確にアピールすることが大切です。清潔感のある内装写真を掲載したり、リフォーム後のビフォー・アフターを公開したりなど、視覚効果による印象アップを狙ってみましょう。また、入居者にとって負担の大きい初期費用を抑える「礼金ゼロ」「フリーレント制度」などの施策も空室対策として有効です。

さらに、定期的な設備点検や小規模なリフォームを行うことで物件の魅力を維持し、長期入居を促す工夫も欠かせません。入居者アンケートを実施して不満点を把握し、改善につなげる姿勢も長期居住者の獲得につながります。

管理会社に委託するメリットと注意点

オーナー自身が全てを管理するのは現実的に難しいケースも多いため、管理会社に委託するのもおすすめ。管理会社に委託すれば、入居者募集や賃料の集金、トラブル対応、退去時の原状回復まで一括で代行してもらえます。特に家賃保証を行うサブリース契約には、家賃減額のリスクや契約解除の条件が複雑なケースもあるため、契約内容を十分に確認した上で、必要に応じて弁護士や宅建士などの専門家に相談することも大切です。

ただし、管理会社に依頼する場合は手数料や業務範囲をよく確認しておくことがポイント。対応が遅い会社や情報共有が不十分な会社に任せると、かえってトラブルを招く恐れもあります。複数社から提案を受けて比較検討し、自分の経営方針に合った会社を選ぶようにしましょう。

賃貸経営の運営とリスク管理

賃貸経営は収益を得られる一方で、継続的な運営に伴う費用や法的リスク、近隣住民との関係など、注意すべき点が数多く存在します。こうした課題を放置すれば、せっかくの家賃収入も思わぬ出費やトラブルで相殺されかねません。運営に不可欠なリスク管理のポイントを整理しておきましょう。

維持管理費や固定資産税の考え方

賃貸経営においては、共用部分の清掃や設備の修繕といった維持管理費も定期的に発生。入居者が増えて収益が安定しても、これらの支出を計算に入れなければ、実際の利益は大幅に目減りしてしまいます。

健全な経営を行うためには、家賃収入の一部を将来の修繕積立金として確保しておくことが重要です。特に築年数が古い物件では、数年ごとに外壁塗装や屋根補修が必要になることも多いため、長期的な資金計画を立てるようにしましょう。

また、物件を所有している限り、固定資産税の負担は避けられません。ただし、賃貸用住宅として利用する場合は、「住宅用地の特例」が適用され、土地の固定資産税(都市計画税も含む)が最大で課税標準が1/6に軽減されます。

契約形態(普通借家契約/定期借家契約)の違い

入居者との契約形態もリスク管理の一環です。賃貸借契約を締結する際には、宅地建物取引業法に基づき、宅建士による重要事項説明が必須。契約方法には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

普通借家契約は、現在もっとも一般的な賃貸契約形態ですが、入居者に強い居住権が認められるため、オーナーの意向で簡単に解約することはできません。長期的な安定収入を見込める反面、柔軟性には欠ける点がデメリットです。

一方、定期借家契約は借地借家法第38条に基づき、契約期間をあらかじめ定め、満了時には更新がなく契約を終了できる仕組みです。将来的に売却や自己使用の予定がある場合には有効ですが、入居者からは敬遠されやすい傾向があります。どちらを選ぶかは、物件の立地条件や経営方針に応じて慎重に検討するようにしましょう。

近隣トラブルや防犯対策の必要性

賃貸経営で見落とされがちなのが、近隣住民との関係です。入居者による騒音やゴミ出しのマナー違反、駐車トラブルなどが発生すると、オーナーへの苦情に発展しかねません。管理会社に委託する場合でも、地域住民との信頼関係を築く姿勢が求められます。

また、防犯面の対策も欠かせません。オートロックや防犯カメラの設置、玄関や窓の鍵の強化は、入居者にとって安心感を高めるだけでなく、長期入居の獲得にも効果的。防犯性の高い物件は競合との差別化にもつながり、空室リスクの軽減に直結します。

空き家の賃貸経営への活用事例

使い道のない空き家は負担でしかありませんが、賃貸経営に転用することで新しい価値を生み出すことが可能です。実際の事例を見ると、収益化に成功したケースだけでなく、地域全体の活性化につながった取り組みも存在します。

ここでは、アキサポで実施した、空き家の賃貸経営活用事例を3件ご紹介します。

事例①:【神奈川県・本厚木】大切な自宅を新たな賃貸住宅へ

| 建築年月 | 1986年4月 |

| 延床面積 | 68.72㎡ |

| 構造 | 木造瓦葺2階建 |

約10年間も空き家だった物件を賃貸物件にリノベーションした事例です。空き家になった後も、オーナー様ご夫婦は欠かさず換気や掃除といったお手入れを行い、大切に管理なさっていました。そのため、物件の状態はとてもよく、「大切にしてきた家の雰囲気は残してほしい」というご要望もあったため、リノベーションも水回りなど最低限のみ。長年ご近所の方々とも良好な関係を築かれていたので、新たに入居されたご家族の方も安心して過ごされているようです。

事例②:【神奈川県・本厚木】“大人の秘密基地”がテーマの遊び心あふれる賃貸物件

| 建築年月 | 2004年3月 |

| 延床面積 | 約93.56㎡ |

| 構造 | 木造2階建 |

ご家庭の変化にともない、空き家になって4年経ってしまった物件。まだ築年数も浅いこだわりの無垢材の注文住宅ですが、オーナー様のご意向で“大人の秘密基地”をテーマにした賃貸物件にリノベーションを行いました。ボルダリングスペースやシアタールーム、ペット用の屋内シャワースペースなどを設けていたお家を一部修繕。なんと2週間で何組ものお申し込みをいただき、現在は愛犬家のご家族にご入居いただいています。

事例③:【神奈川・戸部】元・刃物店が店舗&住宅のハイブリット賃貸物件に

| 建築年月 | 不明 |

| 延床面積 | 約114.5㎡ |

| 構造 | 木造2階建 |

長年刃物店として使用されていた、趣のある物件。その後空き家となり、老朽化による雨漏り等の危険性があることから活用を検討することになりました。状態が悪い箇所が多く、大がかりな改修工事が必要でしたが、立地がよいうえ、間取りの特徴上路面部分と2階部分でそれぞれ別の用途が組み込める構成であったため、路上に面している側の1階をブリトー専門店、2階を賃貸住宅として再生。古き良き建物は、新たな形で受け継がれています。

民泊との比較と今後の可能性

空き家活用の方法としては、近年民泊も選択肢のひとつとして注目されています。ただし、安定性という点では賃貸経営に軍配が上がるでしょう。民泊はインバウンド需要や観光シーズンに左右されやすく、規制や近隣トラブルのリスクも高いのが現実です。その点、賃貸経営は年間を通して安定した家賃収入が見込めます。

また、今後は高齢者向けの安心設備を備えた住宅や、テレワーク対応のワークスペースを備えた住宅など、ターゲットを絞った空き家賃貸が増えていくと思われます。収益化と社会的役割の両立を実現できる賃貸経営は、将来性のある空き家活用モデルといえるでしょう。

まとめ

空き家をそのまま放置すれば、固定資産税や維持費が重くのしかかり、防犯や近隣トラブルのリスクも避けられません。しかし、賃貸経営に転用すれば、安定した家賃収入を得ながら資産を維持し、相続対策や地域活性化にも貢献できます。

成功のためには、物件の現状確認やリフォーム、ターゲット層の設定、空室リスクを下げる工夫、管理会社との適切な連携など、準備と運営の両面で丁寧な取り組みが不可欠です。さらに、補助金や助成金の活用、防犯対策や利用規約の整備を行うことで、長期的かつ安定的な経営が可能になります。

空き家の賃貸経営をご検討される場合は、ぜひアキサポへご相談ください。空き家の賃貸はもちろん、売買や活用まで幅広くサポートしているアキサポならではの多角的な視点から、最適な賃貸経営プランをご提案いたします。

この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。

お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。