公開日:2025.10.10 更新日:2025.09.29

建物登記簿謄本の取得方法や費用を解説|見方や登記事項証明書との違いも

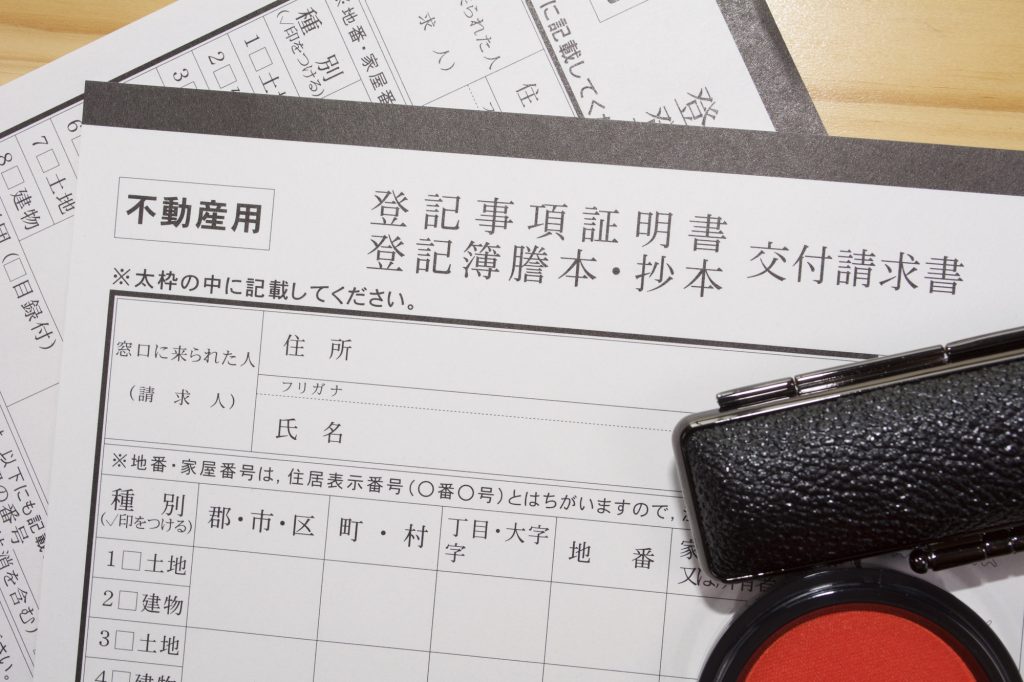

不動産の売買や相続などで必要になる「建物登記簿謄本」ですが、普段あまり触れる機会がないため、効力や使い道、取得方法をよく知らない人も多いでしょう。特に初めて取得する際には、「どこで申請すればいいのか」「費用はいくらかかるのか」と戸惑うことも少なくありません。

しかし、登記簿謄本について理解していないと、必要なときにすぐ取り寄せられず、所有者や権利関係を証明できないまま手続きが滞ってしまうことがあります。その結果、売買契約や融資の審査が遅れることも考えられるため、基礎知識や取得の流れは事前に押さえておきたいところです。

そこでこの記事では、建物登記簿謄本の仕組みや用途から、取得方法と費用、さらに地番が分からないときの確認方法までを分かりやすく整理しました。読み終えれば、自分の状況に合った取得手段を迷わず選べるようになっているはずです。

目次

建物登記簿謄本とは?

建物登記簿謄本とは、建物の所在地や家屋番号、所有者、権利関係などを記録し、公的に証明する書類です。正式名称は「登記事項証明書」と言い、全国の法務局が不動産登記簿を電子データとして管理し、必要に応じて交付されます。

いわば建物登記簿謄本は「建物の権利証明書」のようなものです。そのため、以下のように不動産に関する重要な手続きの際によく用いられます。

- 不動産売買:売主が本当にその建物の所有者かどうかを証明するため

- 住宅ローンの申請:銀行が担保として利用できるかを確認するため

- 相続や遺産分割:誰が現所有者か、過去にどんな権利移転があったかを明らかにするため

登記簿謄本と登記事項証明書の違い

「登記簿謄本」とは、以前使われていた紙の登記簿を写したものの名称です。現在はデジタル化されましたが、いまでも慣習的に「登記簿謄本」という呼び方が残っています。

両者は名前は違いますが、「建物の登記内容を証明する書類」という点は同じです。異なるのは管理方法と呼び名の2点です。

違いを整理すると以下のようになります。

- 登記簿謄本:紙の登記簿をそのまま複写したものの呼称で、現在は登記事項証明書に一本化され発行されていない

- 登記事項証明書:電子データをもとに交付される、現在の正式な証明書

登記事項証明書には以下の2種類があり、目的によって必要な種類を取得する必要があります

- 全部事項証明書:建物に関するすべての登記情報を確認できる

- 一部事項証明書:登記簿の一部の記録事項だけを抜粋して証明してもらえる

例えば、不動産の売買契約や住宅ローンの申請では「全部事項証明書」が必須とされるのが一般的です。一方、相続の確認や特定の権利関係だけを調べたい場合は「一部事項証明書」で足ります。

建物登記簿謄本が必要となるケース

建物登記簿謄本は、不動産に関する重要な手続きにおいて、頻繁に必要とされます。代表的なケースは以下のとおりです。

- 不動産の売買や贈与

売却や譲渡の際、建物の所在や所有者が正しいことを証明するために必要。買主や仲介会社に提示を求められるのが一般的 - 住宅ローンや抵当権の設定

金融機関が融資の審査や担保の確認を行うため、登記簿謄本の提出を求める - リフォームや増改築

床面積や構造に変更がある場合に登記の内容を更新する必要がある。その際、現状の登記内容を確認するために登記簿謄本の取得が必要になる - 相続や遺産分割

建物を相続する際には、現所有者や権利関係などを明確にするために取得する必要がある(民法896条に基づき、相続開始と同時に権利関係が承継されるため、その確認に必須)。遺産分割協議書を作成する前提としても活用される

このように、登記簿謄本は「権利関係を証明する場面」で多く登場します。特に売買や相続のように利害関係者が多い手続きでは、トラブル防止のために必ずといってよいほど利用されます。

建物登記簿の記載内容と見方

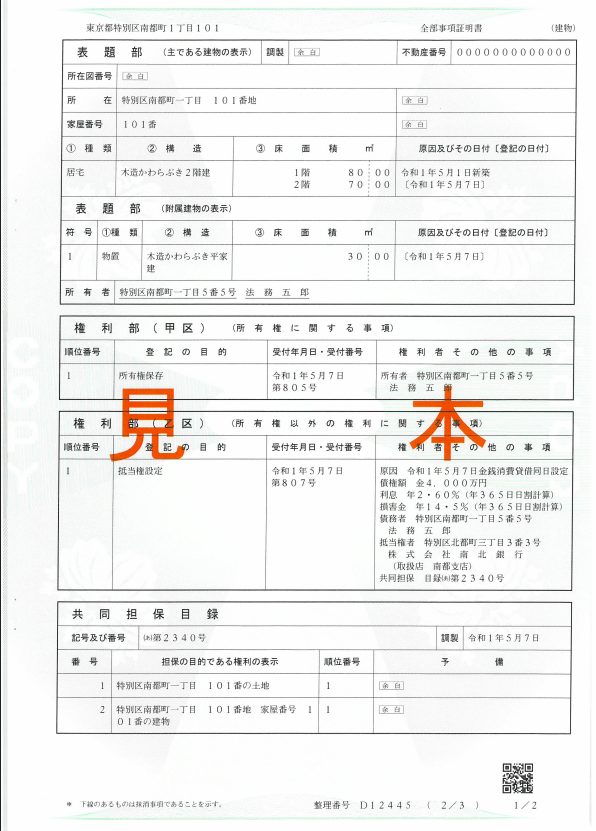

出典:法務省

ここでは、実際の建物登記簿の記載内容と見方について説明します。建物登記簿は、大きく4つの欄に分かれて構成されています。

- 表題部

- 権利部(甲区)

- 権利部(乙区)

- 共同担保目録

建物登記簿は、何も知らずに見ると何が書いてあるのかよく分からず、読み解くのが難しい場合があります。ここで各欄に何が書いてあるのかを知り、建物登記簿を読み解く基礎を学びましょう。

表題部

表題部は建物の基本情報を記載する欄であり、いわば「建物のプロフィール欄」ともいえます。表題部に記載されている主な内容は以下のとおりです。

- 所在地(住所や地番)

- 家屋番号

- 種類(住宅、店舗、倉庫など)

- 構造(木造・鉄筋コンクリート造など)

- 床面積

これらの情報は、建物を特定するために必須の基本情報です。売買や登記申請の際に、どの建物についての手続きなのかを明確にする際には、この欄をチェックしましょう。

権利部(甲区)

権利部(甲区)は、建物の「所有権」に関する情報がまとめられている欄です。主な記載内容は以下のとおりです。

- 所有者の氏名・住所

- 所有権の移転履歴(売買、相続、贈与など)

- 所有権保存登記の日付

権利部が参照するのは、建物の所有者を確認する場合や証明する場合です。売買契約や相続手続きで特に重要となります。

権利部(乙区)

権利部(乙区)は、所有権以外の権利関係が記載されている部分です。具体的には次のような権利が登録されます。

- 抵当権

- 根抵当権

- 地役権

- 賃借権 など

この欄が重要になるのは、主に金融機関や不動産取引の場面です。たとえば住宅ローンを申し込む際、銀行はこの欄を確認して「他の抵当権が設定されていないか」「担保の順位はどうなっているか」をチェックします。

また、建物を売却する際にも、抵当権や賃貸借契約などが登録されていないかをチェックする必要があります。もし登録されている場合、購入者が建物を自由に使えなくなるリスクがあります。

共同担保目録

共同担保目録は、ひとつの担保権が複数の不動産にかかっている場合に、その関係を一覧で示す欄です。具体的には次のような情報が記載されます。

- どの不動産と担保を共有しているか

- 関連する土地や建物の情報

この欄が参照される典型的なケースは、ひとつの住宅ローンで「土地と建物をまとめて担保にしている場合」です。また、事業用不動産などで複数の物件を一括で担保に入れているときも、この欄で関係を確認できます。

共同担保の有無は、金融機関にとって担保価値を判断するうえで重要なチェックポイントです。購入希望者や投資家にとっても、建物を購入したあとに、他の物件の担保と結びついていないかを把握するために欠かせない情報となります。

建物登記簿謄本の取得方法と費用

建物登記簿謄本(登記事項証明書)は、主に次の3つの方法で取得できます。

- 法務局の窓口で申請

- 郵送で申請

- オンラインで申請

ここでは、それぞれの方法について、取得する手順と費用を説明します。

法務局の窓口で取得する

建物登記簿謄本(登記事項証明書)は、建物を管轄する最寄りの法務局で直接申請できます。申請から交付まで即日で完了するため、急ぎで必要なときに便利です。

取得の流れ

- 1.申請書に物件の所在地や家屋番号、不動産番号などを記入

- 2.登記手数料(収入印紙)を納付

- 3.窓口へ提出し、審査後に交付

必要な書類

- 申請書

- 物件の地番や家屋番号を特定できる資料

費用

- 1通あたり600円

この方法は、窓口の担当者に記入方法を確認できるため、初めての方や書類不備を避けたい方に向いています。ただし、平日のみの対応となり、混雑時には待ち時間が発生する点は注意が必要です。

郵送で取得する

法務局に出向かず、郵送で申請して受け取る方法です。平日に時間が取りづらい方や、管轄法務局が遠い場合に便利です。

取得の流れ

- 1.法務局の公式サイトから「登記事項証明書交付申請書」をダウンロード

- 2.物件の所在地・家屋番号、必要部数、証明の種類(全部事項/一部事項)などを記入

- 3.登記手数料相当の収入印紙を申請書に貼付

- 4.返信用封筒(切手貼付・返送先住所氏名を明記)を同封して、管轄法務局へ郵送

費用

- 1通あたり600円

郵送は窓口に行かずに手配できるため便利ですが、郵送の往復に数日~1週間程度かかることがあるため、急ぎには不向きです。記入の不備や切手不足などがあるとさらに時間がかかる恐れがあるため、正確に書類を作成するよう気を付けてください。

オンライン申請

インターネットで申請する方法です。自宅から手続きでき、夜間も申請できるため忙しい方に向いています。

取得の流れ

- 1.法務局の「登記・供託オンライン申請システム」にアクセス

- 2.「かんたん証明書請求」を選び、証明書の種類(全部事項/一部事項)と必要部数を指定

- 3.請求書の作成・送信

- 4.手数料を電子納付する

- 5.郵送または指定の法務局の窓口で受け取り

費用

- 1通あたり490円(窓口で受け取る場合)/520円(郵送で受け取る場合)

オンライン申請は法務局へ行かずに申請できるメリットがありますが、証明書は郵送または窓口受け取りになるため、受け取りまでに時間がかかる点は注意しましょう。急ぎの場合は直接窓口へ行ってしまった方が早く取得できます。

閲覧だけなら「登記情報提供サービス」が便利

登記事項証明書そのものが不要で、内容を確認するだけなら「登記情報提供サービス」を使うのがおすすめです。登記簿の取得はできませんが、各種登記情報は確認できます。

利用の流れ

- 1.サイトで利用者登録をする

- 2.対象不動産の地番・家屋番号を入力

- 3.画面上で登記情報を閲覧

費用

- 利用者登録費用:個人/300円、法人/740円

- 閲覧:1件あたり141円~361円

建物登記簿謄本の取得に必要な地番や家屋番号が分からない場合は?

建物登記簿謄本を請求するには、建物ごとに付けられている「家屋番号」や「地番」が必要になりますが、普段の生活では意識する機会が少ないため、分からないこともあります。そのような場合は、以下の方法で確認できます。

- 固定資産税の課税明細書や納税通知書を見る

毎年送付される固定資産税関係の書類に、所有する土地・建物の地番や家屋番号が記載されている。手元にある場合は、最も手軽に確認できる方法 - 市区町村の資産税課に問い合わせる

所有者本人であれば、固定資産税を担当する市区町村役場で地番や家屋番号を教えてもらえる場合がある。本人確認書類を持参のうえで問い合わせを

このように、地番や家屋番号は複数の手段で確認できます。特に固定資産税の通知書は毎年送られてくる書類なので、まずは自宅にあるか探してみるのがおすすめです。

まとめ|建物登記簿謄本は不動産の権利関係の証明に必須!

この記事で、建物登記簿謄本は不動産の権利関係を証明するために欠かせない書類であることが分かったと思います。売買や相続、融資といった大切な手続きで求められる理由も理解できたことでしょう。

それだけに、必要になったときは速やかに取得できるよう準備しておくことが重要です。手続きは法務局の窓口で行うのが基本ですが、郵送やオンライン申請も活用できます。自分に合った方法を選び、滞りなく対応できるようにしましょう。

不動産の権利関係を整理しておくことは、取引をスムーズにするだけでなく、自分の資産を守ることにもつながります。この機会に、所有している不動産の権利関係を確認し、将来に備えた下準備をしてみてもよいかもしれませんね。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。

空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。