公開日:2025.07.01 更新日:2025.09.16

相続した土地の名義変更:費用・手続き・リスクを徹底解説【2024年4月義務化対応】

土地を相続した場合、名義変更にはさまざまな注意点やリスクが伴います。2024年4月からの相続登記の義務化により、手続きを怠ると売却や活用が難しくなるだけでなく、過料のリスクを負う可能性も。そこで本記事では、名義変更の概要、手続き方法、費用、相続税との関係までを幅広く解説し、トラブルを防ぐためのポイントをまとめました。

目次

相続した土地の名義変更とは

まずは、相続による土地の名義変更がどのような手続きなのかを把握しておきましょう。

土地を相続した場合、その所有権を第三者に主張したり、売却や担保設定などを行ったりするためには、不動産登記簿上の名義を相続人へ変更しなくてはなりません。相続した土地の名義変更を行わないまま放置すると、所有者不明の土地として扱われ、売却や活用が困難になることも。また、名義変更は法的な権利を明確にするうえで重要な作業であり、遺産分割協議の結果を反映させる意味合いも持っています。

名義変更は手間がかかる作業で、特に被相続人(亡くなった人)の名義から引き継ぐには、戸籍や住民票など複数の書類が必要となります。しかし、将来のトラブルを回避するためにも、正確かつ迅速に対応するようにしましょう。

名義変更を放置するとどうなる?義務化の背景とリスク

では、名義変更をしないままでいるとどうなってしまうのでしょうか?名義変更が義務化された背景を踏まえつつ、放置するリスクについてご紹介します。

2024年4月から義務化される相続登記

土地の名義変更はもともと任意でしたが、近年、所有者不明の不動産にまつわる問題が深刻化しており、国としても社会的なコストが高まることから、2024年4月より相続登記の義務化に踏み切りました。

これにより、不動産を相続した場合、法律で定められた期間内での名義変更が必須になりました。具体的には、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を完了しなくてはならず、これを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

名義変更をしないデメリット:売却や活用が制限される

名義変更を行わないままでは、土地の売却や活用に大きな制約が生じます。例えば、固定資産税評価額が高い土地を有効活用しようとしても、名義が被相続人のままだと銀行からの融資を受けにくくなったり、売却手続き自体が進められなかったりするケースが見られます。

名義が曖昧な状態では契約相手との信頼関係も築きにくいため、早めに正式な名義に変更することが重要です。

相続土地の名義変更を放置すると複雑化する数次相続や過料のリスク

相続が複数回発生する数次相続では、最初の相続時点で名義変更を行わずに放置してしまうと、次の世代へさらに相続が重なり、手続きが一層煩雑になります。戸籍収集や遺産分割協議の範囲が広がり、関係者も増えるため時間や費用の負担も大きくなりがちです。義務化に伴う過料のリスクだけでなく、後々の相続手続きへの影響を考えても、名義変更はできるだけ早く行うのが得策です。

土地の名義変更に必要な書類

土地の名義変更には、各種書類の提出が必要です。

- 戸籍謄本

- 除籍謄本

- 改製原戸籍

- 住民票・除票

- 印鑑証明書

- 固定資産評価証明書

それぞれ、具体的な目的や取得方法などを確認していきましょう。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を出生から死亡まで遡って収集することで、法定相続人の範囲を正確に把握できます。これは相続人を確定させるために必要な手続きであり、不備があると登記申請が却下される可能性もあるため、必ずそろえておかなくてはなりません。

これらは各市区町村役場で取得できますが、特に改製原戸籍は古い情報を含む場合があり、書類取得に時間がかかることがあるので早めの準備を心がけましょう。

住民票・除票と印鑑証明書

相続人の住民票や被相続人の除票は、登記申請書に記載された住所履歴や最終的な居住地を確認するための重要な書類です。また、遺産分割協議書などに押印された実印が公的に認証されたものであることを証明するための印鑑証明書も必須。いずれも各市町村役場で取得できます。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書も、名義変更に必要な書類のひとつ。土地の固定資産税評価額を算定するうえで重要な書類であり、登録免許税の計算にも用いられます。

固定資産評価証明書は、市区町村の役所や都税事務所などの担当窓口で発行してもらうことが可能。郵送で取り寄せ可能な自治体もあるため、事前に管轄の窓口へ確認して効率的に準備しましょう。

名義変更の手続きの流れ

ここからは、相続による土地の名義変更を進めるにあたっての具体的なステップをご紹介。おおまかな流れを事前に把握し、スムーズに手続きを進めていきましょう。

相続人の確定と遺産分割協議の実施

まずは、戸籍謄本や除籍謄本の収集によって相続人を全員漏れなく確定。そのうえで遺産分割協議を行い、具体的な相続内容について話し合い、協議書を作成します。相続人全員の納得が得られなければトラブルが長引くおそれがあるため、弁護士など第三者を交えつつ、慎重に合意形成を行うようにしましょう。

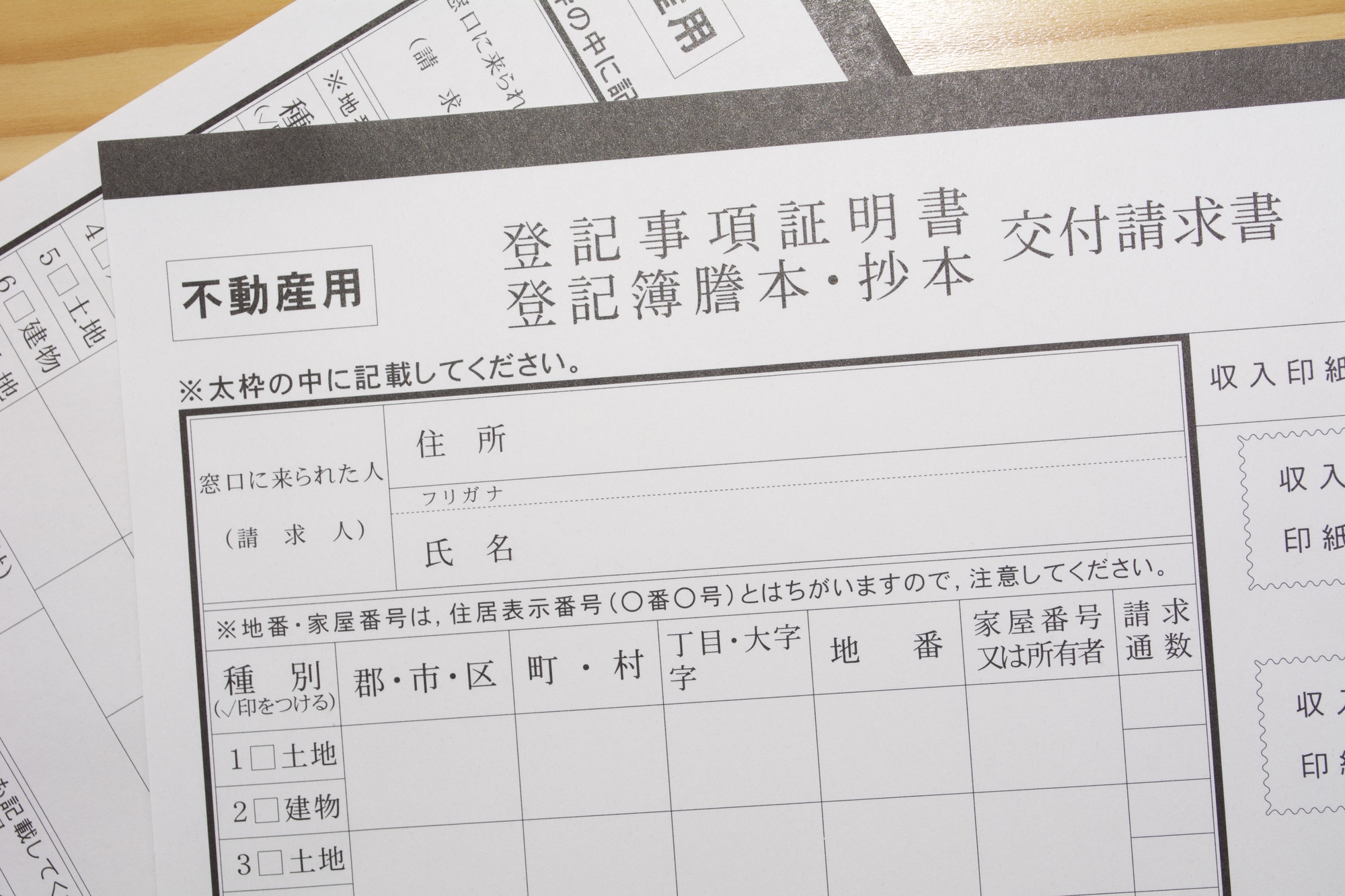

登記申請書の作成と法務局への提出

遺産分割協議書を完成させたら、登記申請書を作成し、法務局に提出します。登記申請書には物件の所在地や相続人の情報などを正確に記載し、各種証明書や印鑑証明などの原本の添付も忘れずに行いましょう。

誤字や添付漏れがあると受理されないケースがあるため、提出前にはダブルチェックを行っておくと安心です。

登記識別情報通知の受領

登記完了後は、従来の登記済証(権利証)に替わる「登記識別情報通知」が法務局から発行されます。これは新しい所有者にとって重要な証明書類であり、今後の売却や担保設定などにも必要となるものです。万が一紛失した場合の再発行は非常に困難であるため、大切に保管するようにしましょう。

相続した土地の名義変更にかかる費用

名義変更の手続きには、さまざまな費用が発生します。正しく把握して、計画的に進めるようにしましょう。

登録免許税の計算と相場

登録免許税は不動産登記にかかる国税のこと。土地の固定資産評価額に対して基本的に0.4%の税率が適用されます。例えば評価額が1,000万円の場合、登録免許税だけで4万円ほどかかる計算です。

相続内容や特例によって若干異なるケースもありますが、あらかじめ固定資産評価証明書を入手し、おおよその金額を把握しておくと安心です。

必要書類の取得や書類発行にかかる費用

戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などは取得する自治体や発行通数によって数百円から数千円程度の手数料がかかります。複数の資料が必要な場合はその都度発行料が積み重なるため、トータルで1万円程度になることも珍しくありません。これらの細かな費用も意外と負担になるため、計画的に手続きと予算管理を進めることがポイントです。

司法書士へ依頼する場合の報酬

司法書士に名義変更を依頼した場合、報酬としておおむね10万円前後が相場とされています。相続内容が複雑なほど報酬が高額になる傾向がありますが、書類作成や法務局への申請を一括で任せられるため、時間と労力を大幅に節約できます。自分で手続きを行うか専門家に依頼するかは状況やコストを考慮しながら判断しましょう。

相続税との関係

名義変更と相続税の手続きは密接に関係しており、同時進行で行った方がいいケースも存在します。申告のタイミングや節税のポイントなどについてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

土地の評価額と相続税の申告タイミング

土地の評価額は、固定資産税評価額や路線価などを用いて算出されます。相続税の申告期限は相続発生から10か月以内であり、それまでに財産評価を行い、申告書を提出しなくてはなりません。

書類作成や印鑑証明の取得などの手間を省き、効率的に進めるためにも、名義変更と相続税の手続きは同時期に行うことをおすすめします。

基礎控除を超える場合の対処法

相続税では基礎控除が設定されており、遺産総額が控除額を上回る場合にのみ課税対象となります。もし基礎控除を超える場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを適用できる可能性があるため、事前に詳しく調べておくのがおすすめです。複数の特例を組み合わせることで節税を図れるケースもあるため、税理士や専門家に相談するとより確実でしょう。

よくある質問(FAQ)

相続した土地の名義変更に関して、特によく寄せられる質問についてまとめました。

手続きを自分で行うことは可能?

名義変更の手続きを個人で行うことは法的に可能です。必要書類の収集や登記申請書の作成をすべて自力でこなせば、司法書士への報酬を削減できるメリットがあります。

一方で、書類不備や記載ミスが発生すると、修正して再提出しなくてはなりません。時間的コストや手間を考慮し、自分で行うか、司法書士に依頼するかを判断するようにしましょう。

手続き期限はいつまで?義務違反のペナルティは?

相続登記の義務化によって、相続発生日から3年以内に登記を完了させることが求められています。期限を過ぎると10万円以下の過料が科せられる恐れがあるため、早めの対応が欠かせません。特に相続人が多い場合は協議に時間がかかることもあるので、日程調整は計画的に行いましょう。

共有名義にする場合の注意点は?

複数の相続人が共同で土地を相続する場合、共有名義で登記をすることも可能です。ただし、共有名義では不動産の処分や活用に際して共有者全員の同意が必要になるため、意思決定に手間取ることがあります。将来的にトラブルを避けるため、あらかじめ共有持分の割合や責任の範囲を明確にしておきましょう。

名義変更しないと売却はできない?

登記簿上の名義が実際の所有者と一致していないと、買主や金融機関からの信頼を十分に得られない可能性があります。そのため、基本的に名義変更が終わっていないと正式な売却手続きを進めることは難しいでしょう。売却を検討している場合は、早めに名義変更を完了させることが必須です。

まとめ・総括 名義変更を早めに行いトラブルを未然に防ごう

後回しにすると、数次相続が重なるなど手続きの複雑化や過料のリスクなど、さまざまな問題が発生しやすくなる、相続した土地の名義変更。必要書類の収集や遺産分割協議など時間と手間がかかる作業もありますが、専門家に相談したり早めに準備を進めたりすることでスムーズに手続きを完了させることができます。トラブルを未然に防ぐためにも、なるべく早い段階で行うようにしましょう。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。

空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。