公開日:2025.09.08 更新日:2025.08.04

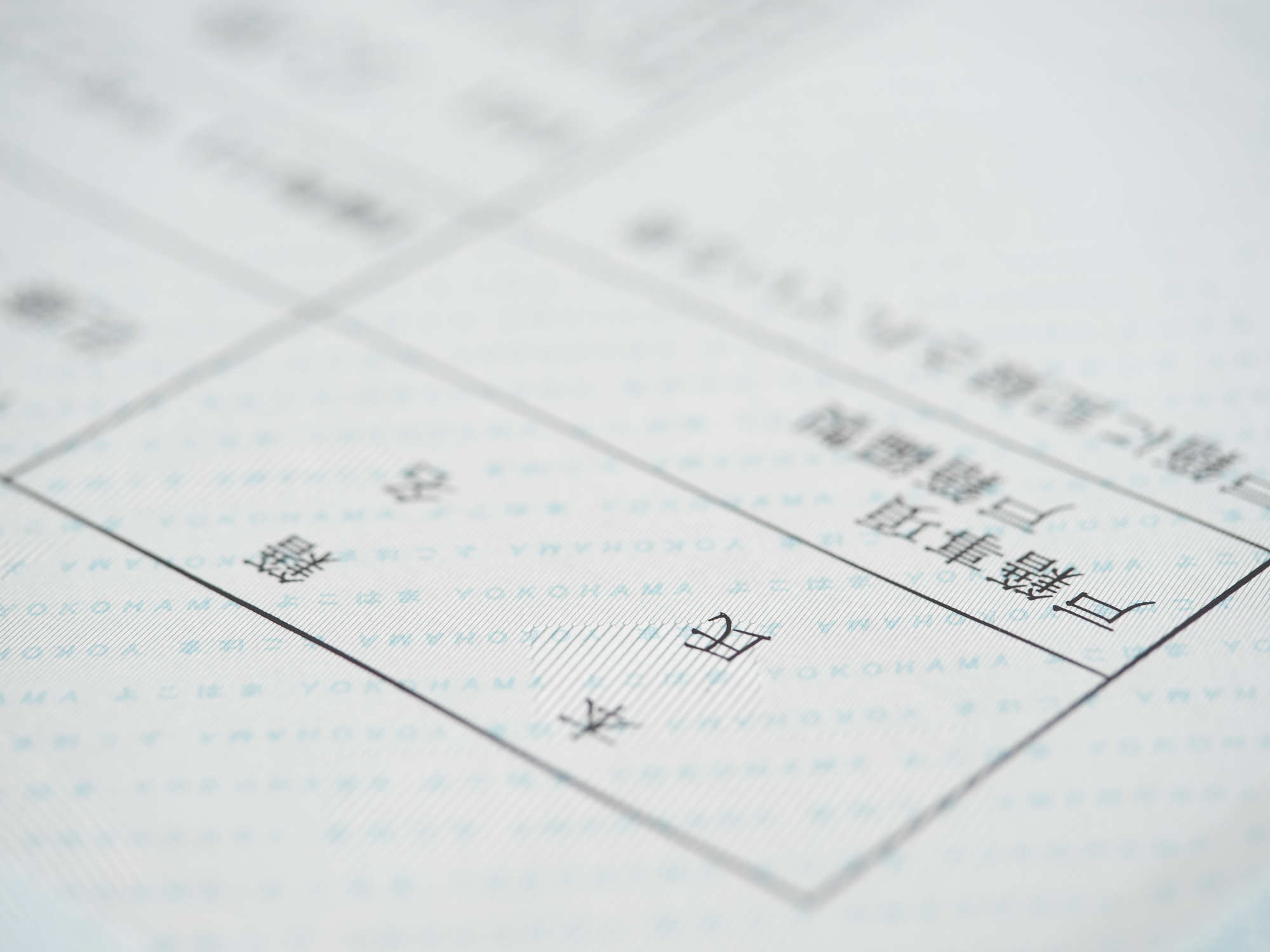

戸籍謄本とは? 基本的な概要と抄本との違い

相続や婚姻・離婚の届出など、人生の節目で必要になる戸籍謄本。取得したことはあっても、書類の性質や抄本との違い、取得方法や必要書類などはよく分かっていない人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、戸籍謄本の基本的な役割や用途、抄本との違い、取得できる人と取得方法などを分かりやすく解説します。特に、これから相続手続きを始める方は、動き出してから戸惑わないよう、この機会に正しく理解しておきましょう。

目次

戸籍謄本が必要な主な手続き

そもそも戸籍謄本とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証する「戸籍」の内容をそのまま写したものです。戸籍に記載されている本人及び家族全員の出生や婚姻、死亡といった身分事項が網羅的に記載されています。

戸籍謄本が必要になるのは、主に自分の身分を証明する場合や、自分の戸籍情報を変更する手続きを行う場合です。

ここでは、代表的な手続きとして、相続・財産分与での使用例と婚姻届けや離婚届など各種届出時の使用例について解説します。

相続・財産分与での使用例

相続を行う際には、まず被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。これは、戸籍を通して法定相続人の範囲を確認するためです。

それに加えて相続人(相続を受ける人)全員の現在の戸籍謄本も必要です。これは相続人の生存を確認するためで、一部の相続人が亡くなっている場合は法律に則って次の法定相続人が相続の権利を得ます。

また、協議離婚に伴う財産分与を行う際には、離婚の事実を証明するために戸籍謄本が必要になります。

婚姻届や離婚届など各種届出時の提出

婚姻届を提出する場合、以前は戸籍謄本の添付が必要でしたが、2024年4月1日からは添付不要になっています。ただし、婚姻届に本籍を記載する必要があるので、本籍を調べるために取得が必要になることはあります。

また、離婚届を提出する際も現在は戸籍謄本の添付は不要です。ただし、こちらも本籍を記載する必要があるので、本籍を調べるために取得が必要になるケースはあります。

法的性質と正式名称(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本は、正式には「戸籍全部事項証明書」と呼ばれます。戸籍に記載されている家族全員の情報がまとめて記載されているため、個人の続柄や出生・婚姻・死亡などの身分事項を正確に把握できる点が特徴です。

法的性質としては、戸籍に記載された情報を証明する公的書類であり、身分関係を証明する根拠資料として用いられることが多いです。

戸籍抄本との違い

戸籍謄本と戸籍抄本は、どちらも戸籍の写しではありますが、記載内容の範囲の部分で異なっています。戸籍謄本には戸籍内の全員分の情報が記載されていますが、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は特定の個人の情報だけを抜き出した証明書です。

抄本は、自分自身の手続きに限定されるような場面で使われることが多く、簡易な証明として活用されます。一方で、相続のように家族全体の関係性を確認する必要がある手続きでは、戸籍謄本の提出が求められるケースが一般的です。

ちなみに、パスポートの申請においては、以前は戸籍抄本が認められていましたが、2023年3月27日以降は旅券法の改正によって戸籍謄本が求められるようになりました。

どちらの書類を取得すべきかは、手続きの種類や必要な情報の範囲によって異なります。手続きで「戸籍が必要」と言われた場合は、謄本なのか妙本なのかをあらかじめ確認しましょう。

誰が請求できる? 請求権限と第三者請求について

戸籍謄本には個人とその家族に関する重要な個人情報が掲載されているため、取得できる範囲が法律により限定されています。基本的にはこれに該当しない第三者は取得できませんが、正当な理由と必要書類を提示すれば請求できる場合もあります。

ここでは、通常請求できる範囲と第三者が請求できる場合について、それぞれ解説します。

本人や配偶者、直系親族の範囲

戸籍謄本を請求できる人は、基本的に戸籍に記載されている本人と、その戸籍に記載されている配偶者及び直系親族(祖父母・父母・子・孫など)に限られます。この範囲であれば、特別な事情を示さなくても取得が認められます。

一方で、兄弟姉妹や叔父・叔母などの傍系親族は対象外です。これらの親族が戸籍謄本を取得する場合には、本人からの委任状が必要になります。

ただし、亡くなった兄弟姉妹の相続人になった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求するように、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な場合は認められることがあります。

第三者が請求するための条件と必要書類

第三者が戸籍謄本を請求する場合は、取得を認めるに相当する正当な理由が必要になります。正当な理由として認められるのは以下の場合です。

- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例:遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、親族の戸籍謄本取得する必要がある場合 - その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例:死亡した成年被後見人の相続人に遺品を渡すため

なお、第三者が請求する場合は、本人確認ができる書類と委任状が必要になります。追加の説明や資料を求められることもあるので、事前に相談してから準備をしましょう。

委任状が必要な場合の手続きと注意点

委任状には「誰が誰に、何を目的として手続きを委任するのか」を明記する必要があります。具体的には、委任者・受任者それぞれの氏名・住所・生年月日、取得対象の戸籍の本籍地・筆頭者名、委任する手続き内容(戸籍謄本の取得)などを記載します。認印の押印も忘れずに行いましょう。

自治体によってはWebサイトで委任状の書式を入手できる場合があります。書式に沿って記載すれば委任状が完成するようになっているので、積極的に利用しましょう。

戸籍謄本の請求方法・必要書類・取得費用

戸籍謄本を取得する際の必要書類は申請方法によって異なります。そこでここでは、役所の窓口での請求、郵送による申請、そしてマイナンバーカードを利用したオンライン申請の3つの方法について、それぞれの流れと必要書類と手数料を解説します。

窓口で請求する場合

窓口で申請する際に必要な書類は、以下のとおりです。

- 戸籍証明書等交付申請書(窓口に用意されているもの)

- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

- 委任状(正当な理由において第三者が請求する場合)

窓口で本人と同じ戸籍に記載されている人が請求する場合は、本人確認書類を添えて窓口にある申請書を提出すればOKです。このとき、顔写真が付いていない本人確認書類を使う場合は、2点以上必要になります。

郵送で請求する場合

郵送で戸籍謄本を請求する場合は、以下の書類を封筒で送ります。

- 申請書(自治体のWebサイトからダウンロード)

- 本人確認書類のコピー(免許証やマイナンバーカードなど)

- 手数料(定額小為替が一般的)

- 返信用封筒(宛名・切手付き)

申請書には、本籍地、筆頭者、通数、使用目的などを正確に記入し、返信先は必ず申請者本人の住所を指定する必要があります。他人宛には送付できません。

通常、申請から返送までは1週間〜10日前後かかります。書類に不備があると差し戻しになるため、必ず事前に自治体の申請要領を確認してください。

オンライン申請で請求する場合

マイナンバーカードを持っている場合は、各自治体のWebサイトからオンラインでも戸籍謄本を請求できます。申請に必要なものは以下のとおりです。

申請に必要なもの

- マイナンバーカード

- スマートフォンまたはパソコン(+カードリーダー)

- クレジットカードや2次元コード決済アプリなどの決済ツール

- マイナサインなどの電子証明用アプリ

これらを用意したら、Webサイトから利用者登録やマイナンバーカードを使った本人確認を行ったのちに交付申請を行います。

自治体によって必要なものが変わる場合があるので、実際に申請する際には事前にWebサイトを確認しておきましょう。

令和6年の戸籍法改正によって戸籍情報の広域交付が制度化され、多くの自治体でオンライン対応が進んでいます。しかし、現在のところは地域差が大きいため、自分の本籍地が対応しているかあらかじめ確認しておきましょう。

戸籍謄本の手数料と支払い方法

戸籍謄本を交付する手数料は全国一律で1通あたり450円です。戸籍抄本も同様に450円で統一されています。

支払い方法は交付申請の方法によって異なります。窓口では現金が基本ですが、自治体によっては電子マネーやクレジットカードに対応している場合もあります。

郵送請求の場合は定額小為替を用いるのが一般的です。郵便局で事前に購入し、申請書類に同封して送付します。

オンライン申請の場合はクレジットカードや2次元決済ツールなど、オンラインで支払いができるツールが用いられます。

実際に使える支払い方法は自治体ごとに異なります。詳しくは各自治体のWebサイトを確認しましょう。

改製原戸籍・除籍謄本の取り扱いにおける注意点

相続手続きでは、必要に応じて「改製原戸籍」と「除籍謄本」という書類が必要になるケースがあります。それぞれの概要と必要なケースは以下のとおりです。

- 改製原戸籍

戸籍法の改正や記録様式などが変更された際に、それ以前の記録が移された古い戸籍。出生から死亡までの戸籍を取得する際に、改製原戸籍にしか記載されていない情報を知るために取得が必要 - 除籍謄本

戸籍に記載されていた全員が死亡や転籍などによっていなくなったあとの戸籍。被相続人がかつてその戸籍に属していたことを証明するために必要

これらの書類を漏れなく集めるためには、まず被相続人の本籍地を時系列で整理するとよいでしょう。なお、改正腹戸籍の取得場所は本籍地の役所、除籍謄本の取得場所は当時籍が置かれていた役所です。ただし、2024年3月1日から、請求者本人、その配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)に限り、本籍地以外の市区町村の窓口でも取得できるようになりました。

まとめ|正確な手続きを踏んでスムーズに戸籍謄本を取得しよう

戸籍謄本は個人やその家族の身分を証明する書類であり、相続手続きや財産分与、婚姻届の提出など、日常生活における重要な場面で必要になります。取得できるのは基本的に本人と直系親族のみですが、委任状と相応の理由があれば第三者でも可能です。

また、相続をする際には改製原戸籍と除籍謄本を含めて多くの戸籍を取り寄せる必要が出てきます。窓口だけでなく郵送・オンラインでも取得できるので、効率的に集められるように動きましょう。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。

空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。