公開日:2025.10.19 更新日:2025.09.29

古民家再生とは?メリット・デメリットから費用や補助金、活用事例まで徹底解説

近年、歴史と文化を宿した古民家を再生し、活用する動きが注目されています。空き家として放置されていた建物を活用することで、地域活性化や移住促進の切り札としても期待されています。

しかし、実際に取り組むとなると、耐震性や断熱性といった技術的な課題、費用、補助金の活用方法など、多くの不安や疑問が出てくるものです。この記事では、古民家再生の全体像から具体的な進め方、費用や補助金、そして実際の活用事例まで、知っておきたいポイントを網羅的に解説します。

目次

古民家再生が注目される背景

現代の日本が直面する空き家問題や人口減少。古民家再生は、文化の継承と新たな暮らし方の両立を叶える方法として関心を集めています。まずは、なぜ古民家再生が求められているのか、その背景を掘り下げていきます。

空き家問題と地域活性化のつながり

総務省が令和5年に行った「住宅・土地統計調査」によると、日本の空き家数は約900万戸に達し、過去最多となっています。特に地方部では深刻な状況となっており、古民家をはじめとする伝統的建造物も例外ではありません。

こうした状況を打開する手段として、古民家再生は大きな役割を担います。単に建物を保存するだけでなく、カフェや民泊といった新しい用途で再活用することで、地域に人の流れを生み出します。

これにより、移住者にとって魅力的な住環境を提供し、観光客を呼び込む拠点としても機能します。結果として雇用創出や税収増加につながり、地域全体の活性化を促進する好循環が生まれるのです。

歴史的価値と伝統建築の魅力

古民家の最大の魅力は、その歴史的価値と伝統建築としての美しさです。何世代にもわたって受け継がれてきた建物には、その地域の気候風土に適した工法や材料が使われており、現代の住宅にはない独特の趣があります。

太い梁や柱、土壁、茅葺き屋根など、職人の技術が結集した伝統建築は、まさに日本の文化遺産そのもの。町並み保存の観点からも重要な役割を担っており、地域のアイデンティティを形成する貴重な地域資源といえるでしょう。また、古材活用により持続可能な建築を実現できる点も、環境意識の高まりとともに注目されています。

現代の暮らしに合わせた再生の需要

従来の古民家は、現代の生活スタイルに必ずしも適しているとはいえません。しかし、リノベーション技術の向上により、伝統的な外観を保ちながら現代的な快適性を両立できるようになりました。

断熱性能の向上、水回りの現代化、バリアフリー対応など、現代の暮らしに必要な機能を取り入れつつ、古民家ならではの開放感や自然との調和を楽しめる住環境への需要が高まっています。さらにテレワークの普及により、都市部から地方への移住を検討する人々にとっても、古民家は理想的な選択肢となっています。

古民家再生のメリットとデメリットとは?

古民家再生には多くのメリットがある一方で、課題やデメリットも存在します。その両面をしっかりと理解し、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、古民家再生のメリットとデメリットを整理します。

メリット:資産価値向上と地域貢献

古民家を適切に再生できれば、資産価値を大幅に高めることができます。実際に解体を検討していた空き家が、リフォームやリノベーションを通じて収益性の高い宿泊施設や賃貸物件に生まれ変わった事例は数多く存在します。

さらに、単なる個人の資産形成にとどまらず、地域全体への貢献効果も見逃せません。美しく再生された古民家は地域の景観向上にも働き、観光資源としても機能します。移住者の受け皿となることで人口減少対策にもなり、地域経済の活性化を促進する存在に。所有者だけでなく地域社会全体に恩恵をもたらします。

デメリット:耐震性や断熱性、維持管理の課題

民家再生には技術的な課題も多く存在します。最も重要なのが耐震性の確保です。現在の建築基準法に適合するよう耐震補強を行う必要があり、構造的な改修が大規模になることも少なくありません。

断熱性能の向上も大きな課題です。伝統的な古民家は現代の断熱基準を満たしておらず、冬場の寒さや夏場の暑さ対策が必要となります。

また、定期的な維持管理も欠かせません。茅葺き屋根の葺き替えや古材のメンテナンスなど、専門的な知識と技術を要する作業が継続的に発生するため、長期的な維持管理計画の策定が不可欠です。

費用負担を軽減する補助金や助成金の活用

古民家再生にかかる費用負担を軽減する手段として、各種補助金や助成金の活用があげられます。国土交通省の「空き家対策総合支援事業」をはじめ、自治体独自の空き家再生支援制度など、多様な支援制度が用意されています。

移住促進を目的とした自治体では、古民家購入費用や改修費用の一部を助成する制度も充実しています。地域活性化に貢献する事業計画であれば、より手厚い支援を受けられる可能性があります。

ただし、これらの制度は申請期限や要件が厳格に設定されているため、事前の情報収集と適切な申請手続きが重要です。建築士や不動産鑑定士、司法書士、行政書士など専門家のサポートを受けながら、効率的な活用を検討していきましょう。

古民家再生の進め方と注意点

古民家の再生には、計画的なステップが欠かせません。物件選びから専門家の選定、法的手続きまで、各段階で押さえるべきポイントがあります。ここでは、古民家再生の具体的な進め方と注意点を解説します。

物件探しと古民家の見極め方

古民家再生の第一歩は、適切な物件の選定です。立地条件はもちろん、建物の構造状態や法的制約を慎重に検討する必要があります。築年数だけでなく、建物の増改築の履歴や基礎の状態、主要構造部の腐朽や蟻害の有無、屋根の状況などを専門的な視点でチェックしましょう。

再生後の活用方法を見据えた物件選びも欠かせません。住宅として利用するのか、民泊やカフェなど事業用途で活用するのかによって、必要な立地条件や建物規模が大きく異なります。

地域の条例や景観規制、インフラ整備状況についても事前に確認しておきましょう。空き家バンクや地元の工務店、不動産業者と連携しながら、長期的な視点で最適な物件を見極めることが大切です。

専門家(建築士・工務店)の選び方

古民家再生には高度な専門知識と技術が必要です。建築士選びでは、古民家再生の実績と経験を重視しましょう。伝統建築に関する知識と現代的な設備・性能向上技術の両方を兼ね備えた専門家が理想的です。

工務店の選定では、古民家特有の工法や材料に精通していることが必須条件。地元の職人ネットワークを持ち、古材の調達や伝統的な修繕技術に対応できる業者を選びましょう。

複数の業者から見積もりを取り、工事内容や期間、アフターサービスなどを総合的に比較検討しましょう。口コミや過去の施工事例を確認し、長期的なパートナーシップを築けるかどうかを見極めることも大切です。

建築基準法や用途変更に関するチェックポイント

古民家再生において、建築基準法への適合は避けて通れないチェックポイント。特に昭和56年5月31日以前に建築確認を受けている旧耐震基準の建物については、現行の建築基準法を満たさない可能性があります。その場合、建築基準法が求める現行の耐震基準(新耐震基準)を満たすための補強工事が必要になることもあります。

住宅から店舗や宿泊施設などへ用途を変える場合は、建築基準法に基づく用途変更の手続きが必要です。床面積の合計が200㎡を超える場合(※1)は、原則として建築確認申請が必要となります。

地域によっては、都市計画法に基づく用途地域・防火地域・準防火地域といった制限や、景観法に基づく景観条例、文化財保護法の制約もあります。事前に所管部署と十分な協議を行いましょう。法的な手続きは時間がかかることも多いため、工事スケジュールに余裕を持たせて計画を立てることが安心につながるでしょう。

(※1)建築基準法第6条第1項第2号から第4号に掲げる建築物の用途を変更する場合

古民家再生にかかる費用と相場

古民家再生の費用は、建物の状態や再生の規模により大きく異なります。適切な予算計画を立てるためには、工事項目ごとの費用相場や助成制度の活用方法を理解することが重要です。ここでは、古民家再生にかかる具体的な費用について解説いたします。

主な工事項目(耐震補強・断熱改修・水回り工事など)

古民家再生では、以下のような主要工事が必要になります。費用は建物の規模や状態によって変動しますが、あらかじめ相場を把握しておきましょう。

耐震補強工事

・基礎の補強、筋交いの追加、接合部の金物補強など

・費用目安:300万~800万円

断熱改修

・壁・天井・床下への断熱材設置

・費用目安:200万~500万円

水回り工事(キッチン・浴室・トイレ)

・全面改修が必要になるケースが多い

・費用目安:400万~700万円

屋根工事

・瓦の葺き替えや防水処理

・費用目安:200万~600万円

外壁改修

・塗装・補修・張り替えなど

・費用目安:300万~500万円

電気設備・給排水設備の更新

・配線や給排水管の交換

・費用目安:100万~300万円

これらの工事は、一度に行う場合もあれば、段階的に進めるケースもあります。物件の状態や再生後の用途に応じて、優先順位をつけながら検討しましょう。

再生にかかる費用感と見積もりの取り方

古民家再生の総費用は、建物の状態や再生レベルにより大きく異なりますが、一般的には1,000万円〜3,000万円程度が目安です。築年数が古く構造的な問題が多い場合や、高級宿泊施設として再生する場合はさらに高額になるケースもあります。

正確な費用を把握するためには、複数の専門業者から詳細な見積もりをしっかり確認することが大切です。見積もり依頼時には、再生後の用途や希望する仕様を明確に伝え、工事項目の詳細な内訳を求めましょう。

さらに予期せぬ追加工事に備えて、総予算の10〜20%程度の予備費を確保しておくと安心です。資金調達方法も含めた総合的な資金計画を立てましょう。

助成金・補助金の種類と申請の流れ

古民家再生には、多様な助成制度が用意されています。国土交通省の「空き家対策総合支援事業」では、市町村が策定した空き家等対策計画に基づく事業に対して費用の一部が補助されます。

「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」では、高齢者や子育て世帯向けの住宅として活用する場合に支援を受けられます。地方自治体独自の制度も充実しており、移住促進や地域活性化を目的とした古民家再生支援が多数存在します。

申請の一般的な流れは、対象制度の確認と要件整理、必要書類の準備、申請書の提出、審査を経て交付決定という段階を踏みます。申請には期限や条件が細かく定められているため、早めに情報を収集し、専門家のサポートを受けながら効率的に申請を進めていきましょう。

古民家再生の活用事例3選

ここからは、アキサポが手掛けた古民家再生の事例を3つご紹介します。高級一棟貸しの宿泊施設、地域に貢献する産前産後ケア施設、そして女性専用シェアハウスへと生まれ変わった事例から、ぜひ古民家の多彩な再生のヒントを見つけてみてください。

築33年の空き家だった古民家を高級一棟貸し宿として再生

京都市中京区に位置する築33年の建物は、所有者様が住み替えた後5年間空き家状態となり、維持管理に悩まれていました。

周辺調査をしたところ、観光地に近くインバウンド需要も高い立地であることから、旅館業許可を取得して宿泊施設として活用することに。京町家を思わせるモダンな空間を作り上げ、「ANJIN Gosho Ebisugawa」として再生しました。

1階は壁を取り払い、広がりのあるリビングや浴室を設備。2階は元々の居室を活かすことで階ごとに異なる雰囲気を演出しました。

さらに外部から玄関までスロープを設け、バリアフリーにも対応。京都の街並みに調和しながら、訪れる人に安心と特別な滞在体験を提供する古民家再生の事例となりました。

| 建築年月 | 築 約33年(お問合せ時) |

| 駅徒歩 | 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅 徒歩5分、JR「京都」駅より車で約15分 |

| 延床面積 | 121.77㎡ |

| 構造 | 木造瓦葺2階建 |

| 施設概要 | ANJIN Gosho Ebisugawa |

築66年の空き家を産前産後ケア施設「あゆむ庵」として再生

続いての事例は、相続後に約1年間空き家となっていた、川崎市中原区の築66年の一軒家です。

想い入れのある実家を地域に役立てたいと検討されていた所有者様が「アキサポ」に相談。周辺調査の結果、当初は賃貸活用を検討しましたが、子育て支援施設を探していた団体のニーズと一致し、産前産後ケア施設「あゆむ庵」として再生することになりました。

再生では、古民家らしい外観を残しつつ、水回りや床、壁、天井を一新。さらに駐車スペースも新設するなど、安心して利用できる空間づくりを行いました。

子育てや出産に不安を抱える家庭を支援しながら、世代を超えて交流できる地域拠点を目指しています。古民家再生が地域課題の解決と人と人をつなぐ場の創出につながった事例です。

| 建築年月 | 築66年(お問合せ時) |

| 駅徒歩 | JR南武線「武蔵新城」駅から徒歩10分 |

| 延床面積 | 71.16㎡(1F:64.72㎡ 2F:26.44㎡) |

| 構造 | 木造瓦葺2階建 |

| 施設概要 | あゆむ庵 |

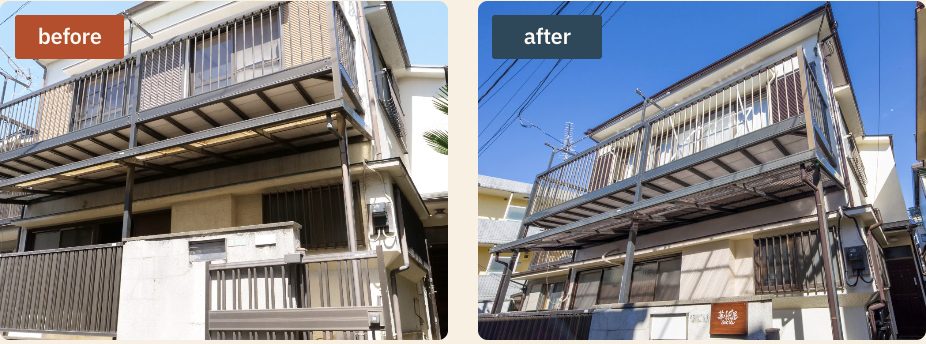

築56年の空き家は女性専用古民家シェアハウスへ再生

東京都練馬区の築56年の民家は、1年半以上空き家のまま放置され、シロアリ被害や害獣の痕跡が多数見られる状態でした。

アキサポでは、まず害獣駆除や防蟻処理を実施。その後、床や天井、屋根の補修を行い、安全に暮らせる状態に再生しました。

所有者様のご意向も踏まえ、特定の利用者層に配慮した住まいとして、女性専用の古民家シェアハウスへと活用を決定。共用スペースで本を楽しめることをコンセプトとした、落ち着いた空間づくりを実現しました。空き家の放置が地域に害獣被害を広げるリスクを防ぎつつ、新たな住まいとして再生した事例です。

| 建築年月 | 築56年(お問合せ時) |

| 駅徒歩 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩11分、東武東上線「成増」駅 徒歩14分 |

| 延床面積 | 約118.07㎡ |

| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |

| 部屋数 | 全7部屋 |

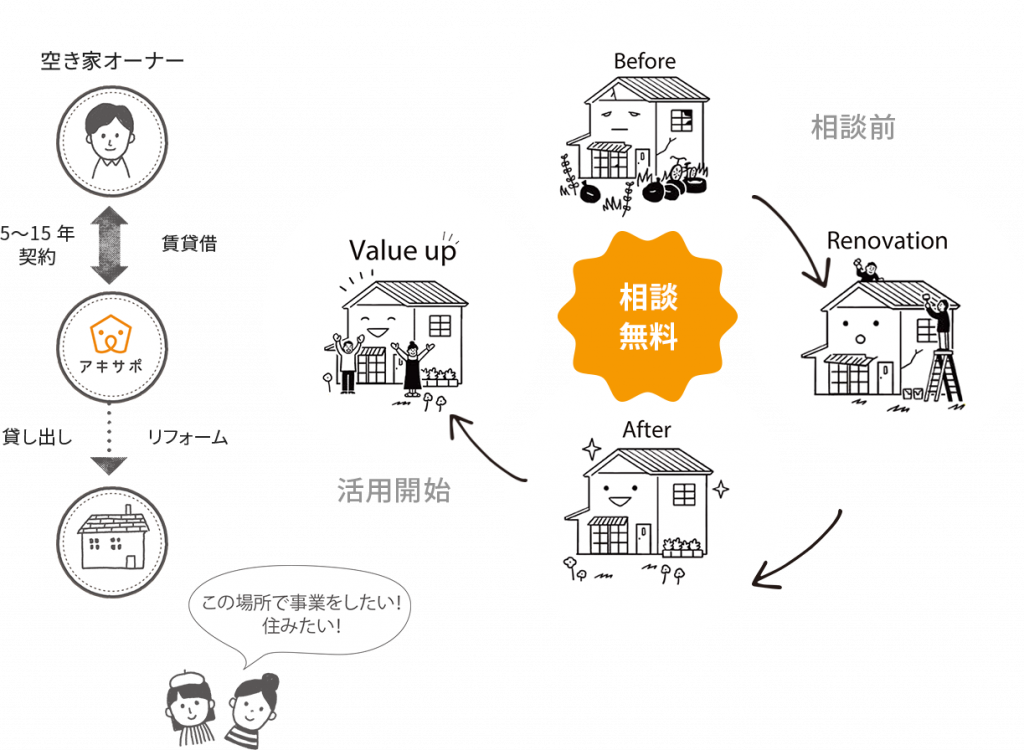

自己負担0円(※2)で古民家の再生をお手伝い

古民家再生は、住まいの魅力を蘇らせるだけでなく、資産価値を高めたり地域に新しい活気をもたらしたりと、多くのメリットをもたらす手段です。大切な建物を次世代へつなぐ取り組みとしても注目されています。

一方で、古民家再生には決して安くはない費用がかかることが予想されます。古民家再生を成功させるには「再生可能性をしっかり見極めること」「古民家再生の実績が豊富な業者を選ぶこと」「建築基準法への適合を確認すること」の3つのポイントを押さえておくことが欠かせません。

さらにリスクを抑えたい場合には、自己負担0円(※2)から空き家活用が可能なアキサポの活用がおすすめです。オーナー様がリノベーション費用を負担せずに済むため、金銭的リスクを大幅に減らしながら古民家を再生できます。

もちろん、得られる収益は物件によって異なり、大きな収益化が難しいケースもありますが、リスクの低さを考慮すればアキサポは十分に検討する価値のあるサービスです。古民家の扱いに迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください。

(※2)建物の状態などによっては、一部費用をご負担いただく場合があります。

この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。

お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。

.jpg)