公開日:2025.10.20 更新日:2025.09.29

【空き家活用】シェアスペースの作り方・運営方法を解説|事例や注意点も

全国で増え続けている空き家。

放置すれば老朽化や防犯リスクにつながるものの、活用の仕方次第では新たな価値を生み出すことができます。中でも、近年注目されているのが「シェアスペース」としての活用です。そこで本記事では、空き家をシェアスペースに活用する方法と運営のポイントを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

空き家活用の新しい選択肢「シェアスペース」とは?

少子高齢化や人口減少により、日本各地で年々増加傾向にある空き家。放置された空き家は、景観の悪化や治安の低下、倒壊の危険といった社会問題を引き起こす要因となるため、行政や民間でも「空き家活用」が急務とされています。

そうした中で注目を集めているのがシェアスペースです。時間単位で利用できる柔軟な施設形態であり、レンタルスペースや貸しスペースとしての性質も兼備。空き家をリノベーションし、イベントスペース、ワークスペース、あるいは交流拠点として運営すれば、単なる収益化にとどまらず地域のコミュニティ形成にもつながります。

空き家を放置する法的リスクと課題

まず、空き家を放置するリスクについて確認しておきましょう。

空き家をそのまま放置すると、建物の老朽化による倒壊の危険、雑草や害虫の発生、不審者の侵入など、防災・防犯の観点でも大きな問題となります。これにより近隣住民とのトラブルになったり、他に被害が及ぶことで賠償責任になったりするおそれもあるため注意が必要です。

また、空き家であっても固定資産税はかかり続け、管理・維持費の負担は所有者にのしかかってくる点もデメリット。さらに特定空き家に指定されれば固定資産税の優遇が外れ、経済的負担はさらに増加するので、活用しないまま所有するのは得策とは言えません。

シェアスペースとして運営するメリット

空き家をシェアスペースに転用すれば、これまで維持費ばかりがかかっていた資産を新しい収益源に変えられます。

シェアスペースは、時間貸しで多様な利用者を受け入れられるため、平日はワークスペース、週末はイベントスペースといった形で稼働の幅が広がり、収益性を高めやすいのが特徴です。単なる賃貸運営と比べて柔軟性が高く、空き家の利活用法として現実的でありながら将来性のある方法といえるでしょう。

経済的なメリットに加えて、社会的な意義も見逃せません。地域に不足している交流の場やセミナー会場を提供すれば、住民同士のつながりが自然と生まれます。学生や子育て世帯、高齢者など、さまざまな層が集うことで新しいコミュニティが形成され、地域全体の活気を取り戻すきっかけとなります。結果として、空き家が単なる不良資産ではなく「人と人をつなぐ拠点」へと変わるのです。

レンタルスペース・貸しスペースとの違いと使い分け

シェアスペースとよく似た言葉に「レンタルスペース」や「貸しスペース」があります。これらに厳密な線引きはありませんが、一般的には次のように区別されます。

- シェアスペース:時間貸しと多用途性を兼ね備え、利用者層が幅広い

- レンタルスペース:短時間利用が中心。撮影や単発イベントなどスポット的な活用が多い

- 貸しスペース:長時間や定期利用を前提とし、カルチャースクールや貸し会議室として使われやすい

つまり、シェアスペースはレンタルスペースと貸しスペースの特性をあわせ持っている施設。空き家活用における柔軟な選択肢となる存在となるでしょう。

シェアスペースの主な活用スタイル

空き家をシェアスペースにするといっても、その活用スタイルはさまざま。地域のニーズや物件の立地、建物の特徴に応じて運営の方向性を選ぶことが、成功への第一歩です。ここでは代表的な3つの活用スタイルを紹介します。

地域住民向けコミュニティスペース

地域住民が集まれるコミュニティ拠点としての活用は、空き家の社会的価値を高める有効な方法です。子育て世帯の交流サロンや高齢者の集いの場として開放すれば、世代間交流が促進されます。また、趣味のサークル活動やボランティア団体のミーティング場所としても需要があり、地域コミュニティの維持に大きく寄与できるでしょう。

また、コミュニティスペースは直接的な高収益を生みにくいものの、行政からの補助金や地域団体との協力を得られる場合もあり、運営負担を軽減できる可能性があります。あわせて、利用時間や利用規約を明確に設定し、騒音やゴミ処理に関するルールを徹底することで、近隣トラブル防止にも配慮しておきましょう。

ワークスペースや勉強会・セミナー会場

リモートワークが普及するなか、ワークスペースとしてのシェアスペースは需要が拡大しています。高速インターネットや電源設備を整えた個室を用意すれば、在宅勤務者やフリーランスにとって魅力的な場所となるでしょう。

また、勉強会やセミナー会場としての活用もおすすめの方法のひとつ。プロジェクターやホワイトボード、音響設備を備えれば、10〜30人規模の学びの場として運営することが可能に。特に都市部では「自宅やカフェでは難しい打ち合わせや講義を行いたい」という需要が根強く、安定的な稼働につながります。

料金体系は時間貸しを基本としつつ、半日単位や1日単位の料金プランを導入すると利用者層を広げやすいでしょう。

イベントスペースや交流拠点としての利用

広めの空き家をリノベーションすれば、イベントスペースとして活用することもできます。セミナーやワークショップ、展示会や地域の交流会など、さまざまな用途で利用されるイベントスペースは、人が集まる場になることから地域活性化にも直結。周辺の飲食店や商店との連携を生み、地域経済の循環にも寄与できる可能性があります。

ただし、多人数が集まるイベント利用は安全対策が必須。消防法や建築基準法などの法令を遵守し、避難経路や消火器の設置、定員の遵守など、利用者の安全を確保する仕組みを整える必要があります。

運営の注意点

空き家をシェアスペースとして活用するには、単に場所を貸すだけでは不十分です。利用者にとって快適で、安全かつ安心して利用できる環境を整えなければ、長期的な運営は成り立ちません。ここでは、運営に欠かせない3つのポイントを紹介します。

初期費用とリノベーションの工夫

空き家をシェアスペースに転用する際、まず考えるべきは初期費用です。建物の現状次第で必要なリノベーションの規模はさまざま。壁紙や床の張り替え、照明の交換など軽微な改修で済む場合もあれば、水回りや耐震補強といった大規模な工事が求められる場合もあります。

リノベーションを行う際は、必ずしも豪華に仕上げる必要はありません。むしろシンプルで清潔感があり、利用者が自由にアレンジできる空間のほうが好まれる傾向にあります。例えば、白壁に木目調の床材を組み合わせたナチュラルな雰囲気は、ビジネス利用から趣味の集まりまで幅広い用途に対応しやすいでしょう。

費用面では、補助金制度を活用できるケースもあります。自治体によっては空き家活用や地域活性化を目的とした助成金を設けている場合があるため、事前に調べて申請を検討するのがおすすめです。

集客方法とマーケティング戦略

シェアスペースの運営で成功するかどうかは、集客に大きく左右されます。せっかくリノベーションしても、利用者に存在を知ってもらわなければ稼働率は上がりません。

基本となるのは、予約サイトやポータルサイトへの掲載です。写真や説明文には力を入れ、利用シーンをイメージできるようにすることがポイント。さらに、SNSを活用した情報発信や、口コミを促す仕組みも有効です。利用者の体験談は信頼性が高く、次の利用者の意思決定に直結します。

加えて、ターゲットを絞ったマーケティングも欠かせません。ビジネス層を狙うなら「駅近・Wi-Fi完備」を強調、イベント主催者を狙うなら「広さ・設備・レイアウト自由度」を前面に出すなど、利用者像に応じた訴求が効果的です。

利用規約や近隣トラブルへの対策

シェアスペースの運営では、利用規約をしっかり定めることが不可欠です。利用時間、キャンセル条件、原状回復のルール、飲食や喫煙の可否に加え、損害賠償責任や保険加入の有無も利用規約に明記しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

また、多人数の出入りや音量によって、近隣住民との摩擦が生じるリスクにも注意が必要。事前に防音対策を施したり、利用時間を昼間に限定したりと、近隣トラブルを回避する工夫が重要です。さらに、運営者自身が近隣住民と定期的にコミュニケーションを取り、信頼関係を構築しておくことも有効な手段となります。

シェアスペース運営における収益モデルと管理・維持費の仕組み

空き家をシェアスペースに転用する最大の目的は、やはり収益化です。単なる賃貸や売却では得られない柔軟な収益モデルを構築できる点が大きな魅力となります。ここでは副業としての可能性や、管理・維持費をまかなう仕組みについて解説します。

副業としての運営と収益モデル

シェアスペース運営は、比較的少ない資本で始められる副業として注目されています。空き家を活用する場合、すでに物件を所有しているため、初期費用はリノベーションや備品購入に限られるケースがほとんどです。

収益モデルの基本は時間貸し。1時間あたり1,000〜3,000円程度の料金設定で、平日はビジネス利用、休日はイベント利用といった形で需要を切り分ければ、高い稼働率を維持できます。また、定期的に利用する顧客向けに月額プランや回数券を導入すれば、安定収入を確保できるでしょう。

副業として始めた運営が軌道に乗れば、複数物件を展開したり、委託運営に移行して本業並みの収入源とするケースもあります。

管理・維持費をまかなう仕組み

空き家を所有しているだけでも、固定資産税や清掃費、修繕費などの管理・維持費が発生します。シェアスペース化は、これらの負担を収益で補う現実的な手段でもあります。

例えば、月数回の利用だけでも最低限の維持費をまかなえる可能性があります。加えて、予約システムを導入して運営を効率化すれば、清掃や鍵の受け渡しといった作業を外部委託することも可能。こうした工夫により、オーナーの手間を減らしつつ、持続的な運営が実現できるでしょう。

さらに、地域に貢献するスペースとして認知されれば、行政や企業との連携イベントを通じて追加収入を得られるケースもあります。ただし、収益化の規模によっては、旅館業法や民泊新法(住宅宿泊事業法)などの届出や許可が必要になる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。単なる維持のためだけではなく、地域と共に成長する収益モデルを描けるのが、シェアスペース運営の大きな強みです。

空き家をシェアスペース化するステップ

実際に空き家をシェアスペースとして運営するためには、思いつきだけで始めるのではなく、段階を踏んで準備することが重要です。大きく分けると「物件の現状確認」「運営形態の選定」「外部サポートの活用」の3つのステップがあります。

物件の現状確認と法的基準に基づいた改修

まず取り組むべきは、所有する空き家の状態を正しく把握することです。老朽化が進んでいないか、耐震性に問題はないか、水回りは使えるかなどをチェックします。壁や床の修繕、電気・水道の整備が必要であれば、リノベーションの範囲を明確にしましょう。

ここで重要なのは、すべてを完璧に直す必要はないという点です。利用目的に応じて最低限の改修を行えば十分なケースも多く、清潔感と安全性を確保すれば利用者の満足度は高まります。ただし、安全対策は必須。避難経路の確保や火災報知器の設置などは、ルールに沿って行うようにしましょう。

運営形態の選定(個人運営/委託運営)

次に決めるのは運営形態です。オーナー自身が管理や集客を行う個人運営にするのか、あるいは専門事業者に委託するのかを検討します。

個人運営のメリットはコストを抑えられる点。自分で利用規約を作成し、予約システムに登録すればすぐにスタートできます。ただし清掃や鍵の受け渡しなど、日常的な作業の負担が発生する点には注意が必要です。

一方、委託運営では専門業者が清掃や集客、トラブル対応まで代行してくれるため、オーナーの負担は大幅に軽減されます。手数料はかかるものの、安定した稼働を実現したい場合には有効な選択肢となるでしょう。

アキサポなど外部のサポートを活用

最後に紹介したいのが、専門サービスのサポートを活用する方法です。アキサポでは、空き家をシェアスペースとして活用したいオーナーに向けて、法務や契約関連の相談、リノベーション計画の提案、運営のアドバイスなどを提供しています。

自分だけでは不安な点も、専門家の知見を取り入れることでスムーズに進めることが可能。空き家を眠らせておくのではなく、地域や社会に役立つスペースへと転換するための具体的な一歩をサポートします。

シェアスペースへの活用実績

ここからは、アキサポで実施したシェアスペースへの活用実績を3つご紹介します。

事例①:【神奈川・茅ヶ崎】物件の広さと立地を活かしたサーファー向けシェアハウス

| 建築年月 | 1971年4月 |

| 延床面積 | 約201.13㎡ |

| 構造 | 木造2階建 |

| 活用事例 | シェアハウス |

海沿いの自然豊かな場所にあるシェアハウス「サーフスポット茅ヶ崎」。もともと7LDKという大型物件のため、利用希望の問い合わせは多いもののなかなか活用しきれないというのがオーナー様のお悩みでした。シェアハウスの需要が見込めるエリアであり、かつ海から徒歩圏内という特性もあったため、サーファー向けシェアハウスへリノベーション。サーフボードラックや屋外シャワーなどもそろっており、サーフィン好きに嬉しい設備も整えました。

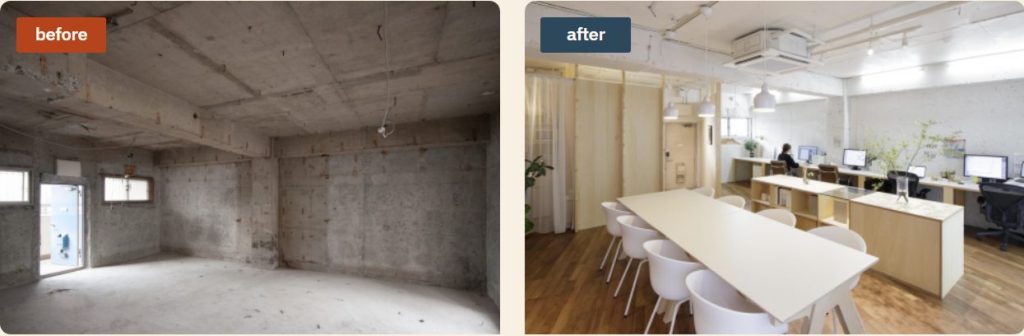

事例②:【東京・渋谷】築52年の物件がクリエイター向けの貸しオフィスへ

| 建築年月 | 1967年7月 |

| 延床面積 | 601.50㎡(改修部分のみ) |

| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |

| 活用事例 | シェアオフィス |

築52年の地上4階建ての物件。東京電力パワーグリット(株)の旧社宅として利用されていましたが、10年以上空き家状態になっており、インフラ設備等の老朽化も深刻な状態でした。そんな物件を、シェアオフィスとして大規模なリノベーションを行い、新たなビジネスやカルチャーを発信する渋谷という地域性を活かしたクリエイター向けの貸しオフィスへ活用。新たな街づくりの発信源になることを目指しています。

事例③:【東京・落合南長崎】マンガの街を盛り上げるブックカフェにリノベーション

| 建築年月 | 1990年9月 |

| 延床面積 | 約35.41㎡ |

| 構造 | 鉄骨造4階建 |

| 活用事例 | ブックカフェ |

マンガの街・南長崎の活性化を目的に、新たな“集いの場”として改修されたブックカフェ「ふるいちトキワ荘通り店」。2020年7月にトキワ荘跡地に開業した「トキワ荘マンガミュージアム」の来街者により楽しんでいただけるよう、空き家をリノベーションを行いました。人と人との「つながり」「体験」を目的としたイベント&サービスの提供や、既存の古本市場と連動する新たな展開拠点として、街に愛される存在となりつつあります。

まとめ

空き家を放置すれば、老朽化や防犯リスク、固定資産税などの負担が重くのしかかります。しかし視点を変えれば、空き家は「シェアスペース」という新たな資源へと転換できる存在です。レンタルスペースや貸しスペースの良さを取り入れながら、地域住民の交流拠点やワークスペース、イベントスペースとして活用すれば、収益化と地域活性化を同時に実現できるでしょう。

運営にあたっては、初期費用やリノベーションの工夫、集客やマーケティング戦略、利用規約の策定や近隣トラブルへの配慮が欠かせません。副業として取り組む場合でも、管理・維持費をまかなう仕組みを整えることで持続的な運営が可能になります。

もし具体的に検討したい場合は、ぜひアキサポへご相談ください。アキサポプランナーが、専門家と連携しながら、安心して第一歩を踏み出せるよう、万全なサポートをご提供いたします。

この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。

お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。