公開日:2025.11.07 更新日:2025.10.27

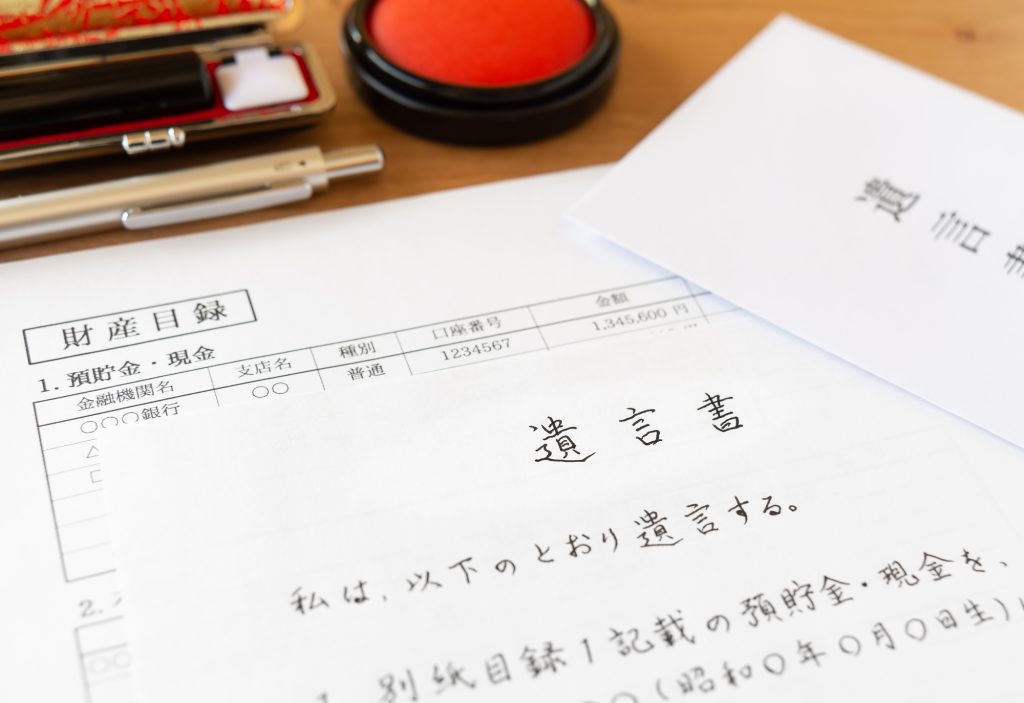

【遺言書の書き方】種類・方式・要件・保管制度まで徹底解説!失敗しない完全ガイド

人生の節目を迎え、“いざという時”への備えを意識し始める方が増えています。遺言書は、そうしたご自身の意思を明確にし、相続トラブルを未然に防ぐための大切な手段です。正しい書き方や保管方法を理解しておくことで、ご自身の希望を確実に形にできます。

そこで本記事では、遺言書の目的・種類、法律上の要件、保管制度などを解説。自筆証書遺言や公正証書遺言といった方式の違いや、専門家への相談、遺留分への配慮など、作成前に知っておきたい実用的なポイントにも触れていきます。

目次

遺言書を作成する目的

家族の将来やご自身の財産について、ふと「そろそろ考えておこう」と思う瞬間が訪れるもの。そんな人生の備えのために、財産の分け方や家族への想いをご自身の言葉で残せるのが、遺言書の大きな役割です。

まずは、遺言書が果たす目的や必要とされるケースについて解説します。

遺言書でできることとその重要性

遺言書は、単に財産の分配方法を指定するだけのものではありません。相続人の指定や排除、遺言執行者の指名、さらには法定相続人以外の人や団体への遺贈も、法的な効力をもって明記できます。

特に、生前に「ご自身の意志をしっかり形にしておきたい」と考える方にとって、遺言書は欠かせない手段です。明確な意思表示を残しておくことで、親族間の誤解や争いを防ぎ、円満な相続へとつなげることができ、その重要性は非常に高いといえます。

生前対策・トラブル回避のために遺言書が必要となるケース

相続人が多数いたり、相続人同士の仲が複雑だったりする場合には、遺言書の有無が相続トラブルの発生を左右します。

たとえば、お子さんのいないご夫婦(配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース)や、後継者のいない個人事業主の場合、法定相続だけでは意図しない人に財産が渡ることもあります。

生前に準備をしておくことで、相続手続きがスムーズになり、残された家族の負担を大きく軽減できます。

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの方式があり、それぞれに特徴や注意点があります。どの方式を選ぶかによって、手続きの手間や費用、法的な安心感が異なります。ご自身にとって最も適した方法を選ぶためにも、各方式の仕組みを理解しておくことが大切です。ここでは代表的な3つの遺言書の方式についてご紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人がすべての内容を自分の手で書き、日付、署名、押印をすることで成立します。費用がかからず、証人も不要なため、もっとも手軽に作成できる形式です。

ただし、日付・署名・押印などの法律上の要件を欠くと、その遺言書全体が無効になるため、注意が必要です。

最近では、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度も整備されており、紛失や改ざん、意図せぬ破棄のリスクを軽減する方法として注目されています。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、法律上の要件を確実に満たす遺言書です。作成時には証人2人以上の立会いが必要で、手数料が発生するものの、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを大幅に減らせます。

作成直後から法的効力が発生し、内容の信頼性も高いため、安心して遺言を残したい方に適した方式といえるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に選ばれる方式です。自ら作成した遺言書を封印し、公証人に「遺言書が存在する事実」だけを証明してもらいます。

内容を秘匿できる点はメリットですが、要件を誤ると無効になる可能性があります。開封時には家庭裁判所での検認手続きが必要です。

実務上は手続きの煩雑さから利用例が少ないものの、内容を知られたくないという方にとっては有効な選択肢のひとつです。

自筆証書遺言の書き方・要件

自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる反面、書き方に一定のルールが定められています。形式を誤ると無効になることもあるため、正しい要件を理解しておくことが大切です。

作成時に注意すべきポイントや訂正方法、保管制度の活用メリットなどを確認しておきましょう。

全文を自筆で書く(財産目録はパソコン作成も可能)

自筆証書遺言では、遺言の本文をすべて自筆で書くことが原則とされています。ただし、現行の民法では財産目録の部分のみ、パソコンやワープロでの作成が認められています。

その際は、財産目録の各ページに遺言者の署名と押印を行う必要があります。署名押印がない場合、その財産目録のページについては自筆証書遺言の要件を満たさず、遺言書の一部として無効になるため注意しましょう。

日付・署名・押印のルール

遺言書には、作成年月日を「○年○月○日」と明確に記載しなければなりません。「○年○月」や「令和○年春」といったあいまいな表現は、無効とされる可能性があります。

署名は必ず本人の自筆で行いましょう。押印については実印でなくても構いませんが、偽造の疑いを避けるためにも、確実に本人のものであることが確認できる印鑑が望ましいです。

これらが欠けていると、遺言全体が無効となるおそれもあります。書き終えた際は、必ず内容を見直しましょう。

訂正や変更をする際の手順・注意点

自筆証書遺言の文言を訂正する際は、民法で定められた方法に従わなければなりません。

訂正箇所を指示し、訂正の内容を明記したうえで訂正印を押し、その署名を欄外に行うことが民法で義務づけられています。たとえ誤字の修正であっても、手順を誤るとその訂正は効力を生じず、訂正前の文言が有効となります。

最悪の場合、遺言書全体が無効になる可能性もあります。作成後に気づいた修正は慎重に行い、場合によっては新たに遺言書を作り直す方が確実です。

自筆証書遺言保管制度の活用メリット

2020年からスタートした自筆証書遺言保管制度を利用すれば、遺言書を法務局で安全に保管してもらうことができます。これにより、紛失や改ざんのリスクを大幅に下げられるほか、相続発生後の検認手続きが不要となるメリットもあります。

公的機関の管理下で保管されるため、家族間のトラブルを避けるための証拠としても強く機能するでしょう。

具体的な記載例・例文

実際の記載例としては、「私は遺言者○○○○は、次の財産を長男○○に相続させる」というように、誰に何を相続させたいのかを明確に書く必要があります。「家族に任せる」といったあいまいな表現では、法的効力が認められないことがあります。

公正証書遺言の作成手続き

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする最も確実な形式の遺言書です。手間や費用はかかりますが、法的な要件を満たし、トラブルを防ぐ信頼性の高い方法といえます。

続いて、公正証書遺言のメリット・デメリットから作成の流れ、費用の目安までを解説します。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言の最大の魅力は、公証人が法律の要件を確認しながら作成を進めてくれる点です。内容に不備があり無効になるリスクが極めて低いうえに、原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がほとんどありません。

一方で、証人2名の立会いが必要であり、日程調整や手数料などに負担を感じる方もいます。費用面・手続き面のハードルはありますが、法的な安心感を最優先したい方には非常に有効な選択肢といえます。

公証役場での作成手順と必要書類

まずは最寄りの公証役場へ連絡し、財産内容や相続人の情報を伝えて面談日を予約します。必要書類としては、本人確認書類や印鑑証明書、住民票、そして財産を証明できる資料(登記簿謄本や通帳コピーなど)を用意します。

当日は、公証人が遺言の内容を確認しながら作成を進め、遺言者と証人2人が署名・押印して手続きが完了します。作成後は原本が公証役場に保管され、遺言者には正本または謄本が交付されるため、遺言者や家族が安心して保管できるのもメリットです。

作成にかかる費用の目安

公正証書遺言の費用は、公証人手数料と呼ばれる費用が中心となります。この金額は財産の評価額によって変動し、一般的には数万円から数十万円程度が目安です。

証人を専門家(弁護士や行政書士など)に依頼する場合には、別途報酬が発生することもあります。手続きの前に費用の見積もりを確認しておきましょう。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、その名の通り、遺言の内容を他人に知られずに作成できる方式です。プライバシーを重視したい方にとって魅力的な方式ですが、その一方で手続きの複雑さや無効リスクの高さから、利用頻度は多くありません。

ここからは、秘密証書遺言のメリット・デメリットと、実務上あまり選ばれない理由について詳しく見ていきます。

秘密証書遺言のメリットとデメリット

秘密証書遺言の最大のメリットは、遺言の内容を生前に誰にも知られずに済むことです。自分で作成した遺言書を封印し、公証人に「遺言書が存在する事実」を証明してもらうため、家族や関係者にも内容を伏せたまま保管できます。

また、公正証書遺言に比べると費用が抑えられる場合もあります。ただし、公証人が内容を確認しないため、形式や記載に不備があった場合、開封時に無効と判断される可能性がある点は大きなデメリットです。慎重な記載と専門家の確認が不可欠といえるでしょう。

実務であまり利用されない理由

秘密証書遺言は、手続きが複雑になることから実務上の利用は多くありません。封印や公証人の確認、家庭裁判所での検認手続きなど、複数のステップを踏む必要があるうえ、内容の有効性を客観的に担保しづらいのが実情です。

さらに、公正証書遺言ほどの信頼性や自筆証書遺言のような手軽さもないため、扱いづらい方式と見なされることが少なくありません。

実際に弁護士や司法書士などの専門家でも積極的に推奨するケースは少なく、相続対策の現場では選択肢として検討される機会が限られています。

遺言書で定められること

遺言書には、財産の分配方法だけでなく、相続の手続きを円滑に進めるための重要な事項を定めることができます。

遺言執行者の指定や相続人の扱い、具体的な財産の分配方法などを明確にしておくことで、残された家族の負担を減らし、相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。ここでは、遺言書で定められる代表的な項目について触れていきます。

遺言執行者を指定する意義と役割

遺言執行者とは、遺言書の内容を、相続人に代わって実現する人のことを指し、遺産の分配(特定遺贈や財産を渡す行為)、銀行口座の解約・名義変更、不動産登記の手続きなどを担います。

多くの場合、信頼できる親族や専門家(弁護士・司法書士など)が選ばれますが、指定がない場合は家庭裁判所が選任することもあります。あらかじめ遺言執行者を定めておくことで、手続きがスムーズに進み、相続人同士のトラブルを防ぐメリットがあります。

相続人の指定・排除と遺留分

遺言書では、法定相続人のほか、法定相続人以外の人(受遺者)にも財産を渡す(遺贈する)ことができます。反対に、やむを得ない事情がある場合には、特定の相続人を廃除することも可能です。

ただし、注意すべきは遺留分という制度です。遺留分は、兄弟姉妹及びその代襲者を除く一定の相続人に最低限の財産の取り分を保障するものですが、これを侵害した遺言内容は、遺留分侵害額請求の対象となる場合があります。

家族間の対立を避けるためには、遺留分に配慮した公平な内容で遺言を作成する必要があるでしょう。

特定財産の分配方法を明記する重要性

不動産や貴金属、美術品など、分割しにくい財産がある場合は、あらかじめ具体的な分配方法を遺言書に記載しておくと混乱を防げます。

「自宅は長男に相続させる」「預貯金は均等に分ける」など、明確な指示を残しておくことで、相続人同士の話し合いがスムーズに進みます。

「兄弟で話し合って決める」といったあいまいな記載は、後に意見の食い違いが生じやすく、トラブルの原因になりかねません。はっきりとした意思表示が、残された家族の“安心”につながるでしょう。

作成後の保管と検認手続き

せっかく作成した遺言書も、保管や手続きの方法を誤ると、思わぬトラブルを招くことがあります。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続発生後に検認と呼ばれる手続きを経なければ効力を発揮しません。

遺言書を安全に保管し、適切な手続きを行うために知っておきたいポイントを解説します。

検認が必要となるケースと手続きの流れ

自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成した場合、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。ただし、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については検認不要です。

検認とは、家庭裁判所が相続人に対し遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の状態(偽造・改ざんの有無)を確認し保全する手続きのことです。遺言書の効力を確定させる手続きではない点に注意が必要です。

申立て後、裁判所から期日が指定され、相続人全員に通知が届いたうえで実施されます。相続開始後はできるだけ早めに申立てを行いましょう。

勝手に開封すると無効になる可能性とリスク

家庭裁判所での検認を受ける前に遺言書を開封してしまうと、法律上のトラブルに発展するおそれがあります。たとえ悪意がなくても、5万円以下の過料(罰金のような制裁)が課されることがあるため注意が必要です。遺言の内容の信頼性が疑われる原因にもなり、相続トラブルの火種になりかねません。

また、検認手続きを経ずに遺言の内容を実行しようとすると、他の相続人から異議が出るなど、思わぬ紛争を招くケースもあります。特に、検認を経ないと不動産の相続登記や預貯金の解約手続きができないため、遺言書を発見したら、まずは家庭裁判所への相談・申立てを行うことが最も確実な対応といえます。

遺留分への配慮

遺言書を作成する際には、自分の意思を尊重するだけでなく、法律で定められた遺留分にも注意が必要です。遺留分とは、特定の相続人に保障された最低限の取り分のこと。これを侵害してしまうと、せっかくの遺言がトラブルの火種になるおそれがあります。

ここでは、遺留分を巡るリスクと、バランスを取るための考え方を解説します。

遺留分侵害がもたらすトラブル

遺留分を持つ相続人は遺留分侵害額請求権を行使し、金銭の支払いを求めて家庭裁判所に調停・訴訟を申し立てることができます。こうした紛争は、財産の評価や分割方法をめぐって長期化するケースも多く、精神的・経済的な負担が大きくなることがあります。

さらに、親族間の感情的な対立が深まれば、今後の家族関係にまで影響を及ぼすことも。遺言は争いを防ぐためのものであるからこそ、遺留分への配慮を欠くと本来の目的を損ねてしまうのです。

遺留分の計算方法と調整のヒント

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。たとえば、配偶者と子がいる場合は、遺留分の総額はその合計で法定相続分の2分の1(半分)が保障されています。親のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1が目安です。

円満な相続を実現するためには、現金や預貯金で調整したり、不動産を受け取る相続人と現金を受け取る相続人のバランスを取ったりといった工夫が有効です。あらかじめ配分を検討しておくことで、家族の納得感を高め、後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。

専門家への相談・依頼のメリット

遺言書の作成は、形式や内容に法的な要件が関わるため、専門家の助言を受けることでより確実で安心なものになります。特に相続人が複数いる場合や、財産が多岐にわたる場合は、早い段階で相談しておきましょう。

ここでは、弁護士・司法書士・税理士といった専門家に依頼するメリットや費用の目安を解説します。

弁護士に相談するメリット

弁護士は法律の専門家として、相続に関わるトラブルを未然に防ぐための的確なアドバイスを行います。特に、遺留分侵害額請求が発生する可能性がある場合や、相続人同士の意見が対立しているケースでは、弁護士の調整力や交渉力が大きな助けになるでしょう。

また、遺言書の作成段階から法的なリスクを見据えてアドバイスできるため、後の争いを防ぐ“強い遺言書”を作ることが可能です。公正証書遺言を作る際の立ち会いや、手続きのサポートも依頼できるのも魅力です。

司法書士・税理士に相談する場合のポイント

司法書士は登記や書類作成の専門家として、相続登記や遺言書の文案確認などを得意としています。特に不動産を含む遺産がある場合、登記手続きのサポートは非常に心強い存在です。

税理士は、相続税の試算や節税対策、申告手続きを中心にサポートしてくれます。遺産の規模が大きい場合や、相続税の負担を軽減したいときには税理士の知見が欠かせません。複数の専門家が連携することで、よりスムーズで精度の高い相続準備が可能になるでしょう。

費用や報酬の概要

専門家への依頼費用は、相談内容や財産規模によって異なります。弁護士は相談料・着手金・成功報酬などで構成されることが多く、司法書士や税理士も業務内容に応じて報酬が変動します。

依頼前には必ず見積もりを取り、費用の内訳の確認を忘れずに。複数の事務所を比較し、自分の状況や目的に合った専門家を選ぶことで、費用対効果の高いサポートを受けられるはずです。

よくある質問

いざ遺言書を準備しようと思っても、書き方や形式、内容の正しさなど、疑問が浮かんでくるものです。ここでは、特に多く寄せられる質問を中心にご紹介します。

Q1:遺言書と遺言状の違いはあるの?

一般的には、遺言書も遺言状も同じ意味で使われていますが、法律上の正式な用語は「遺言書」です。裁判所や公証役場などの手続きを行う際には、遺言書という表現を使うのが正確で望ましいとされています。

日常会話ではどちらを使っても問題ありませんが、正式な文書を作成する際は遺言書で統一すると、誤解や混乱を防ぐことができます。

Q2:筆記用具や用紙は何でもいい?

遺言書の作成において、用紙の種類や大きさ、ペンの色に厳密な法律上の決まりはありません。ただし、鉛筆や消せるボールペンなどは避けるのが無難です。インクが消える、あるいは書き換えの痕跡が残らないといった理由で、無効と判断されるおそれがあります。

長期保管を考えると、耐久性が高く、改ざん防止にも優れた黒または青のインクペンを使用するのが安心でしょう。

Q3:複数の遺言書が見つかった場合はどうなる?

複数の遺言書が存在する場合、原則として最も日付の新しいものが有効とされます。ただし、後から作成された遺言書が従前の遺言と矛盾しない内容の場合には、矛盾しない部分については以前の遺言書が引き続き有効となるケースもあります。

遺言書が複数見つかった場合は、内容の整合性を慎重に確認することが重要です。不明点がある際は、弁護士や司法書士など専門家への相談をおすすめします。

Q4:相続登記義務化と遺言書作成の関係

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続発生後に不動産の取得を知った日から3年以内に名義変更を行うことが法律で定められました。これにより、相続手続きを放置することが難しくなっています。

遺言書で不動産の分配方法を明記しておけば、誰が相続するのか、どのように登記を進めるのかを明確にできます。結果として、手続きの負担軽減やトラブル防止にもつながります。

所有者不明の土地問題を防ぐ意味でも、遺言書の作成は今後ますます重要になっていくでしょう。

【まとめ】遺言書の書き方を正しく理解して、家族の安心を守ろう

遺言書は、相続トラブルを防ぐだけでなく、大切な家族への想いを形にする手段でもあります。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言など、それぞれの特徴を理解し、法律要件を満たしたうえで作成することが何より大切です。

また、自筆証書遺言保管制度の利用や専門家への相談を組み合わせれば、内容の信頼性と安全性が高まります。相続には遺留分や検認、登記など複雑な手続きも関わるため、早めの準備が安心です。ご自身の意思をしっかりと残し、家族の未来を穏やかに守るために、今から少しずつ動き出してみませんか?

空き家・不動産の相続に悩んだら「アキサポ」へ

遺言書に不動産が含まれる場合、相続後の管理や活用方法で悩む方も多いものです。

「アキサポ」では、空き家や古民家などの活用・売却・リノベーションまで、専門スタッフが一貫してサポートしています。相続をきっかけに不動産の将来を見直したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。

空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。