公開日:2021.06.18 更新日:2024.09.04

空家等対策特別措置法とは?所有者に及ぼす影響をわかりやすく解説

空き家の法律である「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」とは、行政の空き家に対する具体的な対応を定めた法律です。空き家所有者にとって、「どんな対応をされるか」「罰則や罰金は無いか」は気になるところですよね。

空き家に問題があると認められた場合、固定資産税の減税解除や、最悪の場合空き家の解体につながる場合も。この記事では、空家等対策特別措置法について、わかりやすく解説していきます。

目次

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)とは?

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)とは、平成27年から施行された、増え続ける空き家に対する適切な対応を定めた法律です。定めている内容は、空き家の定義、空き家所有者や市町村の責務、空き家の対応方法や特定空き家の指定手順などです。

法律制定の背景には、空き家が増え続ける一方で責任の所在や行政の対応方法が確立されていなかったことがありました。これらを明確にすることで、それまで個人の管理領域だった空き家に対し、行政が関与できるようになりました。

【令和5年12月13日~】空家等対策特別措置法が改正されました

令和5年(2023年)12月13日、空き家の増加が続く状況を踏まえて、空家等対策特別措置法の改正が行われました。改正の趣旨は、空き家の状態が極めて悪くなる前に、悪化の防止を図るための仕組みを創設するというものです。

この趣旨の元に新設されたのが、空き家活用の重点的実施を目的とした「空家等活用促進区域」と、特定空き家化を未然防止すべき空き家と認められる「管理不全空き家」です。

空き家は住めないほど状態が悪化してしまうと、所有者が管理を諦めたり、売れなくなって放置されたりといった恐れがあります。今回の法改正は、このような状況に陥る前の、資産価値がある段階で空き家の流通や適正管理を促そうという試みです。

空家等対策特別措置法の目的と効果

空家等対策特別措置法の目的は、適切な管理が行われていない空き家やそれに附属する土地・工作物などに対し、適切な管理・活用を促進することです。

適切な管理が行われていない空き家は、防災・衛生・景観などの観点から、住民の生活環境に悪影響が及ぶ可能性があります。住民の生命・身体・財産を保護する観点からも、適切な管理・活用は重要です。

また、空家等対策特別措置法の効果は、主に以下の3点です。

| 1.市町村の空き家に対する調査・情報収集が可能になる 2.市町村による空き家等対策計画の策定・協議会の設置が可能になる 3.特定空き家の指定及び助言・指導などが可能になる |

1、2については行政側に関係する内容です。

ただし、3については、空き家の持ち主も影響を受けるため、次の見出しで具体的に解説していきます。

空家等対策特別措置法により指定される特定空き家、管理不全空き家とは

空家等対策特別措置法には、管理状態の悪い空き家に対して、その度合いにより「管理不全空き家」または「特定空き家」に指定できる制度があります。

| ・管理不全空き家:適切な管理が行われておらず、放置が続くと特定空き家になる恐れがある空き家 ・特定空き家:放置が続くと周囲に危険を及ぼしたり衛生上有害になったり、景観を損なったりする恐れのある空き家 |

指定の順序は、まず管理不全空き家に指定され、行政が指導または勧告を行っても状況が改善されない場合に特定空き家に指定される流れです。管理不全空き家の段階で状況が改善すれば、指定は解除され、特定空き家に指定されることはありません。

では、管理不全空き家と特定空き家の具体的な指定基準について見ていきましょう。

管理不全空き家の指定基準

管理不全空き家の指定基準は、そのまま放置すると特定空き家の指定基準に該当する恐れがある状態です。

具体的な基準はガイドラインの別紙1~4に定められており、保安上の基準・衛生上の基準・景観悪化の基準、周囲の生活環境の保全に関する基準の4つの観点から総合的に判断されます。

画一的な基準ではないのでイメージしにくいかもしれませんが、気になる場合は各基準を読み、自分の空き家が該当する状態にないか確認しておきましょう。より具体的に知りたい場合は、自治体の空き家窓口に相談するのがよいでしょう。

特定空き家の指定基準

特定空き家の指定基準は、空家等対策特別措置法に定められた、下記の状態に該当する場合です。

| (イ)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 (ロ)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 (ハ)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 (ニ)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |

(空家等対策特別措置法 第二条第2項)

例えば、柱や壁が崩れかかっている場合や、いわゆるゴミ屋敷化して放火・犯罪の温床化の可能性がある場合、庭の草木が繁茂して害虫が発生している場合などが考えられます。

考えうるケースはいろいろありますが、周辺環境に対して「危険・有害」であるかが一番の判断基準となります。

具体的な指定基準は、管理不全空き家と同様にガイドラインの別紙1~4に定められており、保安上の基準・衛生上の基準・景観悪化の基準、周囲の生活環境の保全に関する基準の4つの観点から総合的に判断されます。

特定空き家、管理不全空き家に指定されるとどうなる?

空き家が特定空き家や管理不全空き家に認定されると、自治体は「助言・指導」から「行政代執行」まで段階的な行政措置を行うことができます。それぞれの具体的な内容について解説します。

助言・指導

助言・指導は、管理不全空き家と特定空き家の両方が対象です。対象となる物件の所有者に対して、書面や口頭で問題の改善を求められます。どの部分が問題視されているのかも通知されるため、必要に応じて対処するようにしましょう。

助言・指導に法的拘束力はなく、対応しなくても罰則はありません。ただし、自治体に対して、近隣住民からの物件に対するクレームが入っている可能性があるため、円満な近所付き合いのためにも、助言・指導の段階ですみやかに改善を進めることが大切です。

勧告

助言・指導を聞き入れずに放置を続けると、より厳しい措置である勧告が行われることになります。勧告も、助言・指導と同様に、管理不全空き家と特定空き家の両方が対象です。勧告は、空き家をそのまま放置すると大きな被害が出ると想定される場合に行われます。

なお、勧告が行われると、固定資産税などの軽減措置を受けられなくなるので注意しましょう。

この軽減措置は、小規模住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200平方メートル以下の部分)の場合、固定資産税を算出する際の評価額が6分の1、都市計画税を算出する際の評価額が3分の1まで減額され、一般住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200平方メートルを超える部分)の場合は、固定資産税を算出する際の評価額が3分の1、都市計画税を算出する際の評価額が3分の2まで減額されるというものです。

勧告による罰金などは設けられていませんが、軽減措置を利用できないことで、結果として金銭的な負担が増すことになります。助言・指導の段階で改善ができず、勧告に進んでしまった場合は、すみやかに問題の改善を目指さなければいけません。

なお、勧告ではいつまでに改善すべきか、期限が設けられます。その間に勧告に記載された対応をとり、勧告を出した責任者に対して報告をする必要があります。

固定資産税などの軽減措置について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

命令

命令は、特定空き家に対して行われる行政処分です。正当な理由なく勧告に従わなかった空き家の所有者に対して、自治体が命令を行います。正当な理由とは、「勧告で指定された内容が所有者の独断で対応できる範囲を超えており、別の権利者の許可がいる」といったケースが該当します。「改善のための資金が不足している」といった事情があったとしても、正当な理由とは認められません。

命令が出される前には、所有者に事前通知が行われます。事前通知に対して意見を述べたい場合は、意見書の提出や意見聴取の請求を行いましょう。また、命令が出された後も、不服申立てが可能です。ただし、意見が認められるとは限りません。自治体と話し合い、対応方法を検討してください。

命令が出されると、空き家にその旨の標識が設置されます。さらに、命令に違反した場合は、50万円以下の過料が科せられます。

行政代執行

行政代執行とは、必要があるにもかかわらず、正当な理由なく命令に従わなかった場合の措置です。特定空き家に対して行われるもので、自治体が物件の所有者に代わって、空き家の取り壊しなどを行います。

行政代執行が行われる場合は、事前に所有者に対して文書による戒告がなされます。所有者は、戒告に対して意見書を提出したり意見の聴取を請求したりすることが可能です。意見がない場合や、意見聴取などを経ても不当ではないと認められた場合は、再戒告を経て行政代執行がなされます。

ただし、今にも建物が倒壊しそうな空き家については、「緊急代執行」といって、命令などの事前手続きなしに行政代執行が可能になりました。

行政代執行に要した費用は、その後所有者に対して自治体から請求されるので注意しましょう。なお、所有者が不明であったり所在がわからなかったりする空き家は、事前公告を経て行政代執行の措置がとられます。この場合も、所有者が判明した時点で費用が徴収されます。

特定空き家や管理不全空き家に指定されないためには「空き家活用」がおすすめ!

特定空き家に指定されないためには、空き家を貸し出す「空き家活用」がおすすめです。特に、管理の手間やコストに悩んでいる方に検討してもらいたい方法です。

空き家の状態を悪化させないためには、定期的な換気や清掃が不可欠です。しかし、時間やコストが足りないと、十分な管理ができないこともありますよね。

そこで空き家活用を利用すれば、借り手が空き家を管理してくれますし、賃料も手に入ります。そして、賃料から固定資産税を支払うこともでき、空き家に関する問題が手間なく解決します。

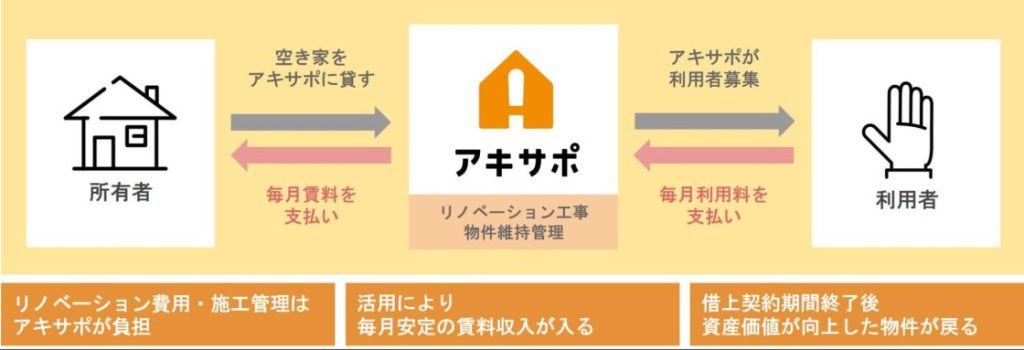

空き家活用を手軽に始めるなら、株式会社ジェクトワンが運営する空き家解決サービス「アキサポ」がおすすめです。リノベーション費用はアキサポが負担し、募集や管理などもアキサポが行います。

空き家は時間が経つほどに対応が難しくなります。空き家が少しでも気になったら、お気軽にアキサポにご相談ください。

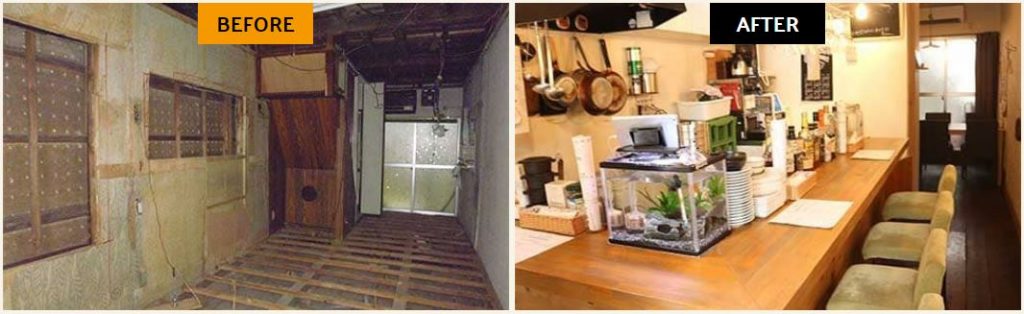

空き家活用の事例

ここでは、アキサポが手掛けた空き家活用の事例を3つ紹介します。

事例①:設備周りを一新し使い勝手の良い賃貸住宅へ

築47年の空き家をリノベーションした事例です。劣化した内装や設備を改修し、繁茂した草木の解消や破損したカーポートの撤去などを行い、使い勝手の良い賃貸住宅に生まれ変わりました。

事例の詳細はこちら

事例②:カフェバル

築年数は不明ですが、少なくとも昭和34年以前に建てられた3棟連なる木造長屋の活用事例です。

8坪の小さな住居スペースは築年数の増加に伴い老朽化が進んでいましたが、「近隣住民からの気軽に飲める場が欲しいという希望」と「カフェバルを創業したいという若者のニーズ」が見事にマッチしました。

事例の詳細はこちら

事例③:古民家を利用した宿泊施設

築115年の歴史ある京町家を後世に残すため、「古民家再生」をテーマに掲げてリノベーション~活用までを手掛けた事例です。

手を付けるうえで大切にしたのは、地域の「空き家対策」および文化・街並みの象徴である京町家の「保存・再生」2つの観点。

古民家ならではの伝統文化の本質を残しながら、さらに魅力を引き出すアイデアを随所に盛り込み、リノベーションを実施しました。

現在では1日1組限定のラグジュアリーな宿泊施設へと生まれ変わり、古民家の魅力を多くの人へ届けています。

事例の詳細はこちら

市町村独自の空き家条例を持つ自治体も

市町村によっては、空家等対策特別措置法以外に独自条例を持っている自治体もあります。

条例の内容は市町村によって異なりますが、法律だけでは解決できない具体的な内容を定めたケースが多いです。空き家を所有することになったら、まずは市町村の空き家担当に条例の有無を確認してみましょう。

また、独自に空き家をマッチングさせる仕組みを作っている自治体もあります。

例えば、東京都大田区では、区が窓口になって所有者と利用希望者のマッチングをサポートするサービスを行っています。

成功事例は、ゲストハウスやギャラリー、グループホームなど。積極的な利活用で、所有者・利用希望者双方にメリットを生み出しています。

特定空き家に補助金は利用できる?

特定空き家の問題を改善する際、自治体の補助金制度を利用できる可能性があります。

特定空き家に認定されると、自治体から改善が求められます。このときの費用は、原則として所有者が自己負担しなければいけません。費用負担をできるだけ減らしたい場合は、自治体による補助制度の中に利用できるものがないか探してみましょう。

自治体にとっても、老朽化した空き家は地域の安全や衛生環境、景観などを損なうおそれがあるハイリスクなものであるため、空き家問題を解決するために、補助制度を設けている自治体も少なくありません。

具体的な補助制度の内容は自治体によって異なりますが、管理不全空き家や特定空き家の状態改善には、空き家の解体・撤去に対する補助金が役立ちます。ただし、対象になる空き家に条件が設けられている場合が多いため、個別に確認が必要です。

空き家に利用できる補助金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

空き家に管理指導が入る前に「アキサポ」で活用を!

空家等対策特別措置法は、空き家の流通を促し、住民の生活環境に悪影響が及ぶことを防止するための法律です。

そもそも空き家は個人所有物のため、以前は行政も積極的な介入を避けていました。しかし、空き家の増加に伴い法的に介入せざるを得なくなったため、この法律が定められることとなりました。

とはいえ、個人からしたら空き家管理は簡単な問題ではありません。手間・時間・費用など、多くのリソースを必要とします。

私どもは、そんな方のために助力すべく「アキサポ」を創設しました。行政が不動産マッチングに介入できる部分は限度がありますが、アキサポならフルサポートが可能です。

「アキサポ」では、空き家の周辺調査から活用方法の提案、リノベーションまでを空き家所有者様のコストゼロ(※)で対応可能です。空き家を所有していて、その活用方法についてお困り事のある方は、まずはお気軽にお電話やお問い合わせフォームからアキサポにご連絡ください。

※建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます

空き家活用のご相談はこちら

空き家売却・マッチングのご相談はこちら

よくあるご質問

空家等対策特別措置法とは?

空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)とは、平成27年から施行された、増え続ける空き家に対する適切な対応を定めた法律です。

定めている内容は、空き家の定義、空き家所有者や市町村の責務、空き家の対応方法や特定空き家の指定手順などです。

空家等対策特別措置法が改正されたのはいつ?

令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。

空き家の適切な管理を強化するために改正され、「管理不全空き家等」の定義の新設により、市区町村が適切に管理されていない空き家を「管理不全空き家等」と認定し、その所有者に対して必要な措置を指導および勧告することができるようになりました。

空家等対策特別措置法の目的は?

空家等対策特別措置法の目的は、適切な管理が行われていない空き家やそれに附属する土地・工作物などに対し、適切な管理・活用を促進することです。

適切な管理が行われていない空き家は、防災・衛生・景観などの観点から、 住民の生活環境に悪影響が及ぶ可能性 があります。