公開日:2021.06.14 更新日:2023.10.03

【税額早見】空き家の固定資産税とは?計算方法と減免制度、対策を解説

空き家の固定資産税やその他税金は所有者にとって悩みの種です。継続的に発生するコストのため、早めに対策したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、税金は制度が複雑で、中には理解が難しい問題もあります。そこでこの記事では、空き家の税金を一覧表でわかりやすく解説。全体像を把握したあとに、詳しく解説していきます。

目次

空き家の固定資産税とは

固定資産税とは、建物や土地などを所有している場合に課される税金のことです。空き家も例外ではなく、所有者に対して毎年支払い義務が発生します。

空き家でよく固定資産税が取り上げられるのは、空き家を使っていないにも関わらず税負担だけを背負わなくてはいけないためです。固定資産税には減税制度が用意されていますが、固定資産税が年間10万円を超えることも珍しくなく、所有者にとって大きな負担になっています。

また、空き家にかかる税金はほかにも都市計画税や相続税、所得税があります。まずは空き家維持に必要な固定資産税を始めとした税金について見ていきましょう。

空き家にかかる税金の種類一覧

空き家にかかる税金は以下の4種類です。

| ・固定資産税:空き家とその土地について課される税金 ・都市計画税:市街化区域にある空き家とその土地について課される税金 ・相 続 税:空き家とその土地を相続する際に課される税金 ・所 得 税:空き家の売却時に課される税金 |

継続的に納める必要があるのは、固定資産税と都市計画税の2つです。相続税と所得税は、相続および売却時に一度だけ納めます。

1)固定資産税

固定資産税の対象となるのは、空き家とその敷地となる土地です。建物と土地は分けて課税され、それぞれに納税義務が発生し、年4回に分けてこれを納めます。

2)都市計画税

都市計画税とは、都市計画推進のために課される税金で、市街化区域にある建築物が対象になります。そのため、空き家が市街化区域にある場合、都市計画税の支払い義務が発生します。

3)相続税

相続税とは、土地・建物をはじめとする資産を相続する際に課される税金です。空き家を相続する場合、空き家とその土地についてそれぞれ課税されます。

4)所得税

所得税とは、所得を得た場合に課される税金です。空き家の場合は、空き家を売却したときの所得金額に対して課税されます。

空き家を放置すると固定資産税が6倍に?

通常、住宅とその敷地については固定資産税及び都市計画税を減額する特例措置が適用されています。しかし、「特定空き家」に指定されると、この特例措置が解除され、固定資産税最大6倍(※1)、都市計画税が最大3倍(※2)になる可能性があります。

ここでは、そもそも特定空き家とは何か、なぜ特定空き家に指定されるのか、指定された場合いつから固定資産税・都市計画税が上がるのかを解説します。

| ※1:固定資産税の小規模住宅用地制度で固定資産税が1/6になっていた場合 ※2:都市計画税の小規模住宅用地制度で都市計画税が1/3になっていた場合 |

特定空き家とは?指定されると減免条件が適用されない

特定空き家とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて指定される「特に問題のある空き家」のことです。具体的な定義は下記のとおりです。

特定空き家の条件(下記のいずれかに該当する場合)

| 1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態 3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが 不適切である状態 にある空家等をいう。 |

(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)

特定空き家は、空き家そのものだけでなく、周囲にも悪影響を及ぼす危険性があります。そのため、厳しく指導を行い、早急な対応を促す必要があります。固定資産税・都市計画税の特例措置が解除されるのも、この対応の一環です。

特定空き家に指定される条件

特定空き家は突然指定されるわけではありません。

特定空き家でない空き家であれば、空き家に問題がある場合、行政から管理依頼連絡が来ても対応すれば完結します。

特定空き家に指定されるのは、問題に一向に対応しない場合や周辺に実害が及ぶ可能性のある緊急性の高い場合などです。

これらの条件に該当した場合、下記の流れで指定されます。

| 1.行政による現地調査 2.立ち入り調査 3.対応方策の検討 (※) 4.特定空き家指定の判断(国交省のガイドラインにより判断) 5.特定空き家の指定 |

※:特定空き家に指定せず、管理依頼のみで対応するケースが多い

特定空き家に指定された場合、いつから固定資産税が上がるか?

特定空き家に指定された場合、固定資産税及び都市計画税の特例措置が解除されるのは、特定空き家に指定された翌年からです。

特定空き家の指定は、その問題を解決することで指定が解除される可能性があります。指定された理由は物件ごとに異なるため、特定空き家に指定された場合は早めに行政に連絡して必要な対処を行いましょう。

住宅用地の特例とは?

住宅用地の特例とは、住宅の敷地に課せられる税金を一定割合減じる制度です。

通常、土地の固定資産税は「固定資産税額=課税標準(※)×1.4%」で算出されますが、

以下の減税制度が用意されているため、実際に支払う額は算出額よりも少なくなります。

| ・小規模住宅用地特例:住宅用地の200㎡以下まで土地の固定資産税額を1/6に減じる ・一般住宅用地特例 :住宅用地の200㎡を超える部分の固定資産税を1/3に減じる |

※固定資産税の評価額とイコールの額。評価額は「固定資産税の納税通知書」で確認できる

【税金一覧 / 計算方法】空き家にかかる税金と計算方法

| 税金の種類 | 標準税率 | 小規模住宅用地 | 一般住宅用地 | 特定空き家 |

|---|---|---|---|---|

| 固定資産税 | 課税標準×1.4% | 土地の固定資産額×1/6(住宅用地で1戸につき200㎡部分まで) | 土地の固定資産額×1/3(住宅用地で200㎡を超える部分) | 特定空家に指定され、なおかつ勧告を受けた場合、小規模住宅用地及び一般住宅用地の特例の対象から除外される |

| 都市計画税(空き家が市街化区域にある場合) | 課税標準×0.3%(※1) | 土地の都市計画税額×1/3(住宅用地で1戸につき200㎡部分まで) | 土地の都市計画税額×2/3(住宅用地で200㎡を超える部分) | 特定空家に指定され、なおかつ勧告を受けた場合、小規模住宅用地及び一般住宅用地の特例の対象から除外される |

| 相続税(※2) | 【建物】固定資産税評価額×1.0(固定資産税評価額と同額) 【土地】路線価方式:路線価×土地面積 倍率方式:固定資産税評価額×設定倍率 | なし ただし、相続開始時に空き家でない場合は、小規模住宅用地の対象となり、土地の330㎡までの部分について、相続税評価額を最大80%減額可能) | – | – |

| 所得税 | 課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 (相続または遺贈により取得した空き家及びその土地を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却した場合、一定の要件に該当すれば、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除可能) | – | – | – |

空き家に課税される税金は、主に上記4種類です。維持管理していく間は固定資産額と都市計画税の2種類がかかり、相続が発生した場合は相続税が、売却した場合には所得税がかかります。

また、それぞれの税制には特例制度が存在します。小規模住宅用地や一般住宅用地などに該当する場合、税率の軽減を受けられること、そして、特定空き家に指定されると対象から除外される場合があることを覚えておきましょう。

※1:税率上限0.3%。0.3%未満の自治体もあり

※2:相続税の基本的な算出方法のみ記載。実際の相続の際には各種控除あり

1)固定資産税 / 計算方法・減免条件

空き家の固定資産税は以下の式で計算されます。以下の式は建物・土地共通です。

| ・固定資産税額=課税標準×1.4% |

ここでいう課税標準とは、固定資産税の評価額とイコールの額です。固定資産税の評価額は、市区町村から毎年送られてくる「固定資産税の納税通知書」で確認できます。

また、建物の評価額は年が経つほど減額されていきます。具体的には「再建築価格」×「経年減点補正率」で計算されます。

また、固定資産税には減額制度が用意されており、土地については「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」という2種類の制度が適用されます。

固定資産税の住宅用地の特例措置

| ・小規模住宅用地制度:住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分について、土地の固定資産額×1/6 ・一般住宅用地制度:住宅用地で住宅1戸につき200㎡を超える部分、土地の固定資産額×1/6 |

2)都市計画税 / 計算方法・減免条件

空き家の都市計画税は以下の式で計算されます。以下の式は建物・土地共通です。

| ・都市計画税 = 課税標準×0.3%(※) ※都市計画税率は上限が0.3%であり、0.3%未満の自治体もあります |

建物の課税標準は固定資産税の評価額とイコールになります。評価額は固定資産税と同じ数値が用いられるため、経年減点補正率の影響は都市計画税にも及びます。

また、土地については以下の減税措置が用意されています。

都市計画税の住宅用地の特例措置

| ・住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分:価格×1/3 ・200㎡を超える部分:価格×2/3 |

3)相続税 / 計算方法・減免条件

空き家に関する相続税の計算式は以下のとおりです。

| ・建物:固定資産税評価額×1.0(固定資産税評価額と同額) ・土地(路線価方式):路線価×土地面積 ・土地(倍率方式):固定資産税評価額×設定倍率 |

また、相続税の減税制度として、相続開始時に空き家でない場合、小規模住宅用地の対象となり、土地の330㎡までの部分について、相続税評価額を最大80%減額可能です。

4)所得税 / 計算方法・減免条件

空き家に関する所得税の計算式は以下のとおりです。

| ・課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |

ただし、相続または遺贈により取得した空き家及びその土地を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却した場合は、一定の要件に該当すれば、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除可能です。

空き家の固定資産税は誰がいつ払う?

ここからは、空き家の固定資産税に関する疑問に「Q&A」形式で答えていきます。

まず、固定資産税の納税義務者と納税時期についてです。ここでは、空き家を相続した場合の対応と、固定資産税を払わなかった場合のケーススタディについても解説します。

1月1日現在で空き家を所有している人が払う

固定資産税は、毎年基準日(1月1日)の所有者が翌年度の納税義務者となります。例えば、令和3年1月1日に所有していた場合は、令和3年度の納税義務者となります。

この「所有者」とは、登記簿謄本上の所有者のことです。仮に12月28日に売却をしていたとしても、登記簿上の所有者が変わっていない場合は、売主が納税義務者となります。

また、固定資産税を払うタイミングは、4月、7月、12月、2月の年4回です。

空き家を相続した場合は相続人が払う

空き家の所有者が納税前に死亡し相続が発生した場合は、相続人が納税義務者となります。

また、相続人が複数いる場合は、法定相続人(民法で定められた相続人)が法定相続割合(民法で規定される遺産を相続する割合)に応じて納税することになります。

遺産分割協議(遺産相続の割合などを相談すること)を行い、相続者が決まっている場合は、決まった相続者が納税義務者となります。遺産分割協議が終了していない場合は、法定相続割合に応じて法定相続人が納税義務を負います。

例)相続人が複数いる場合

4人家族(父・母・長男・次男)において、父が死亡・必要納税額10万円の場合

・法定相続人及び法定相続割合

母(父の妻):二分の一(50,000円)

長男:四分の一(25,000円)

次男:四分の一(25,000円)

なお、相続が終了して所有者が1人になった場合は、新たな所有者が納税義務者となります。

空き家の固定資産税を払わないと督促状が届く

空き家の固定資産税を納期限までに納めなかった場合、支払いを催促する旨の督促状が届きます。改めて納期限が記されているため、忘れずに納めましょう。納期限を過ぎてしまうと、延滞税が加算されます。

延滞税の割合(令和3年1月1日以後)

| ・納期限の翌日から2月を経過するまで 年7.3%か、延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方。 ・納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以降 年14.6%か、延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い方。 |

延滞税特例基準割合の詳細についてはこちらをご覧ください。

延滞税の割合(国税庁)

督促に従わず固定資産税を納めなかった場合

督促状に従わず固定資産税を納めないでいると、保有財産から徴税される流れとなります。

地方税法に基づき、督促状を送付してから10日が経過しても納付が無い場合は、差し押さえをすることができると規定されている、実効性を持った制度になっています。

差し押さえの対象となる財産は、差し押さえ時に滞納者が保有している金銭的価値を有するもので、一般的には下記の3種類です。

| ・動産 :現金や貴金属類、物品、有価証券など ・不動産:土地・建物など ・債権 :金銭に替えられる債権 |

空き家を所有している人が取り組むべきこと

特定空き家に指定されないためには、特別な対策が必要なわけではなく、空き家を健全な状態に保っていれば問題ありません。しかし、それが難しいというのもまた事実です。

では、現実的な対策を行うにはどうすれば良いのでしょう?

空き家を放置するデメリットを振り返りつつ、具体的な対策を見ていきましょう。

空き家を放置することのデメリット

空き家を放置するデメリットは、じつはかなり大きなものです。

劣化・損傷や特定空き家の指定だけなら自分の問題だけで済みますが、放置が進むと周囲に悪影響を及ぼしたり、さらには実害を与える可能性もあります。

周囲に実害を与える例として、特に避けたいのが火災や犯罪の温床にされることです。

空き家に放火された場合は住民がいないためすぐに対応できませんし、空き家を泥棒の潜伏場所に利用される可能性もあります。また、草木の繁茂によりスズメバチやケムシが発生する可能性もあります。

これらの問題が発生すると、損害賠償の支払いが必要になったり、社会的な責任を負ったりする可能性が出てきます。それだけに、空き家の管理は日常的に行う必要があるのです。

特定空き家に指定されないための対策

特定空き家に指定されないために行うべきことを解説します。

空き家の管理では、日頃からの維持管理が何より重要です。特にこまめな換気は、湿気やホコリ蓄積の回避やカビや虫などの発生抑制に効果的です。

しかし、時間が無い・空き家が遠いといった理由で管理が難しい場合もあると思います。

そんなときには、空き家を貸し出す「空き家活用」という方法もあります。

この方法は、空き家を専門に取り扱う「空き家活用サービス」を活用すると、手軽に取り組めます。

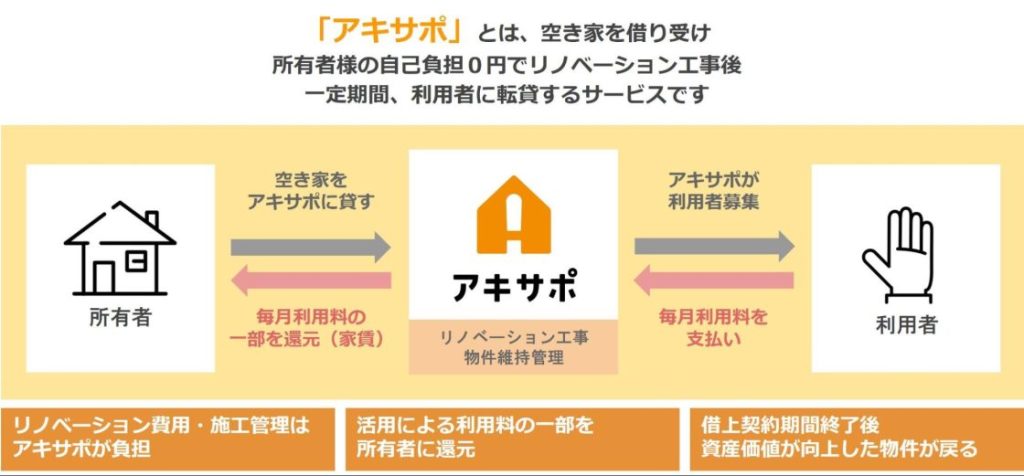

特にオススメなのが「アキサポ」です。リノベーション費用をアキサポが全額負担するため、初期費用0円から始められますし、契約が成立した場合は、賃料の一部をオーナー様に還元させていただくため、継続収入にも繋がります。

相談は誰でも気軽にしていただけます。少しでも悩みがある場合は、ぜひ一度相談してみてください。

空き家の活用事例

アキサポは、これまでに多くの空き家活用を手掛け、空き家問題を解決してきました。例えば、老朽化したアパートの水回りをリノベーションして借り手が付く物件にしたり、古民家を宿泊施設にしたり、築46年の空き家を地域コミュニケーションの場となるシェアカフェに生まれ変わらせた例もあります。

空き家は一見、需要が無い建物に思われがちですが、建物と立地の特徴を調べれば思いがけない需要が潜んでいることがあります。「自分の空き家は活用できない」と決めつけず、活用の道を調べてみることも、空き家問題の一つの解決策です。

空き家の固定資産税に関するQ&A

ここからは、空き家の固定資産税に関してよくある5つの質問を詳しく解説します。

| (Q1)空き家を相続した場合はどうすればいい? (Q2)空き家の固定資産税が減税される条件は? (Q3)空き家の固定資産税減税が除外される条件は? (Q4)空き家を更地にしたら減税が除外される? (Q5)空き家の定義とは? |

(Q1) 空き家を相続した場合はどうすればいい?

空き家を相続したら、空き家にかかる費用の現状を把握するのが先決です。特に「固定資産税」と「維持管理費」を優先的に確認しましょう。

空き家を放置していると、固定資産税以外にも、家の劣化や草木の繁茂により維持管理費が膨らんでしまう危険性もあります。

放置してしまうと周辺環境の悪化に繋がる恐れもあるため、早めに対応を決めて余計な出費を予防しましょう。

まずは、空き家を相続したらすぐやるべき、「固定資産税」と「維持管理費」の確認方法について解説します。

まずは固定資産税を確認|評価額と納税額

納めるべき固定資産税額は、土地・建物の価値を反映した「評価額」を基に算出されます。

「評価額=固定資産税額」ではないため注意しましょう。

固定資産税を管理しているのは、建物が建っている土地の属する市区町村です。税務課の固定資産税担当部署で詳細を確認できます。

税務課が管理している書類は主に下記の4つです。

| ・固定資産税課税台帳 土地・建物などに対して課税した固定資産税の情報を台帳化しているもの。固定資産税評価額 ・固定資産税課税標準額・所有者・土地の地目や地番、建物の構造や床面積などが確認できる。 ・固定資産評価証明 固定資産税課税台帳に記載されている事項を、証明書の形で発行する書類。 ・固定資産税の納税通知書土地 ・建物の所有者へ発行される、納税者の氏名、税額、納期、納付場所など、納税に必要な事項が記載された書類。毎年5~6月ごろに市区町村から送付される。再発行不可。 ・固定資産税の課税明細書 納税通知書と同封で送られてくる、固定資産の課税状況が記載された書類。再発行不可。 |

固定資産の評価額(納税額の基になる数値)は、固定資産税課税台帳、固定資産税評価証明または課税明細書で確認できます。

実際に納税すべき額は、固定資産税の納税通知書で確認できます。

なお、課税台帳の閲覧・評価証明の取得ができる人は、基本的に固定資産税の納税義務者(所有者)、または同居の親族が閲覧・取得可能です。納税義務者(所有者)からの委任状がある場合は、第三者でも閲覧・取得が可能になります。

年間維持管理費の概算も出しておく

空き家の維持管理で必要な項目は主に下記の4つです。

| ・建物内の状況確認・清掃・換気・郵便物の確認・草木の管理 |

このほかに、管理状況が悪いと近隣からのクレーム対応が発生することもあります。

これらを業者に発注する場合は、「空き家管理代行サービス」を利用することになります。

上記1~3の維持管理を月1~4回ほど実施するプランを、月額5,000円前後から提供しています。草木の管理は別途見積り対応となるケースがほとんどです。

月5,000円で1年依頼すると、60,000円。ここに年3~4回の草木管理費用が加わるため、かなり金額がかさみます。地域によっては固定資産税より高くなる可能性もあります。

費用負担が大きい場合は利活用の方法を探そう

固定資産税と維持管理費を毎年払い続けるのはかなりの負担。仮に固定資産税が10万円・維持管理費が15万円だとすると、年合計は25万円にもなります。

そのため、空き家は早めに売却するか、利活用による事業化の道を探すのが得策です。特に利活用は毎月収益が入ってくるためおすすめです。

例えば、事業者とマッチングをして空き家を貸し出す方法があります。毎月賃料が入ってきますし、土地建物の維持管理もしてもらえるため、一石二鳥です。

アキサポでは、そんな悩みを解決するために、空き家所有者の自己負担0円で借り手とマッチングするサービスを行っています。

利活用の第一歩は、まず相談してみることです。放置すれば負の遺産ですが、活用すれば資産へと変わります。空き家による資産形成をぜひ相談してみてくださいね。

先にアキサポのサービスを知りたい方はこちら

また、空き家の利活用例はこちらの記事で紹介しています。

管理・活用のポイントも紹介しているのでぜひご覧ください。

(Q2)空き家の固定資産税が減税される条件は?

空き家に関する土地の固定資産税は「住宅用地の課税標準の特例」が適用になる場合に減額されます。

この特例は、住宅用地として使用されている土地の固定資産税を減額する制度で、200平方メートル以下の「小規模住宅用地」と、それ以外の「一般住宅用地」に分けられます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地は、小規模住宅用地の特例が適用されるため、固定資産税の評価額が6分の1になります。

土地全体の面積が200平方メートル以上の場合でも、200平方メートル分までは小規模住宅用地の特例が適用されます。

例えば、350平方メートルの土地がある場合、200平方メートルまでが小規模住宅用地、残りの150平方メートルは一般住宅用地が適用されます。

一般住宅用地

200平方メートルを超える住宅用地は、一般住宅用地の特例が適用されるため、固定資産税の評価額が3分の1になります。

適用範囲は、その住宅用地すべてですが、住宅の床面積の10倍が上限面積となります。

また、店舗や事務所を兼ねている「併用住宅」の場合は、建物における住宅部分の占める割合で適用条件が変わります。

| ・住宅部分が2分の1以上 一般住宅用地の特例が適用される ・住宅部分が4分の1以上2分の1未満 用地面積に住宅用地の率「0.5」を乗じた面積に対して一般住宅用地の特例が適用される。 |

(Q3)空き家の固定資産税の減税が除外される条件は?

小規模住宅用地と一般住宅用地の特例は適用条件に該当しなくなった場合除外されてしまいます。

除外される要因の一つは、住宅用地でなくなってしまう「空き家を取り壊して更地にした場合」です。

もう一つの要因は、安全上・衛生上などの問題があると認定された「特定空き家に認定された場合」です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

空き家を取り壊して更地にした場合

固定資産税を減額する特例は住宅用地の負担を軽減する趣旨の制度です。そのため、住宅を取り壊して住宅用地でなくなると特例も除外されてしまいます。小規模住宅用地・一般住宅用地どちらの場合も除外されます。

適用が除外されるタイミングは、評価が更新される1月1日で、翌年度から特例を除外した額が課税されます。

例)

| ・令和3年2月1日に住宅を取り壊した場合 令和4年1月1日に評価が更新され、特例除外となり、令和4年度分から特例を除外した額が課税される。 ・令和2年12月1日に住宅を取り壊した場合 令和3年1月1日に評価が更新され、特例除外となり、令和3年度分から特例を除外した額が課税される。 |

特定空き家に認定された場合

特定空き家に認定されて「勧告」を受けた場合、住宅用地の特例から除外されます。

空き家を管理する法律の中には、安全上・衛生上などに特に問題があると認められた空き家を「特定空き家」に認定し、所有者に対して強力な措置を講じることができる制度があります。

特定空き家に対する措置は、助言・指導、勧告、命令、行政代執行の4段階があり、助言・指導で改善されない場合に勧告の措置が行われます。

なお、特定空き家の条件は下記の4つのうちどれかに該当する場合で、自治体における認定手続きを経て認定されます。

| ・倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある ・著しく衛生上有害となる恐れがある ・著しく景観を損なっている ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切 |

特定空き家は突然認定されるわけではなく、繰り返し管理をお願いする通知を送っても対応されない場合や緊急性が高い場合などに認定されます。

なお、認定された後に必要な措置を行い、現状を改善した場合は特定空き家の認定が解除されます。

(Q4)空き家を更地にしたら減税が除外される?

空き家の敷地に適用される「小規模住宅用地の特例」と「一般住宅用地の特例」は、その土地が住宅用地である場合にのみ適用されます。更地の状態では住宅用地とみなされないため、これらの減税制度の対象にはなりません。

ただし、土地を更地にしたらすぐさま減税制度が解除されるわけではありません。固定資産税は1月1日時点の現況で課税されるため、空き家を取り壊した次の1月1日時点で更地になっている場合、その年から減税制度の対象外となります。

(Q5)空き家の定義とは?

空き家の定義は、空き家に関する定義や手続きを定めた法律である「空家等対策の推進に関する特別措置法」にて、以下のように定められています。

第二条

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC1000000127

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

つまり、誰も住んでいないまたは使われていない状態が通常である建築物と、それに附属する塀や柵、門などで、国や県、市町村などが管理しているもの以外ということです。

このとき重要なのは、「空き家が使われていないこと」と、「使われていない状態は通常である」という2点です。例えば、居住者がおらず長期間放置されていれば空き家に該当しますが、居住者が一時的に不在にしている場合は空き家に該当しないことがほとんどです。

空き家の固定資産税対策は早いほど有効

空き家の固定資産税は、相続から時間が経つほどに費用面の負担が増えていきます。さらに維持管理費の負担も比例して増えるため、固定資産税対策は早く行うに越したことはありません。

また、空き家を放置した場合、空き家が原因で周辺に危害を与えてしまう可能性もあります。その場合、所有者がその責任を負うことになり、場合によっては高額な損害賠償を請求される可能性もあります。

そのため、空き家を相続した、もしくは相続の予定がある場合は、早期に売却するか収益化することが重要です。

アキサポなら自己負担0円で空き家の収益化を提案できます

空き家の固定資産税対策は早期対策が得策。固定資産税は保有しているだけで毎年かかりますし、維持管理費や安全上・衛生上のリスクも増えてしまいます。

しかし、空き家を利活用するにしても、何から始めるべきか考えるだけでも難しいですよね。

そんな方にこそアキサポがおすすめです。

アキサポなら所有者の自己負担0円で借り手とマッチングできるため、下準備無しで始められます。

また、アキサポは空き家を専門にしている空き家の専門家集団です。多くの空き家を見てきたからこそ提案できる、最適なプランをご提案します。

マッチングが成立した場合、毎月の賃料の一部をお支払いします。

空き家の固定資産税が気がかりでしたら、費用がかさむ前にぜひ一度ご相談ください。

にまるっとご相談!

にまるっとご相談!