公開日:2022.02.16 更新日:2023.10.02

空き家で民泊をはじめよう!法律や活用のメリット・デメリット、注意点を解説

2019年の外国人旅行者受入数で日本は過去最高の3,188万人を記録するなど、世界的に見ても有数の観光地として人気を博しています。

そんな旅行に欠かせない場所といえば「宿泊施設」ですが、日本に訪れる外国人旅行者から特に人気を集めているのが「民泊」です。

2018年の調査では、国内の民泊施設(特区民泊に基づいた施設)利用者のうち、実に8割以上が海外からの旅行者であると判明しており、民泊需要がいかに大きなものであるかが分かります。

こうした背景から、空き家を所有する方にとっても民泊経営は有効な空き家活用の選択肢として注目されています。

そこで今回は、「空き家×民泊」をテーマに、民泊の基礎知識と法律との関わり、空き家所有者視点での民泊活用のメリット・デメリット、民泊経営の注意点・ポイントなどを分かりやすく解説します。

空き家を所有していて民泊に興味をお持ちの方に役立つ情報を一気にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

空き家を民泊施設として活用するメリット・デメリット

ここでは、空き家を用いた民泊運営について、空き家オーナー視点でのメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。

空き家を民泊施設として活用するメリット・デメリット

空き家を民泊として活用する主なメリットは次の4つです。

| ・空き家を活用して収入を得られる ・少ない初期費用で始められる ・空き家の管理・維持に役立つ ・世界中の人達と交流できる |

メリット①:空き家を活用して収入を得られる

空き家は立派な資産のひとつですが、所有しているだけでは収入につながりません。

ですが空き家を民泊として活用すれば、利用者から「料金」という形で収入を得ることができます。

そもそも空き家というのは、所有しているだけで固定資産税や都市計画税などの税金がかかるだけでなく、適切な維持のために修繕費用や管理費用などさまざまな費用が発生する性質を持っています。

民泊を運営すれば、こうした空き家の維持・管理に必要な費用をねん出できるため、民泊運営がうまくいけば、活用せずに放置している時より金銭的な負担を大幅に軽減できるでしょう。

メリット②:少ない初期費用で始められる

空き家を用いて民泊運営を行う際の大きな強みは、「民泊に使う物件を調達する必要がない」ところです。

民泊の運営には当然住居または施設が必要となりますが、物件を持っていない場合は当然ながら新たに取得しなければなりません。

一方、空き家を所有している場合は、民泊運営を始めるにあたっての物件購入費用が不要であるため、初期費用を大きく抑えることが可能です。

メリット③:空き家の管理・維持に役立つ

使われていない空き家は老朽化が進みやすく、周辺環境に悪影響を及ぼしたり、特定空家に指定されたりするリスクが高いため、空き家を所有しているなら適切な維持・管理は必須です。

とはいえ、空き家を適切に維持するには、定期的に足を運んで建物・設備のチェックや清掃などを行う必要があるため、わざわざ空き家を維持するためだけに手間や時間、お金をかけるのはもったいないと感じる方もいるでしょう。

ですが民泊を運営すれば、運営に必要な設備のチェックや清掃などのために足を運ぶため、空き家の維持・管理も並行して進めることが可能です。

また、民泊では実際に宿泊客が空き家を利用することから、空き家の維持・管理を目的としたチェックだけでは気づきにくい建物・設備の異常に気づきやすいのも大きなメリットでしょう。

メリット④:世界中の人達と交流できる

2018年に施行された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の実態を知るべく観光庁が実施した調査(2018年6月15日から7月31日が対象)において、国内における民泊利用者の割合は「国内在住者:16.6%」「海外からの旅行者:83.4%」であると判明しました。

つまり民泊を利用する人の8割以上は海外からの旅行者が占めていることを表しており、民泊は特に外国人から高い人気を集めているのが分かります。

そのため、民泊の運営者である空き家オーナーは、民泊を利用する世界各国の人たちと手軽に異文化交流しやすいメリットがあります。

空き家オーナー視点での民泊活用のデメリット

では次に、空き家を民泊として活用する主なデメリットを3つご紹介します。

| ・利用者によるトラブルのリスク ・住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて運営する場合は、営業日数の制限がある ・海外旅行者の利用が多い |

デメリット①:利用者によるトラブルのリスク

民泊に限った話ではありませんが、宿泊を提供する類のサービスでは以下のような利用者によるトラブルのリスクがあります。

| ・設備が破損していた ・大量のごみが散乱していた ・利用客が騒いで近隣に迷惑がかかる ・チェックインやチェックアウトの時間を守らない ・備え付けの備品がなくなっていた |

こうした利用客によるトラブルを防ぐには、事前にルールやマナーの周知を徹底するとともに、利用者をある程度選定することも大切です。

多くの民泊マッチングサイトでは、運営者だけでなく利用者も評価の対象となるため、評価の低い利用者が予約してきた場合はキャンセルするなど、リスクマネジメントに努めましょう。

デメリット②:住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて運営する場合は、営業日数の制限がある

前述のとおり、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて民泊を運営する場合は、最大でも年間180日間までしか営業が認められていません。

つまり、民泊として営業できるのは1年の半分程度となるため、稼働率が低いと結果的に運営コストと売上の採算が合わなくなる可能性もあります。

「上限180日間」という制限の中でも効果的に空き家を活用するには、「集客に力を入れて稼働率をなるべく高める」「集客が見込める繁忙期に民泊で稼ぐ」「民泊を営業していない期間は他の方法で空き家を活用する」といった対策を立てながら民泊を運営することが大切です。

デメリット③:海外旅行者の利用が多い

民泊の利用者の大半は海外からの旅行者であるのはすでにお伝えしましたが、この特徴はメリットだけでなくデメリットにも大きく関係しています。

特に大きなリスクとなるのが「文化の違い」です。

「日本では当たり前が、海外でも当たり前」とは限らないため、文化の違いというのは想像以上にさまざまな場面で影響を及ぼします。

民泊の場合を例に挙げると、「家電製品や設備の操作方法が違う」「室内は土足禁止の概念がない」「ごみを分別する文化がない」など、文化の違いによって起こりうるトラブルは枚挙にいとまがありません。

こうしたリスクを考慮すると、海外からの旅行者にも理解できるよう複数の言語で施設・設備の利用方法やルールについて周知する、最低限のコミュニケーションが取れる利用客のみ受け付けるなど、運営者側も工夫を凝らす必要があるでしょう。

また、海外旅行者の利用が多いという特徴は文化の違いだけでなく、収益そのものにも大きく関係しています。

民泊の収益の大半は海外旅行者であることを考えると、景気や情勢などの影響を受けて海外からの旅行者自体が減ると、宿泊希望者も減少してしまう可能性は高くなります。

収益が変動する可能性を踏まえた場合、初期投資や運営コストをかけ過ぎるのはリスキーですから、ある程度の余裕をもって資金計画を立てることも大切なポイントです。

空き家を民泊施設にするための条件・方法

ここでは、空き家を民泊施設にするための条件と方法をそれぞれ順にご紹介します。

空き家を民泊施設にするための条件

空き家を民泊施設にするためには以下2つの条件をクリアする必要があります。

条件①:設備に関する要件を満たすこと

条件②:居住の要件を満たすこと

条件①:設備に関する要件を満たす

空き家で民泊を実施するためには、以下4つの設備を設けている必要があります。

| 1.台所 2.浴室 3.便所 4.洗面設備 |

これら4つの設備は1棟の建物内に設置されている必要はなく、複数の建物に設置されている場合でもそれぞれが使用可能な状態であれば届け出ることが可能です。

条件②:居住の要件を満たす

「居住の要件」とは、以下3つのうちいずれかを満たしている家屋であることを意味します。

| 1.現に人の生活の本拠として使用されている家屋:現に特定の者の生活が継続的に営まれている家屋 2.入居者の募集が行われている家屋:居住用住宅として入居者を募集している家屋 3.随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋:生活の本拠地として使用されていなくても、所有者などによって随時時居住利用されている家屋(セカンドハウスや別荘、別宅など) |

空き家で民泊を行う方法

空き家で民泊を実施するには、以下3つの法律に基づいて行う方法があります。

| ①:住宅宿泊事業法に基づいて行う ②:国家戦略特別区域法に基づいて行う ③:旅館業法に基づいて行う |

方法①:住宅宿泊事業法に基づいて行う

別名「民泊新法」とも呼ばれる「住宅宿泊事業法」は、急速に増加する民泊へのニーズに対応するとともに、一定のルールを定めて健全な民泊サービスの普及を図ることを目的として2018年6月に施行された法律です。

住宅宿泊事業法に基づいた場合、年間提供日数が180日を上限として民泊を実施できます。

なお、住宅宿泊事業法に則り、住宅宿泊事業を実施する者に対して以下の要件や義務付けを定めています。

都道府県知事等への届出が必要

家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛星確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付けなど)を義務付け

家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、上記措置(標識の掲示は除く)を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け

都道府県知事等は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施

方法②:国家戦略特別区域法に基づいて行う

国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例である通称「特区民泊」は、特定のエリアにおいて旅館業法の適用が除外される、という取り組みです。

この国家戦略特別区域法に基づいて民泊を実施するための要件には以下のようなものがあります。

| 1.外国人旅客の滞在に適した施設であること 2.施設を賃貸借契約に基づき一定期間以上(3日~10日)使用させること 3.施設の所在地が国家戦略特別区域にあること 4.施設の各居室が特定の条件を満たしていること(1居室の床面積は原則25㎡以上、出入口及び窓は鍵をかけることができるものである、台所・浴室・便所及び洗面設備を有すること、など) 5.施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること 6.施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報 7.提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること 8.当該事業の一部が旅館業法第2条第1項に規定する「旅館業」に該当するものであること 9.近隣住民との調整や滞在者名簿の備付け |

方法③:旅館業法に基づいて行う

「旅館業法」では、旅館業の種別が複数に分かれていますが、民泊は「簡易宿所営業(宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(ペンション、ユースホステルなど))」に分類されます。

この簡易宿主を営業するためには、旅館業法に基づく営業許可を得なければならないと定められており、要件としては以下のようなものが挙げられます。

| 1.氏名、住所、職業等を記載した宿泊者名簿を備えること 2.延床面積33㎡以上 3.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること 4.当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること 5.都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市または特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること |

また、自治体によっては「玄関帳場(フロント)又はこれに類する設備を設けること」を条例で基準化しているケースがあるため事前に確認しておきましょう。

空き家を民泊施設にする手順

前述のとおり、民泊を実施する方法は複数存在していますが、ここでは「住宅宿泊事業法に基づいて民泊をはじめる際の手順」を4つのステップに分けてご紹介します。

手順①:各都道府県の担当窓口に届出をする

住宅宿泊事業を営もうとする者は「住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入した上で、必要な添付書類と合わせて住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要がある」と定められていますので、まずは必要書類を用意しましょう。

【届出の際の添付書類(個人の場合)】

| 1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 2.未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 3.欠格事由に該当しないことを誓約する書面 4.住宅の登記事項証明書 5.住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 6.「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 7.住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) 8.賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 9.転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 10.区分所有の建物の場合、規約の写し 11.規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 12.委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し |

添付書類を用意したら、「届出書」に必要事項を記入した上で、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出を行いましょう。

手順②:民泊運営代行業者と契約をする

民泊を実施するにあたり、空き家所有者の方が清掃から運営まですべて1人で対応するのは簡単ではありません。

ですが、民泊運営代行サービスを利用すれば、手間がかかる民泊運営を委託することが可能です。

民泊運営代行サービスには、「清掃代行」「サイト運営代行」など、一部の業務のみを委託してくれるものもありますが、一括して委託したい方は「完全代行」を利用すると良いでしょう。

提供事業者ごとに「多言語対応可能」「インテリアコーディネートあり」など、特徴や強みが異なりますので、ご自身の希望と予算に合わせて相性の良いサービスを選ぶことが大切です。

手順③:民泊運営のための準備をする

民泊では宿泊サービスを提供するため、実際に運営を開始するためにはさまざまな準備が必要です。

【民泊をはじめるための準備の一例】

| ・歯ブラシやシャンプー、ボディソープなどのアメニティを用意する ・冷蔵庫や電子レンジなどの架電を用意する ・寝具や家具をそろえる ・ネット環境を整える |

一般的なホテルや旅館では上記のような設備が整っていることからも分かるとおり、宿泊者の目線で「宿泊する際にあるとうれしい設備・環境」を整えましょう。

また、外国人の利用も想定されますので、多言語の宿泊マニュアルやガイドブックも用意しておくことをおすすめします。

手順④:民泊仲介サイトに登録をする

民泊を運営できる状態になってもお客様が来ない限りは売上をあげることはできません。

数ある宿泊施設の中から自分が運営する民泊を選んでもらうためには、「集客」に力を入れる必要があります。

そこでおすすめなのが「民泊仲介サイト」です。

民泊仲介サイトとは、インターネット上で「宿泊施設と宿泊希望者をマッチングさせる機能を持つサイト」のことで、民泊利用者の多くが民泊仲介サイトで宿泊先を探すため、運営を始める際には登録しておくと良いでしょう。

もちろんマッチングが成功すると仲介手数料が発生しますが、そもそもお客様が来なければ売り上げはゼロですから、しっかり集客するために早い段階で検討することをおすすめします。

空き家や古くなった家を有効活用するために

空き家はもちろん古くなった家は、適切に維持・管理していないと老朽化が進んで周辺環境へ悪影響を及ぼしたり、犯罪の温床になったりと、あらゆるリスクを高めてしまいます。

また、住宅は所有しているだけで固定資産税をはじめとした税金に加え、維持費用がかかってしまうため、有効活用するのがおすすめです。

ですが「空き家を有効活用したい」と感じていても、ベストな使い道が分からない、費用面がネックとなりなかなか活用に踏み出せないという方も多くいらっしゃるでしょう。

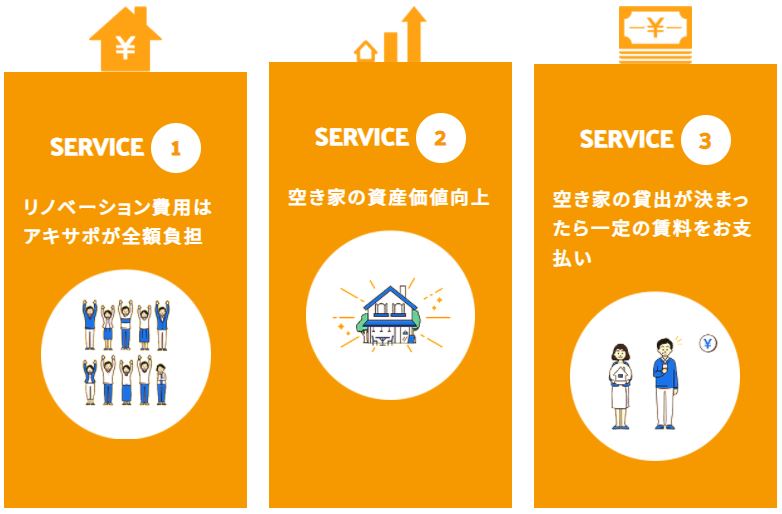

そんな方におすすめなのが「アキサポ」の空き家活用サービスです。

アキサポでは、空き家活用時に従来ネックだったリノベーション関連の費用負担に着目し、「自己負担0円でリノベーション→賃貸化」の仕組みを開発しました。

もちろんリノベーションだけでなく、現地調査からプランニング、リノベーション後の賃借人の募集まで一貫してサポートしていますので、空き家所有者様の手間や費用負担は最小限に抑えた上で家賃収入が得られる空き家活用を実現できます。

民泊施設、宿泊施設、シェアキッチン、飲食店など、その土地や条件にあった幅広い活用方法をご提案していますので、空き家を使い道でお悩みの方はアキサポまでお気軽にご相談ください。

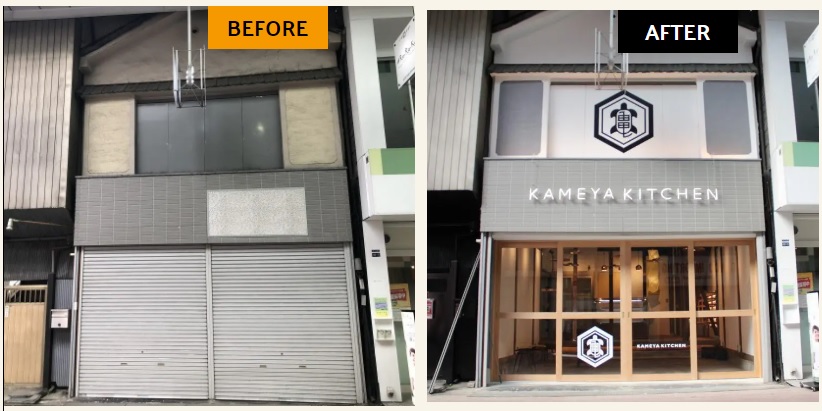

アキサポでの活用事例(宿泊施設)

アキサポでは空き家をもちろん、古民家をはじめとした古い家の活用や再生まで幅広くサポートしています。

そこで今回は参考までに、「築115年超の京町家が宿泊施設に生まれ変わった」事例をご紹介します。

こちらの物件は、明治38年以前に建てられた木造瓦葺2階建の歴史ある京町家です。

築115年とかなりの築年数は経過しているものの、地域の「空き家対策」および文化・街並みの象徴ともいえる京町家であることを考慮し、「保存・再生」の2つの観点から京町屋ならではの魅力を引き出す形でのリノベーションを実施しました。

リノベーション後は1日1組限定のラグジュアリーな宿泊施設へと生まれ変わり、宿泊者の方々に伝統文化の本質を伝え続けることで地域全体の価値向上にも貢献しています。

また、アキサポが提供する空き家活用サービスは、日本経済新聞やPR TIMES、各テレビ局など、さまざまなメディアで取り上げられています。

民泊とは?基礎知識や法律との関わり

民泊という言葉に法令上の明確な定義はありませんが、「戸建て住宅やマンション、別荘などを用いて宿泊サービスを提供するもの」が一般的に民泊と呼ばれています。

インターネットの普及に伴い、空室を短期で貸したい人・借りたい人をマッチングさせるサービスが世界的に広がった影響を受けて、日本でもこの数年で一気に認知されるようになりました。

ここでは、民泊を行うためにポイントとなる法律との関わりや必要な許可・届出などについて、分かりやすく解説します。

民泊に関わる法律

民泊は、利用客からお金をもらって宿泊させるものであるため、根本的にはホテルや旅館などの宿泊業と同じサービスを提供していることになります。

ホテルや旅館などの場合、「旅館業法」という宿泊業に必要な法律の許可を取る必要があるのですが、許可(届出、認定含む)が必要な点については民泊も同様です。

2022年2月現在、日本で民泊を営むには以下3つのいずれかをクリアする必要があります。

| 1.旅館業法の許可を得る2.国家戦略特区法(特区民泊)の認定を受ける3.住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行う |

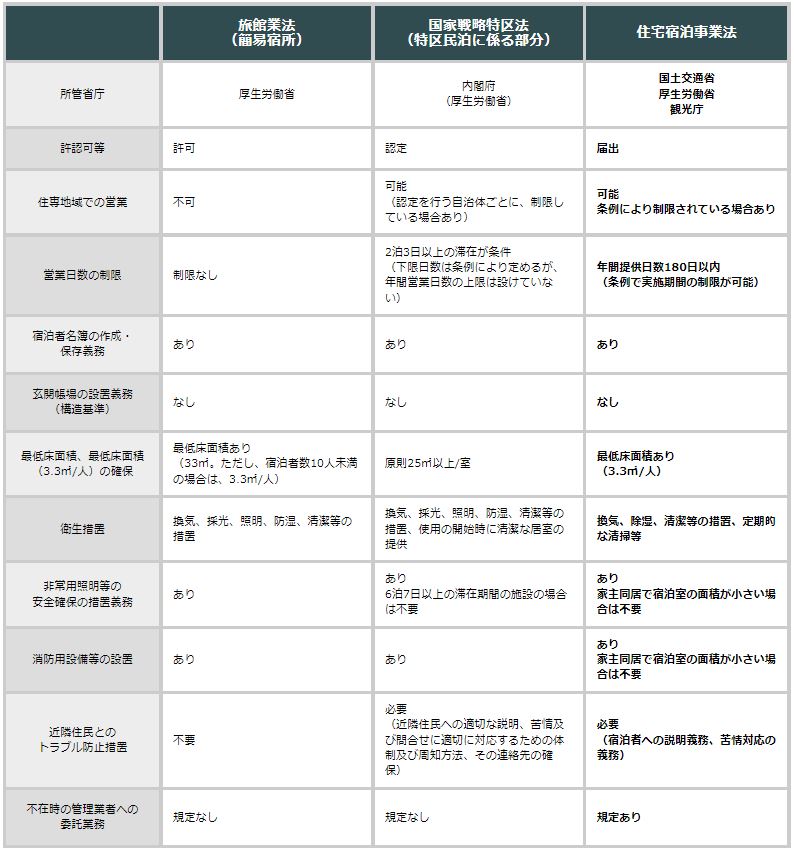

それぞれの制度について、まずは以下の比較一覧表で詳細を見てみましょう。

制度ごとの違いを比較して見ると、共通している項目も多い一方で、条件に違いがある箇所がいくつかあるのが分かります。

そこで、3つの制度の違いをより理解するために、それぞれの制度の特徴をここからさらに解説していきましょう。

旅館業法の許可について

1948年に制定された旅館業法は、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を旅館業と定義し、この旅館業の適正かつ健全な運営のために必要な取り決めを定めた法律です。

ちなみに旅館業は以下4種類に区分されています。

| 1.ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業 2.旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。 3.簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。 4.下宿営業:1月以上の期間を単位として宿泊させる営業 |

民泊はこの中の「簡易宿所営業」に分類されることが多く、簡易宿所営業の許可を得るためには前述の制度比較一覧表で示した項目に加えて、都道府県(保健所を設置する市または特別区にあっては、市または特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合した施設であることが求められます。

国家戦略特区法(特区民泊)の認定について

国家戦略特区法は、「世界で一番ビジネスがしやすい環境」の創出を目的に創設された制度です。

特区民泊とは、この国家戦略特区法に基づき、特定の地域で旅館業法の適用が除外される仕組みのことで、東京都大田区や大阪府の一部、北九州市などで特区民泊が認められています。

ただし、旅館業法の適用が除外されるといっても、何の要件もなしに特区民泊として認められるわけではなく、利用期間(宿泊日数)や最低床面積、宿泊者名簿の作成・保存義務など、各自治体が制定する民泊条例で定められた要件をクリアする必要があります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出について

民泊の運営については従来、特区民泊の対象となる一部を除いて旅館業法の許可を得る必要がありました。

しかしながら、現実問題として旅館業法の許可を個人でクリアするのは難易度が高く、許可を取らずに民泊を運営する「違法民泊」が横行する事態に陥ります。

そこで打開策として2018年に施行されたのが「住宅宿泊事業法(民泊新法)」です。

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、従来の旅館業法における難易度の高さを踏まえて作られているため、民泊運営に必要な要件が大幅に緩和されているのが大きな特徴です。

【民泊新法の特徴】

| ・営業日数は、年間180日までが上限(自治体によっては180日より短い場合も)・必要な設備は「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の4つ |

もちろん、住宅宿泊事業法(民泊新法)でもクリアすべき要件は存在していますが、「旅館業法の許可を得た上で民泊を始める」方法に比べれば随分とハードルは低いため、以前より合法的に民泊を始めやすくなったといえるでしょう。

失敗しないための民泊経営の注意点

ここからは、民泊の特徴やメリット・デメリットを踏まえて、民泊経営の注意点やポイントを解説します。

確定申告を忘れない

給与所得がある方(会社員など)は民泊で得た所得が年間20万円以上、個人事業主・自営業の方は所得が年間48万円以上の場合、納税の義務が発生するため確定申告が必要となります。

ちなみに「所得」とは、収入から経費を差し引いた金額を指すため、収入が100万円で経費が90万円だった場合、所得は10万円となります。

期限内に確定申告をしなかった場合は、本来の税額に加算税(5%~50%)や延滞税(年利2.6%〜14.6%)といったペナルティが加算されることになりますので、忘れずに申告しましょう。

元本割れのリスクに注意

民泊は立地や運営方法により収益に大きな差が出るため、いざ民泊を始めてみたものの思うように収益があがらない可能性は十分に考えられます。

この場合、民泊を開業するにあたってリフォーム・リノベーション、設備の導入などの初期費用を回収できず、元本割れに陥ってしまうリスクがあるため注意が必要です。

元本割れのリスクをカバーするには、周辺ニーズの調査や所有する空き家が民泊に適しているかなどを見極めるだけでなく、収益予想に基づいた慎重な資金計画を立てることが求められます。

とはいえ、こうした調査や分析、プランニングには専門的なノウハウが求められるため、一人で進めるのではなく専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

アキサポでは、ひとつひとつの空き家にマッチした活用方法を提案するだけでなく、現地調査に基づいたプランニング、費用を全額負担したうえでのリノベーションの実施など、独自の仕組みをご用意した空き家活用サービスを提供しています。

※アキサポの特徴

民泊に興味をお持ちの方からの相談も随時受け付けていますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

さまざまな損害に備えておく

デメリットの部分でも触れましたが、民泊運営では利用者によるさまざまなトラブルにより、運営側が被害や損失を被る可能性が十分に考えられます。

したがって、盗難、設備の破損、火災などさまざまな損害を想定して、事前に対策を施しておくことが大切です。

現在では、各種災害やサービス提供時に施設運営者が被った損失だけでなく、利用者が被った損害(家具が倒れてけがをした、など)にまで対処できる民泊の多種多様なトラブルのサポートが付いた「民泊専用の保険」も用意されていますので、開業前には加入を検討しましょう。

民泊マッチングサイトで集客する

ネット社会の現代では、利用者のほとんどがネットを通じて宿泊施設の検索や予約を行います。

そのため、民泊の集客についてもネットをメインに行うのが効果的ですが、おすすめは民泊マッチングサイトを活用した集客です。

民泊マッチングサイトとは、読んで字のとおり「民泊を提供したい人と利用したい人をマッチングさせるサイト」で、施設の紹介から予約・決済までをまとめて完結できるのが大きな特徴です。

【代表的な民泊マッチングサイト】

| ・Airbnb:世界最大手の民泊マッチングサイトで、191カ国・500万件以上の民泊を取り扱っている。 ・スペースマーケット:元々は時間貸しのレンタルスペースをメインとしたマッチングサイトで、現在は民泊も取り扱っている。 ・Vacation Stay:楽天グループが手がける民泊マッチングサイト。Booking.com、AsiaYo、HomeAwayといった世界各国の民泊関連サイトに一括掲載が可能。 ・Relux Vacation Home:一流ホテルや高級旅館の宿泊予約サービス「Relux(リラックス)」が手掛ける民泊マッチングサイトで、高品質かつ合法施設のみを厳選して取り扱っている。 |

こうした民泊マッチングサイトは予約時に宿泊客の多くが利用しているため、自分が運営する民泊施設をより多くの人に認知してもらい、効果的に集客できるメリットがあります。

外国人宿泊客を想定して運営する

日本における民泊利用者の8割以上が外国からの旅行者であるとの統計データが出ていることからも分かるとおり、民泊であらゆるリスクに対処するとともに運営をスムーズに進めるには、外国人宿泊客への適切な対応が必須といえます。

ルールやマナー作りが必要なのはもちろん、「外国人にもしっかり伝わること」が何より重要なポイントです。

いくらルールやマナーが十分に整っていても、それらが利用者に伝わっていなければ意味がありません。

| ・利用者が予約前に確認できるよう、施設情報の中で注意点やルールを告知しておく ・施設を利用するにあたってのルールやマナーは、複数言語での記載やイラストを用いるなど、伝え方を工夫する |

といったトラブルへの予防策を講じるだけでなく、実際にトラブルが発生した場合の対処法やマニュアルを整備することで、リスクをさらに軽減できるでしょう。

空き家を活用した民泊に関するまとめ

所有する空き家を活用した民泊経営は、物件取得にコストがかからず初期費用を抑えて開業しやすいため、空き家活用の効果的な方法のひとつであるといえます。

とはいえ、デメリットや注意点の部分でお伝えしたとおり、民泊経営にはさまざまなリスクがあり、成功させるにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。

そもそも民泊は立地や建物の特性によって相性の良し悪しが分かれるものでもありますから、専門家の意見を参考にしながら「所有する空き家が民泊に適しているのか」「民泊を運営する際にはどのような点に気を付けるべきか」といった点を吟味するのがおすすめです。

私たちアキサポは、民泊はもちろん、他のさまざまな空き家活用方法を含めて、ひとつひとつの空き家にマッチした活用方法の提案から実際の活用に関わるサポートまでをワンストップで提供しています。

空き家に関するお悩み、疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。