公開日:2025.07.10 更新日:2025.09.16

劣化対策等級とは?耐久性に優れた住まいを選ぶための基本ガイド

住宅の耐久性を評価する際に押さえておきたいのが「劣化対策等級」です。すぐれた住まい選びにおいてのひとつの判断基準になりますが、具体的にどのようなものなのでしょうか?

本記事では、この劣化対策等級の基本知識から等級ごとの特徴、取得のメリット・デメリット、証明書の確認方法などをわかりやすく解説します。

目次

劣化対策等級の基礎知識

まずは劣化対策等級の基本知識について、住宅性能表示制度や長期優良住宅との関係にも触れながらご紹介します。

住宅性能表示制度と劣化対策等級の関係

劣化対策等級とは、国が整備した住宅性能表示制度において、建物の耐久性や劣化のしにくさを評価する基準のこと。各建物の耐久性を数字で比較することが可能になるため、家を購入する際のひとつの判断基準になります。

また、万が一住んで間もない時期に不具合や劣化が生じた場合でも、この制度に基づく評価があることで、売主や施工会社と話し合う際に客観的な根拠にもなる点もメリット。新築住宅の場合は、売主側のパンフレットやプラン集に等級が記載されているケースが多いので、購入前にしっかり確認しておくとよいでしょう。

劣化対策等級1・2・3の違いと耐用年数の目安

木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造など、構造によって求められる対策は異なりますが、等級自体は1から3までの3段階に分類され、数字が高いほど優れた劣化予防措置が講じられているとみなされます。

- 等級1

建築基準法に定められた最低基準を満たしている状態 - 等級2

1世代から2世代程度が大きな改修なく住めるように設計されている状態 - 等級3

3世代分ほどにわたる長期的な居住を想定した対策が講じられている状態

もっとも耐久性にすぐれているのが等級3。例えば木造住宅の場合、木材の防腐・防蟻処理がより厳格に行われ、基礎部分の湿気対策も強化されているのが一般的です。

等級数が高いものほど建築コストも上がりやすい傾向にありますが、長い目で見るとメンテナンス回数を減らせる可能性が高く、トータルコストの最適化にもつながりやすいといえます。

長期優良住宅との関連性について

劣化対策等級の最高ランクである等級3は、長期優良住宅の認定要件を満たすひとつの要素にもなります。

長期優良住宅とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき認定される制度です。劣化対策等級は住宅を長く使い続けるための構造や工法がしっかり採用されているという判断材料になるため、認定されれば税制優遇やローン優遇などのメリットにつながるケースが多く、家の購入・新築時のコストを抑えられる可能性があります。

なお、長期優良住宅の認定には劣化対策等級だけでなく、耐震性・省エネルギー性など複数の要件があり、全体的な住まいの質を総合的に高めることが必須です。

木造・鉄骨・RC住宅別|劣化対策等級の評価基準とチェックポイント

劣化対策等級では、木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造など、構造によって最終評価に至るチェックポイントが異なります。それぞれのポイントを押さえて、住まいの劣化リスクに適した対策を検討するようにしましょう。

木造住宅における評価基準

木造住宅で等級3を目指す場合、結露対策や高い断熱性・放湿性を備えた設計になっていることが重要です。例えば、木造住宅は河川敷近くや湿度の高い地域の場合、深刻な白アリ被害が生じやすい傾向があります。そのため、土台部分に防蟻処理を施す、床下の換気性を高める、防腐処理をした木材を使用するなどの対策が欠かせません。あらかじめ、十分に行われているか、設計住宅性能評価書や建設住宅性能評価書で確認しておくようにしましょう。

鉄骨造住宅における評価基準

鉄骨造住宅では、湿気や水分による錆の発生が最大の劣化要因となります。そのため、溶融亜鉛メッキなどの防食処理や、錆を防ぎやすい塗装が行われているかどうかの確認が必要です。

基礎と接合する部分の処理や外壁・屋根の取り合いなど、細部のコーティングが不十分だと等級を高めるのが難しくなるほか、溶接やボルトの質も建物の強度を大きく左右します。

さらに、断熱や防音などほかの性能とバランスをどうとるかも設計上の課題となるため、劣化対策等級を高めつつ、居住性を損なわない設計になるよう、ハウスメーカーや工務店とよく相談するようにしましょう。

鉄筋コンクリート造住宅における評価基準

鉄筋コンクリート造住宅の代表的な劣化症状のひとつが、ひび割れです。そのまま放置しておくと雨水が内部に浸透し、鉄筋の腐食を進行させる要因になるため、等級3取得にはこうしたリスクを未然に防ぐための施工精度が重視されます。

鉄筋コンクリート造住宅は、コンクリートの品質や厚みによって劣化速度が大きく変わる点が特徴。コンクリート内部の鉄筋が錆びないように適切なかぶり厚さが確保されているか、施工時の気温・湿度管理が行き届いているかなどがポイントになります。

また、鉄筋コンクリート造は頑丈なつくりである反面、定期的な点検を怠ると重大なトラブルを引き起こす場合もあるため、維持管理計画をしっかり立て、専門家による定期診断を受けることも大切です。

劣化対策等級3を取得する住宅のメリットと将来の資産価値

高い等級を取得した住宅には、長期的に安心できるだけでなく、費用面や資産価値など多方面でプラスになります。具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

住宅の性能を比較しやすい

劣化対策等級という統一基準があることで、購入希望者は複数の物件を同じ目線で比較検討しやすくなります。外観や立地だけでなく、建物の内部構造についてもしっかりチェックできるため、あとになって「思ったよりも耐久性が低かった」というミスマッチを減らすことができる点もメリットです。

これは新築だけでなく中古住宅市場でも有用で、リフォームやリノベーションを検討する際に、どの程度まで耐久性を補強する必要があるかを明確にできます。

住宅ローンや地震保険の優遇が受けられる

金融機関によっては、長期的に安心して暮らせる優良住宅に対して低金利のローンプランを用意していることがあります。実際、劣化対策等級3などの高い評価を受けている住宅だと、融資審査でプラスに働くケースも見られます。

そのほか、地震保険の料率や保険商品の選択肢に関しても、耐震等級や劣化対策等級などの評価項目を考慮する保険会社も。長年にわたって払う保険料だからこそ、小さな差でも長期的には大きな節約になるでしょう。

こうした優遇を受けるには、正しく評価書を取得していることが大前提。住宅性能表示制度の評価書をスムーズに確認できる体制を整えておくと、いざというときに手続きがスピーディーに進められます。

メンテナンス費用を抑え資産価値を高められる

劣化対策等級3の住宅は、構造的な不具合が生じにくい高品質な部材や工法を採用しているケースが多いため、大きな修繕が必要になる頻度を減らすことができます。結果として、日常的なメンテナンスコストを抑制でき、将来のリフォーム計画も立てやすくなるでしょう。

また、住宅の耐久性が高ければ、長期にわたって価値が下がりにくく、評価機関の第三者証明も裏付けとなり、中古で売りに出す場合にも有利に働きます。

ただし、劣化対策等級が高い住宅でも、定期的な点検や簡易的な補修は必須。たとえ高性能な建材や工法を用いていても、周囲の環境や住まい方次第で劣化速度は変化するので、長期的に資産価値を維持するためには計画的なケアを続けるようにしましょう。

トラブル回避や融資期間の延長にもつながる

耐久性が高い住宅は、居住後の雨漏りや白アリ被害といったトラブルリスクの低減にもつながります。また、長期間安定した状態で居住できる確率が高くなる上、万が一問題が起こったとしても施工記録や評価書をもとに対処しやすいため、悩まされる時間と費用を節約にもなるでしょう。特にローンの返済期間が長期にわたる場合、途中で大規模な補修が必要になると、資金計画が狂ってしまう恐れもあるので、住宅購入・新築時の重要な判断要素といえます。

さらに、こうした安定性は金融機関からの融資期間延長の交渉で有利に働くことも。信用性の高い物件として認められれば、将来的にリフォームローンも利用しやすくなるかもしれません。

劣化対策等級取得で考慮すべきデメリットや注意点

メリットの多い劣化対策等級ですが、デメリットもしっかり把握しておかなくてはなりません。注意すべき点としては、主に次の2点が挙げられます。

建築コストやデザイン制限への影響

劣化対策等級3を目指そうとすると、どうしても建築費用が高くなる傾向があります。防蟻・防錆・防腐、厚みのある外壁材など、標準仕様よりコスト高になる点は理解しておきましょう。

また、耐久性を優先すると、デザインや間取りに制約が出るケースも。例えば、開口部を大きくとりすぎると構造強度が不足し、劣化対策等級3の条件を満たせない場合があります。資材の選定や設計を上手く調整することで、高耐久とデザイン性を両立している事例もあるので、プロと緻密な打合せを重ね、自分の暮らしに適した仕様を検討するようにしましょう。

工期・取得手続き期間の長期化リスク

劣化対策等級の審査は、設計段階と施工段階の2段階で評価されます。それに伴い、手続きの手間が生じるため、予定よりも工期が長引くリスクも考慮しなくてはなりません。

例えば、図面や仕様書の内容が厳しくチェックされるので、修正依頼が出れば再申請が必要です。この際、申請手数料が追加でかかる上、スケジュール調整にも影響が出る可能性があります。

また、各業者と評価機関のスケジュールがあわなければ、建築作業が一時停止するケースもあるため、余裕をもって計画を立てるようにしましょう。

劣化対策等級証明書の確認方法と評価書の見方

劣化対策等級は、設計や施工段階で取得される評価書でチェックすることができます。

劣化対策等級の評価は、住宅性能表示制度の枠組みで行われ、設計段階の評価である「設計住宅性能評価書」と施工後の評価である「建設住宅性能評価書」に分かれています。いずれも登録住宅性能評価機関による審査を経て発行されるため、公的な信頼が高い書類です。

ただし、評価書があるからといって、常に高い等級が取得されているわけではありません。どの項目でどの程度の評価を得ているかを細かく確認し、必要に応じて専門家の意見も参考にすることをおすすめします。

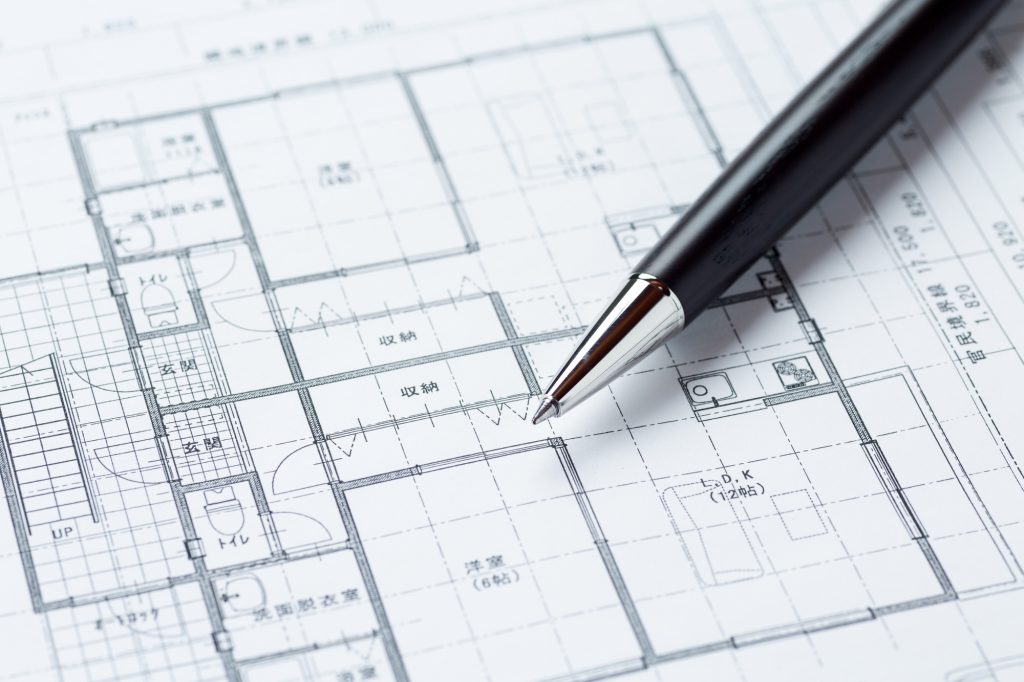

設計住宅性能評価書の見方

設計住宅性能評価書とは、建物がまだ着工される前の段階で図面や仕様書に基づいて審査される書類のことで、基礎配筋や断熱材の仕様、劣化対策の方法など、計画段階の情報が記載されています。

その中に劣化対策等級の欄があるため、この箇所を見れば建築計画においてどのレベルの対策を予定しているのかが一目瞭然。完成後に期待できる耐久性を予測する一つの目安になります。

ただし、あくまで設計段階での評価なので、施工中に設計変更があった場合などは、この評価書と実際の施工内容が食い違うことも。のちに確認する建設住宅性能評価書と照らし合わせて、最終的な評価を判断するようにしましょう。

建設住宅性能評価書のポイント

建築工事が完了したあと、実際の施工内容を現場で確認した上で評価機関によって発行されるのが、建設住宅性能評価書です。設計段階の計画通りに作られているか、あるいは現場での品質管理が適切に行われたかを確認するための重要な資料となります。

この書類には、検査で判明した問題点や不備についての記載も含まれるので、住んだあとに起こり得るリスクをあらかじめ把握することが可能。販売会社や施工業者に見せてもらう際には、劣化対策等級だけでなく、他の評価項目も合わせて確認しておくと安心です。

特に中古住宅を購入する場合、建設住宅性能評価書があることで建物がどのような工法・材料で作られ、どのように管理されてきたかが分かりやすくなり、購入後のトラブルリスク回避にもつながります。

よくあるQ&A

劣化対策等級にまつわる疑問をQ&A形式でまとめました。ぜひ、購入や取得手続きの際の参考にしてみてください。

劣化対策等級の取得費用はどのくらい?

登録住宅性能評価機関によって設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の両方が発行されますが、一般的に必要な費用はトータルで10万~20万円程度。これは、審査の手数料だけでなく、図面修正や追加の検査費用なども含めた金額です。

ただし、規模の大きな建物や特殊な工法を採用している場合などは、さらなる費用増になるケースもあります。逆に、一部の登録住宅性能評価機関では、キャンペーン等により評価手数料が割引される場合もあるため、複数の評価機関へ問い合わせてみるのもおすすめ。費用対効果を考える上では、住宅ローンの優遇や長期的なメンテナンス負担の軽減といったメリットもあわせて検討するとよいでしょう。

中古住宅でも劣化対策等級は活用できる?

中古住宅でも、リフォームやリノベーションを施すことで、劣化対策等級を再評価してもらうことが可能です。

ただし、既存の構造をチェックし、補修が必要な箇所を洗い出してからの手続きとなるため、新築に比べると手間や費用がかさむ傾向にあります。特に築年数が古い物件は、部材の交換や補強が必要となる場合が多く、期待する等級に到達しない可能性もあるため、購入前に専門家に相談するのがおすすめです。

また、実際に評価を受ける際には、設計図が不十分だったり現場の施工記録が残っていなかったりすると、審査に時間がかかることがあるため、この点も加味して計画を立てるようにしましょう。

まとめ

劣化対策等級は、住宅の耐久性を示す重要な指標であり、購入・建築時の判断材料の一つになります。

建築コストやメンテナンス費用などを含めた資金計画や、家族構成、住む期間などを考慮しながら総合的に判断し、より安心感のある住まいを実現しましょう。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。

空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。