公開日:2022.08.08 更新日:2024.08.21

空き家の解体費用相場は?補助金の活用や、解体リスクについて解説!

空き家の解体を考えている方の多くは、空き家の解体費用に不安を感じているのではないでしょうか?具体的な費用が分からず、前に進めない方も多いと思います。じつは空き家の解体費用は、物件によって差はあるものの、ある程度の相場があります。そこでこの記事では、空き家の解体費用相場や、解体費用を安く済ませるコツについて解説します。

目次

一軒家の空き家解体費用は総額いくらかかる?

空き家解体費用は主に以下の4項目から構成されています。

| 1.労務費用(解体工事にかかる作業費用) 2.廃棄物処理費用(廃棄物の分別や取り壊しなど) 3.廃棄物運搬費用(廃棄場への運搬費用や処分費用など) 4.足場や養生などの周辺費用 |

これらの中で特に比率が高いのが、労務費用です。労務費用には、人件費や取り壊すために使う重機や工具の使用料などが総合的に含まれます。

また、労務費用は、建物の立地や構造、工事内容などによって大きく変わってきます。そのため、「建物を壊すだけ」と考えていると、意外なところで費用がかかり、予想以上に高額になってしまう可能性も。では、どのような要素が影響するのかを具体的に見ていきましょう。

空き家解体費用が変動する要素とは?

解体費用の中心となる労務費用に影響する主な要因は以下の4種類です。

| 1.建物の立地:立地により作業のしやすさや使える重機などに影響する 2.建物の構造:木造・鉄骨造・RC造など 3.建物の規模:建物の延べ床面積 4.その他:付帯工事やアスベスト処理の有無など |

構造や規模は想定していた方も多いと思いますが、重要かつ見落としがちなのが1の立地です。立地によって作業のしやすさや使える重機が大きく変わるため、作業の前提条件として最初に考慮すべき要素です。また、4のその他も、アスベストのような特殊な条件に当てはまってしまうと費用が大幅に増加する可能性があります。

ちなみに、解体の大前提として、解体をした方がいいのか否かという疑問があると思います。こちらの記事で解説していますので、判断の参考になさってください。

解体して大丈夫?空き家解体のメリット・デメリット、その他の手段について

1.建物の立地

立地条件は、解体作業の難易度と費用に大きな影響を与えます。特に不利な立地条件下では、作業は難航し、それに伴い解体費用が増加する傾向にあります。

具体的には、道路が狭い、またはアクセスが悪い地域など立地が不便な場合、、重機が現場に直接入れないことがあります。このような場合、人力による解体が必要になり、重機より労力と時間がかかってしまうため、その分解体費用が増大します。

さらに、重機が現場に入ったあとに動きが制限される場合もあります。例えば、電線が近くにある場合、解体作業中に電線を損傷しないように注意が必要となり、それによって作業が遅くなる可能性がありますし、立地が傾斜地の場合、重機の安定性が保たれにくく、また重機が作業範囲をカバーしにくくなるため、解体作業が難しく、解体費用も増大します。

2.建物の構造

木造、鉄骨造、RC(鉄筋コンクリート)造といった建物の構造は、解体作業の難易度や時間を左右する要素であり、難易度によって坪単価が変わります。

木造建物は比較的解体が容易で、解体費用も低く抑えられる傾向にあります。しかし、木材の廃棄処理費用や、近年の木材価格の高騰により、解体費用が上昇する可能性もあります。

一方、鉄骨造やRC造の建物は、構造が複雑で、重機を用いて解体する必要があるため、解体費用は木造よりも高くなる傾向にあります。特にRC造の建物は、鉄筋コンクリートの解体と処理には専門的な技術と機材が必要で、その分、解体費用が高くなりやすいです。

また、建物の階数も解体費用に影響を与えます。同じ坪数でも、平屋よりも2階建ての方が解体費用が安くなる傾向があります。これは、平屋の場合、建物の基礎や屋根部分が広く、その分、解体に時間とコストがかかるためです。

3.建物の規模

建物の規模が大きいほど、多くの時間や労力などが必要になるため、費用も高くなります。特に、大きな建物が敷地いっぱいに建っている場合、重機を現場に搬入するスペースがなく作業の効率が下がり、費用が高くなる傾向にあります。

このような場合、解体作業は建物の周辺道路を利用して行うことになりますが、道路からの工事には地方公共団体からの道路使用許可が必要なうえ、警備員の配置などの安全対策も必要となるため、さらに費用が増大します。

また、一部を手作業で解体しスペースを確保した後に、重機を入れて本格的な解体作業をする場合も、全てを重機で解体する場合に比べて費用が高くなります。これは、手作業による解体が重機による解体よりも時間と労力がかかるためです。

4.その他

解体作業には、建物だけでなく、その周囲の構造物の解体や残置物の撤去といった付帯工事が必要となることがあります。空き家内の残置物の撤去や庭木、ブロック塀の解体などは、これら付帯工事に該当し、これらの工事には追加の費用が発生します。

さらに、建物にアスベストなどの有害物質が使用されている場合、それらの特別な処理が必要となります。有害物質の適切な処理には専門的な技術と知識が必要であり、これらの処理に伴う費用は解体費用に上乗せされます。そのため、アスベストなどの有害物質の存在を確認し、その処理費用を見積もりに含めることが重要です。

一軒家の空き家解体における総額の費用相場は?

一軒家の空き家の解体総額は、建物の構造と規模によって変わってきます。例えば、30・40・50坪を考えた場合、木造住宅なら120~300万円、鉄骨造なら150~330万円、鉄筋コンクリート(RC)造なら180~360万円程度が相場になります。

ほかにも、建物の立地している地域によっても額が変動する場合があります。それぞれの項目について具体的に見ていきましょう。

【1.建物の立地】による費用相場

| 都道府県 | 家屋解体費用の坪単価相場(木造30坪程度) |

|---|---|

| 北海道、宮城県、秋田県、富山県、石川県愛媛県、高知県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県 | 2万~3万円(60万~90万円) |

| 青森県、岩手県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、福岡県、長崎県、鹿児島県 | 2万5,000~3万5,000円(75万~115万円) |

| 東京都、神奈川県 | 3万~4万円(90万~120万円) |

データ引用元:一戸建て解体費用の坪単価(地域別相場)/クラッソーネ

空き家解体の相場は、全国で大きな差はありません。ただし、東京都と神奈川県は、建物が密集し、人通りも多い都市部での作業が多くなるため、割高になっています。

【2.建物の構造】による費用相場

| 工事の種類 | 費用 |

|---|---|

| 木造 | 3~5万円/坪 |

| 鉄骨造 | 5~7万円/坪 |

| 鉄筋コンクリート造(RC) | 6~8万円/坪 |

構造ごとの費用相場は、一般的に鉄筋コンクリート造(RC)、鉄骨造、木造の順に高額です。耐久性のある建材を使うほど、取り壊しにも手間がかかりますし、基礎についても、重量のある建材に対応するために強固な基礎が作られており、全体的に作業負担が大きくなります。

【3.建物の規模】による費用相場

| 建物の規模(坪) | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |

|---|---|---|---|

| 30 | 120万~180万円 | 150万~210万円 | 180万~240万円 |

| 40 | 180万~240万円 | 210万~270万円 | 240万~300万円 |

| 50 | 240万~300万円 | 270万~330万円 | 300万~360万円 |

解体費用は、建物の規模が大きくなるほど割高になる傾向にあります。これは、規模が大きいほど、同じ面積を取り壊すのに多くの時間と労力が必要になる傾向があり、さらに廃棄物の量も多くなる傾向にあるためです。解体に大型の重機が必要になる場合はさらに割高になる可能性があります。

【4.その他】の費用相場

| 工事の種類 | 費用 |

|---|---|

| 家屋内の残置物撤去 | 8,000~1万円/約1㎡ |

| ブロック塀解体 | 1万円/1本 |

| 庭木の撤去 | 2,000~3,000円/約1㎡ |

| 庭石の撤去 | 1万円/約1t |

| 倉庫の撤去 | 2万~3万円/1個 |

| 門・フェンスの撤去 | 2万円/1組 |

建物の取り壊しに付帯工事が発生すると追加で費用が発生します。土地が広く、ブロック塀や庭木などが多い場合は費用がかさむ可能性があるので注意しましょう。ちなみに、付帯工事をどこまでやるかは本人次第ですが、基本的に老朽化した工作物は無い方が買い手が付きやすいです。

ちなみに、アスベストの処理が発生した場合は、状況が特殊であるため、個別に費用を見積もる必要があります。

相続を放棄した場合に空き家の費用負担をしなければならないのか?

相続放棄を行った場合、相続人は遺産を一切受け取らないという立場になります。これには、遺産の中の財産だけでなく、負債も含まれます。したがって、相続を放棄した場合、相続人は空き家の管理費用や税金、解体費用などの負担を免除されます。

ただし、民法には以下のような定めがあり、管理責任を完全に逃れるわけではありません。

民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

つまり、後順位の相続人がいない場合や、複数の相続人がいたが最後に相続放棄をした場合などは、新たな相続人が見つかるまで、管理責任を負うことになります。ちなみに、新たな相続人が見つかるまでというのは、家庭裁判所で相続財産の精算を行う「相続財産管理人を選任するまで」です。

空き家の解体費用を安く抑える3つのポイントとは?

空き家の解体費用を抑えるためには、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

| ①補助金・助成金制度を活用する ②季節・時期を見極める ③解体業者の選定 |

空き家は全国的な問題であり、全国で補助金や助成金が実施されていますので、実施前に必ず確認しましょう。ほかにも、作業がしやすい季節・時期、さらに業者間による価格の差なども確認すべきポイントです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

ちなみに、以下の記事では空き家の補助金について詳しく解説しています。さらに詳しく知りたい方は確認してみてください。

①補助金・助成金制度を活用する

空き家の解体にかかる費用は地方自治体で補助金を出しているところがあります。

空き家が所在する地方自治体によって用意している補助金制度が異なってくるため、各地方自治体に問い合わせをしてみましょう。

ここでは、空き家の解体工事費用の補助金制度を紹介します。

木造住宅解体工事費補助事業

空き家は劣化が進み、倒壊の危険性があります。その危険性から身を守るために補助金が用意されています。

例えば、愛知県一宮市では耐震診断で一定程度の倒壊の恐れがある木造の空き家であるなどの条件を満たした場合に補助される、木造住宅解体工事費補助事業の制度があります。

老朽危険家屋解体工事補助金

一定期間空き家を放置すると、特定空き家などに指定されてしまうケースがありますが、長期間管理されておらず放置されている空き家を解体する場合に補助をしてくれる制度があります。

長期間放置されたことによって倒壊の恐れが出てくるため、解体を促進する目的で用意されています。

危険廃屋解体撤去補助金

放置されている空き家は、周辺へも悪影響を及ぼす可能性があります。近隣住民の安全性を確保する意味でも危険家屋を解体するための費用が補助される仕組みがあります。

例えば、鹿児島県薩摩川内市(さつませんだいし)では、危険廃屋・認定廃屋に対して上限を30万円として経費の3分の1を補助してくれます。景観支障廃屋に対しては、上限を45万円として経費の2分の1を補助してくれます。

空き家解体の補助金制度の条件について

空き家解体の補助金制度は活用できれば大変ありがたいシステムですが、必ずしもどのような空き家でも、誰でもが利用できるわけではありません。

例えば、そこまで痛みが進んでいない空き家では、倒壊の恐れや周辺への景観の悪影響などがなく補助金が降りない可能性があります。

また、所得が高いと補助金を利用しなくても解体作業ができると判断され降りない可能性や、耐震基準に満たない空き家でなければ降りない可能性、自治体の空き家バンクに登録していなければ補助金が降りないなどの条件つきの場合なども。

各地方自治体によって大きく条件は異なるため、細かくホームページや電話で確認をしましょう。

②季節・時期を見極める

解体作業を行う季節や時期を見極めましょう。

一般的に台風が多い季節や梅雨の時期、暑さが厳しい夏や寒さや雪が降る季節は費用が高くなります。作業のしやすい時期に解体作業を行うことで、作業員に対してかかる労力が少なくなるため費用が安くなる傾向にあります。

また、繁忙期である12月~3月も避けるのが良いでしょう。

「解体をどうしても今すぐに依頼したい!」というわけでなければ、季節や時期を見て依頼するほうが安く済むでしょう。

③解体業者の選定

解体業者によっても費用が大きく変動する場合があります。

例えば、解体現場と業者の距離が遠ければ、重機やトラックなどの使用時間も伸びるために費用が高くなりやすいでしょう。できるだけ現場周辺で解体業者を探すと費用を抑えやすいです。

必ず複数の業者に見積もりをとるようにしましょう。

空き家を解体する前に!メリット・デメリットを把握しよう

空き家を解体することのメリットは以下のとおりです。

| 1.安全性が確保される 2.管理費用を削減できる 3.土地活用の自由度が上がる |

放置することのデメリットは以下のとおりです。

| 1.解体費用が掛かる 2.土地の固定資産税が上がる場合がある 3.建物の価値の喪失 4.周辺環境への影響 |

3つのメリット

メリット1: 安全性が確保される

空き家は放置することで老朽化し、その結果、倒壊の危険性や火災の原因となる可能性があります。さらに、空き家は不法侵入やゴミの不法投棄の対象になることもあります。これらのリスクは、近隣住民にとっても大きな問題となります。そのため、解体することでこれらのリスクを排除し、地域社会への負担を軽減することが可能となります。

メリット2:管理費用を削減できる

空き家は所有している限り、建物の管理費用が発生します。固定資産税は建物が存在する限り毎年発生し、さらに放置された空き家に対しては増税措置が取られることもありますし、また、空き家を適切に維持管理するためには、定期的な点検や補修作業が必要です。

これらのコストを継続的に払うことを考えると、一時的に多額の費用がかかっても、解体費用の方が結果的に安くなる可能性があります。

メリット3. 土地活用の自由度が上がる

建物が解体され、土地だけが残れば、その土地は自由に利用することができます。新たな建物を建てる、駐車場にする、庭を作る、貸地にするなど、さまざまな選択肢が広がります。特に都市部では土地自体が価値を持つため、土地利用の自由度が増すことで、財産価値の最大化や新たな収入源となる可能性もあります。

4つのデメリット

デメリット1:解体費用がかかる

建物の解体には、少なくとも100万円単位の費用がかかるのが一般的で、規模や構造、立地条件などによっては、さらに多額の費用が必要になる場合があります。特に、有害物質の除去や廃棄物の処理など特殊な作業が必要な場合、その費用はさらに増加します。まとまった出費が発生するため、なるべく費用を下げるために見積もり合わせをしたり、あらかじめ解体後の利用計画を考えたりしておきましょう。

デメリット2:土地の固定資産税が上がる場合がある

土地の固定資産税には、その土地が住宅用地として使われている場合、つまり住宅が建っている場合に、200㎡までを1/6に、200㎡を超える部分を1/3に減額する「固定資産税の減額措置」という制度があります。

住宅を取り壊した場合、これらの減額措置は解除されてしまうので、結果的に固定資産税が高くなってしまうことがあります。ちなみに、固定資産税の減額措置が解除されるのは、空き家を壊した次の年の1月1日に住宅用地として使われていない場合です。

デメリット3: 建物の価値の喪失

解体を選択することで、建物自体が持つ価値を完全に失ってしまいます。建物がまだ利用可能な状態であれば、リフォームやリノベーションを行い、賃貸物件として利用したり、販売したりすることも可能です。そのため、解体を選択する前には、建物の現状を正確に把握し、その可能性を検討することが重要です。

デメリット4: 周辺環境への影響

建物を解体したあとに、長期間空き地となってしまうと周辺環境に影響を及ぼす可能性があります。空き地が増えると街並みが寂しくなりますし、草木が繁茂してしまうと見通しが悪くなり防犯面に悪影響を及ぼします。

また、不法投棄の場所になったり、子供たちの遊び場となり事故を招く可能性もあります。これらの問題は、地域の風紀を乱すだけでなく、所有者に対する苦情や責任問題を引き起こす可能性もあります。

空き家解体は意外とデメリットが多い!

空き家解体は、一見するとスッキリするように見えますが、解体費用の負担や、税制面、資産価値の喪失やその後の管理問題など、意外と多くのデメリットがあります。ただし、メリットとデメリットはそれぞれの状況や価値観によりますので、自身の状況をしっかりと考慮して、解体を進めるかどうかを決定することが重要です。

空き家の解体を考えるときは、その前に一度、リノベーションして活用する手段はないか検討することをおすすめします。リノベーションには費用がかかりますが、解体費用を抑えられるほか、空き家活用に成功すれば、継続的な収入にも繋がります。

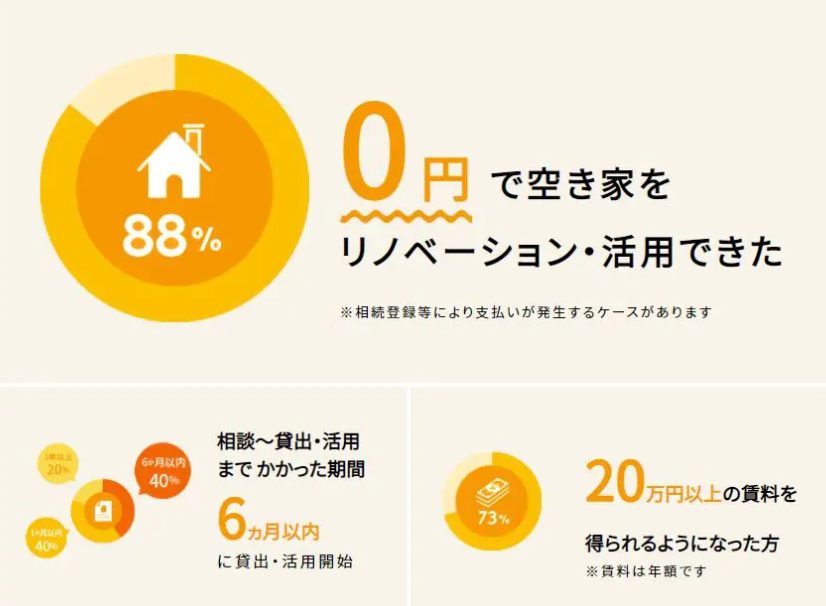

ちなみに、リノベーションを検討する際には、「アキサポ」のような空き家活用サービスを利用するのもおすすめです。空き家活用サービスとは、空き家を活用したい人と、空き家を活用したい企業をマッチングするサービスです。

アキサポでは、マッチングに必要な手続きやリノベーションの費用もアキサポが負担するため、所有者の自己負担0円※から空き家活用を実現できます。また、マッチングが成立した場合に、月々の使用料の一部を所有者が受け取ることもできます。

※建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。

空き家を解体した後の土地活用の方法とは?

空き家を解体したあとは、固定資産税対策のためにもなるべく早く土地活用を進めましょう。うまく活用できれば継続的な収入源となり、家計を支えてくれる手段にもなります。

アキサポでは、これまでに数多くの土地活用を実現してきました。一見使い道がなさそうな物件でも活用に成功した事例がありますので、その中から2つの事例を紹介します。

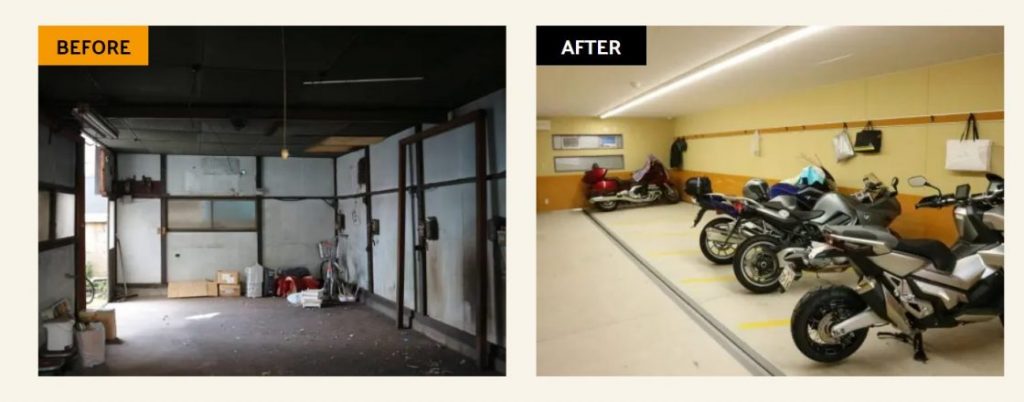

事例①:不法投棄が増えた空き家をバイクガレージへ

管理できない状態が続いて不法投棄が増えていたこちらの空き家では、バイクガレージに生まれ変わりました。

事例の詳細はこちら

不法投棄が続く空き家は視認性の悪さを利用してバイクガレージへ

事例②:学生向け賃貸アパートを駐車場へ

かつて学生向け賃貸アパートだった建物は、30年以上空き家状態でした。

老朽化が進んでいたため、解体をして時間貸しの駐車場へ生まれ変わりました。

解体できて倒壊の危険性がなくなっただけでなく、所有者にとって安定した収入源にもなりました。

事例の詳細はこちら

空き家解体後の土地活用は「アキサポ」にお任せください!

空き家を解体したあとの土地活用に迷ったらアキサポまでぜひお気軽にご相談ください。

また、空き家を解体せず建物のリノベーション費用が所有者様の自己負担0円でリノベーション可能です。所有者様のご希望やお考えもお聞きした上で、どのように活用するかを一緒に検討しましょう。

まとめ

空き家の解体費用は建物の構造や規模、業者などによって変わりますが、一般的に工事が難しい物件ほど高額になる傾向にあります。

解体費用が高いと感じたら、補助金の活用や工事の時期や季節などを検討してみるとよいでしょう。

また、空き家を放置し続けたり、更地として長期間所有し続けるのはリスクやデメリットが大きいためおすすめしません。もし、空き家を解体しようか迷っていて、費用面で折り合いがつかない場合は、空き家活用という方法もあるので、一度「アキサポ」へお問い合わせください。

よくあるご質問

空き家の解体にはどんな費用がかかる?

空き家を解体する際には主に次の4つの費用がかかります。

労務費用(解体工事にかかる作業費用)、廃棄物処理費用(廃棄物の分別や取り壊しなど)、廃棄物運搬費用(廃棄場への運搬費用や処分費用など)、足場や養生などの仮設費用。これらの中で特に比率が高いのが、労務費用です。

労務費用には、人件費や空き家を取り壊すために使う重機や工具の使用料などが総合的に含まれます。

空き家の解体費用の相場は?

一軒家の空き家の解体総額は、建物の構造と規模によって変わってきます。

例えば、30・40・50坪を考えた場合、木造住宅なら120~300万円、鉄骨造なら150~330万円、鉄筋コンクリート(RC)造なら180~360万円程度が相場になります。

ほかにも、建物の立地している地域によっても額が変動する場合があります。

空き家の解体にお金がないときはどうすればいいですか?

空き家の解体費用を抑えるためには、次の3つのポイントを押さえましょう。

補助金・助成金制度を活用する。季節・時期を見極める。解体業者の選定。

空き家は全国的な問題であり、全国で補助金や助成金が実施されていますので、実施前に必ず確認しましょう。

ほかにも、作業がしやすい季節・時期、さらに相見積もりを行い、業者間による価格の差なども確認すべきポイントです。