公開日:2025.08.19 更新日:2025.08.04

【2025年最新版】相続登記義務化とは?概要と手続きポイントを解説

2024年4月1日から、不動産を相続した際に相続登記を行うことが不動産登記法の改正により法律上の義務となりました。これに違反すると正当な理由がない限り、最大10万円以下の過料が科される可能性があり、相続発生後の手続きは今まで以上に慎重を要する時代です。

本記事では、義務化に至った背景や施行スケジュール、必要となる書類や費用など、具体的な手続きのポイントを解説します。相続登記の基礎知識を押さえておくことで、トラブルを抑え、スムーズな不動産管理が可能です。

これから相続が発生する方はもちろん、既に不動産を相続している方にも有益な情報をまとめています。制度施行から約1年が経過し、申請件数が増えています。早めに準備を進めることで余裕を持った対応ができるでしょう。

目次

相続登記義務化の背景と目的

相続登記の義務化は、国の土地管理や不動産取引の円滑化を目指す重要な政策の一つです。

相続登記が義務化された背景には、全国に増加する所有者不明土地の問題があります。所有者が分からない土地が増えることで、公共事業や地域インフラ整備が進まず、深刻な影響が出ています。

また、こうした土地は管理されず放置されることも多く、雑草や廃棄物が地域住民の負担になるケースもしばしば見られます。国は相続登記を義務化することで所有者の明確化を進め、管理や利活用が円滑に行える環境を整備しようとしています。

この政策は経済面や防災面からも効果が期待されています。所有者が明確であれば売買や担保設定などの取引が活性化し、地域資源の有効活用が進むでしょう。さらに、自然災害に備えた迅速な自治体対応でも所有者情報の把握が重要とされています。

所有者不明土地問題が与える影響

所有者不明のまま長期間放置されると、公共事業や道路整備で自治体や事業者が権利者を特定できず、手続きが大きく遅れます。結果として地域の発展が妨げられ、経済活性化にも悪影響が出ます。

さらに、所有者不明土地の増加により固定資産税の徴収が難しくなり、自治体の財政が圧迫されることも問題視されています。インフラ維持や福祉施策を続けるため、税収確保は欠かせません。

こうした問題が続くと地域全体の活性化が妨げられ、税負担の不公平感も生まれます。そのため、相続登記による所有者の早期確定は行政だけでなく社会全体にとって急務です。

国が相続登記を義務化に踏み切った理由

所有者不明の土地は管理が行き届かず、未利用のまま放置される物件が増え、地域住民や公共事業に深刻な影響を及ぼしていました。国は登記を早期に促し、こうした負担を減らし土地の活用を進めたいと考えています。

相続登記を義務化することで相続発生時に所有者が確定し、責任の所在が明確になります。これにより将来の相続計画も立てやすくなります。

また、登録免許税や固定資産税の適正な徴収が行われ、行政サービスの維持や公共インフラ整備にもつながります。このように相続登記義務化は個人と社会双方に大きなメリットが期待されている制度です。

施行日・対象範囲と過去の相続分への適用

相続登記義務化の施行日や、既に相続が発生している場合の扱いについて確認しておきましょう。

義務化は2024年4月1日に施行され、現時点で既に法律として適用されています。対象となるのは、それ以降に相続が発生したケースだけではありません。それ以前に相続が発生し未登記の不動産も対象であり、一定期間内に手続きを完了する必要があります。

過去に相続が発生し、相続登記を長年放置していた人にとっても、早めに動き出すことが求められます。今後も手続きを怠ると過料が科されるリスクが続くため、相続状況を整理して登録を進めるべきタイミングと言えるでしょう。

相続登記を行う際は、不動産が複数にわたることも少なくありません。登記申請は不動産ごとに行う必要があるため、ひとつずつ手続きを進めるには時間がかかる場合もあります。制度施行から時間が経過していますが、余裕をもって準備することが大切です。

義務化はいつから?施行スケジュールの概要

相続登記義務化は2024年4月1日に施行され、既に義務化が進んでいます。法律上は、2024年4月1日以降に相続が発生した物件について、自己のために相続があったことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。また、遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に申請する必要があります。

これは新たに相続が発生するケースだけでなく、既に相続した物件でも未登記の場合には適用されます。2024年4月1日以前に相続していた不動産は、原則として2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。

義務化の周知が進み、相続登記の手続きが集中しているため、法務局の窓口の混雑が続いています。早めに情報を集めて準備を進めることで、スムーズに手続きが進められるでしょう。

過去に相続した不動産も対象になる理由

過去に発生した相続についても義務化の対象とするのは、これまで放置されてきた相続未登記物件を減らし、所有者不明土地問題を根本的に解消する狙いがあるためです。先送りされていた相続登記を整理することで、土地所有者の情報を正確に把握できます。

未登記のまま長期間放置すると、相続人がさらに増えたり、どの世代の誰が権利を持っているのか分からなくなったりして手続きが複雑化します。こうした状態を解消するため、国は既に施行した法律に基づいて未登記案件の整理を推進しています。

このように、義務化によって過去の相続分も含めた管理を行うことで、不動産の流通を活性化させると同時に、将来的な相続トラブルのリスクを抑える効果が期待されています。相続登記は単なる手続きにとどまらず、家族や地域社会を守るための重要な取り組みといえます。

3年以内の登記義務と10万円以下の過料

取得を知った日から3年以内という期限と、正当な理由がない場合に科される過料の仕組みについて解説します。

義務化によって、相続による所有権取得を知ってから3年以内、あるいは遺産分割が成立してから3年以内に登記を行う必要があります。これに違反すると最大10万円以下の過料を科される可能性があるため、相続登記手続きを早めにスタートすることが重要です。

ただし、過料とはあくまで行政上の罰則であり、罰金や懲役にまで及ぶ制裁ではありません。しかし、2024年の施行以降、正当な理由を示せない場合は免除されにくい傾向にあり、ペナルティに直面するリスクが高まるでしょう。

なお、法務局から催告があったにもかかわらず申請しない場合、過料が発生しやすくなるとされています。万が一、手続きを進めるのが難しい事情がある場合は、法務局や専門家に相談して早期の対応策を検討することが大切です。

期限を過ぎた場合の罰則と過料の具体的内容

3年を過ぎても登記をしていないことが発覚した場合には、申請の催告を受けることになります。その後も登記を怠り続けると、10万円以下の過料が科される可能性があるというのが法律の趣旨です。

過料は一度発生すると取り消しが難しく、支払わなければならない負担となります。相続手続きはただでさえ書類収集や協議が大変なうえに、過料まで加算されるとなると負担はさらに増すでしょう。

また、相続登記が長期間放置された状態であればあるほど、相続関係が複雑化している可能性も高まります。罰則を回避するためだけでなく、将来のトラブルを未然に防ぐ意味でも、なるべく早い段階で登記を完了させておくことが得策です。

免除されるケース:正当な理由とは?

過料が免除されるためには、正当な理由が求められます。例えば、相続人の全員と連絡がつかず、遺産分割協議が成立しない状況などは、法務局から認められる可能性があります。

また、相続人の中に行方不明者がいるケースや、国際的な事情でやむを得ず時間がかかっている場合も、法務局の審査の結果によっては猶予されることがあるでしょう。

正当な理由として認められるかどうかはケースバイケースです。専門家や法務局に相談することで、適切な対応策や必要書類を早めに把握し、不測の過料を避けられる可能性が高まります。

相続登記を行わないリスクとデメリット

相続登記を放置すると、後の手続きが煩雑になるだけでなく大きなリスクを伴います。

相続登記をしないまま放置していると、不動産の売却や担保設定が困難になるだけでなく、相続人の増加による権利関係の混乱が生じる可能性があります。結果として、せっかくの不動産を活用する機会を逃したり、売却に手間取ったりすることが少なくありません。

さらに、相続関係が複雑になるほど必要書類の収集が難しくなり、相続人同士の話し合いに余計な時間とコストがかかるので注意が必要です。書類の不備や手続きの遅れが重なれば、最終的には法的トラブルへと発展してしまう恐れもあります。

日本では高齢化が進み、相続の発生件数が今後も増加傾向にあります。相続登記の義務化が進んだ今、早めの段階から相続登記を済ませておけば、後の世代に煩雑な手続きを引き継がせずに済み、スムーズな財産管理を実現できるでしょう。

不動産の売却や担保設定が困難になる

登記がなされていない不動産は、実際に売却しようとする際に買主や金融機関から敬遠されることがあります。所有権の権利関係に不明瞭な点があれば、融資審査も通りにくく、購入の交渉がスムーズに進まなくなるのです。

また、登記情報がきちんと整備されていないと、トラブル防止のためにより多くの書類を要求される場合もあります。結果的に手間や費用がかさんでしまい、売却のチャンスを逃すことにつながりかねません。

せっかく相続した不動産の価値を最大限に引き出すためにも、登記は必須のステップと考えておくことが重要です。義務化施行後は、登記未了のままでは市場での信用を失いやすいため、早めの対応が欠かせません。

相続人が増えることで手続きが複雑化

相続登記を長期間行わないと、その間に相続人が新たな家族へと拡散し、さらに多世代にわたる権利関係が生まれます。各世代で発生する結婚や死亡、離婚などの戸籍状況が絡むため、必要となる書類の数は増大していきます。

相続人が増えれば遺産分割協議も複雑化し、それぞれの希望を調整するのが難しくなるでしょう。共有者となる相続人が多数になることで、不動産の処分や利活用が困難になるケースも少なくありません。

こうした煩わしさを回避するためにも、早期に相続登記を完了しておくことで相続対象者を明確にし、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

相続問題が長期化し、トラブルが拡大する恐れ

相続登記を怠ると、後から追加で見つかった相続人との調整が難しくなるなど、家庭内のトラブルが長期化するリスクが上がります。時間が経過するほど当事者同士の関係性が希薄になり、解決までに要する労力が増すケースは少なくありません。

特に相続人の中に行方不明者がいる場合や、意思疎通が困難になっている場合、問題解決までにかかる期間はさらに長引く可能性が高いです。適切なタイミングで専門家を交えないと、一向に話が前に進まないこともあります。

相続登記が義務化された現在では、遅れがペナルティの対象となる可能性もあるため、問題が発生したとしても比較的容易に関係書類や状況を把握できるよう、相続登記を早めに行うことが重要です。相続人全員にとって、スムーズな資産承継と確実な不動産利用を実現するためには、放置しない姿勢が欠かせません。

相続登記の流れと必要書類

相続登記は事前の確認や書類収集をしっかり行えば、比較的スムーズに申請できます。

相続登記の第一歩は、不動産所在地を管轄する法務局への確認や相談から始まります。管轄を間違えると申請が受理されない場合もあるため、注意が必要です。

書類には被相続人の戸籍や除籍謄本、固定資産評価証明書などが含まれ、相続関係を証明するための戸籍収集に手間がかかることがあります。余裕を持って必要書類を集め、遺産分割協議が成立している場合はその署名押印済の協議書も準備しましょう。

申請手続きには登録免許税の納付が必要となり、固定資産税評価額をもとに算定します。書類と納付を済ませれば、法務局が審査を行い、不備がなければ新しい名義で登記が完了する流れです。

法務局の確認から書類準備までのステップ

不動産所在地を管轄する法務局を調べることです。電話や窓口相談で必要な書類や手続きについて概要を把握すると、後の作業が円滑に進む傾向があります。

次に、集めるべき書類をリストアップし、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や除籍謄本などを取得します。この時点で遺産分割協議書がまとまっている場合は、こちらも同時に用意しておきます。

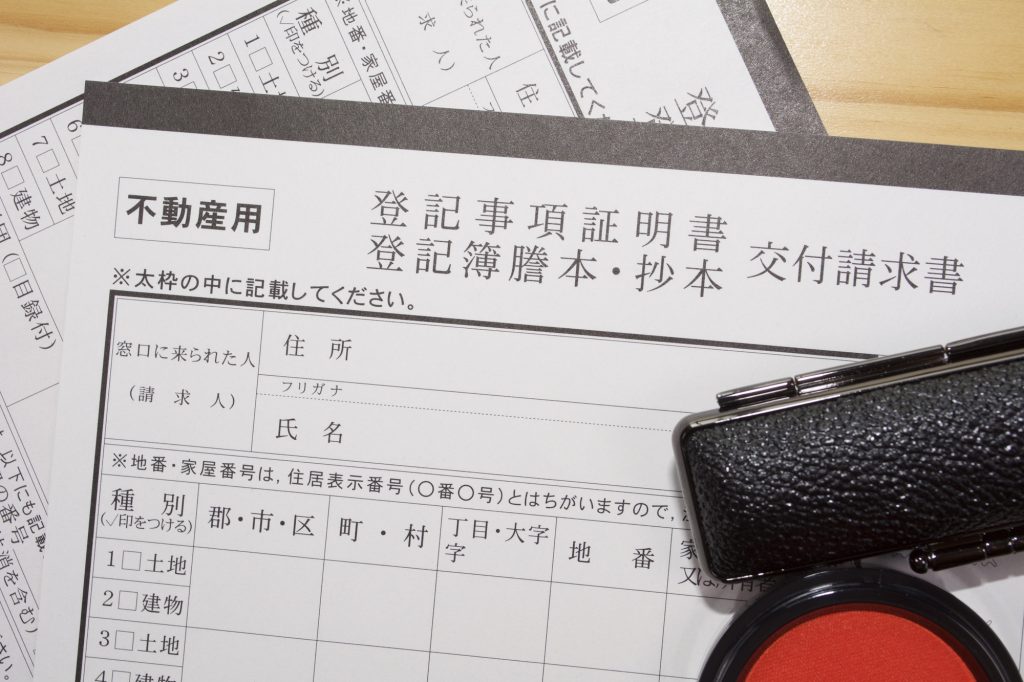

必要書類が揃ったら、登記申請書の様式に従って記入し、法務局に提出します。不備があれば差し戻しを受けることもあるため、記載内容には誤りがないか入念に確認しましょう。

戸籍謄本・除籍謄本を含む主な書類一覧

相続登記に必要となる書類には、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や除籍謄本、さらに相続人全員の戸籍謄本が含まれます。これらによって相続人を確定し、正確な相続関係を証明することが目的です。

また、不動産の評価額を示す固定資産評価証明書も必要です。これは相続税や登録免許税の計算根拠となる重要な書類で、市区町村の税務担当窓口で取得できます。

遺産分割協議が完了していれば、遺産分割協議書を添付し、相続人全員の実印と印鑑証明書を合わせて提出します。この協議書がない場合、法定相続分での共有登記となり、単独での登記は難しいケースが多い点に注意しましょう。

登録免許税の計算と納付方法

登録免許税は不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出されます。相続登記の場合、税率は原則として0.4%が適用されますが、登録免許税法の改正や特例措置により変動することもあるため、最新の情報を法務局や税理士などの専門家に確認しましょう。

納付の方法としては、法務局窓口で収入印紙を購入して貼付する方法や、納付書による金融機関での支払いなどが一般的です。必要な登録免許税の金額は、不動産の数や評価額の合計によって大きく変わります。

義務化が進んだ現在は、申請が集中しやすいため、早めに評価額を調べて予算を確保しておくことがポイントです。審査時に登録免許税の不足があると手続きが完了しないので、正確な計算が欠かせません。

相続登記にかかる費用と専門家への依頼

相続登記を自力で行うか、司法書士など専門家に依頼するかは費用や手間を見比べて検討しましょう。

相続登記には、戸籍謄本や除籍謄本の請求手数料、固定資産評価証明書の発行手数料、登録免許税などの実費がかかります。専門家に依頼する場合は、これらに加え報酬も必要です。

ただし、専門家のサポートを受けることで、書類の不備や遅れによるトラブルを避けられるのは大きなメリットです。特に相続人が多数いる場合や、所有者不明の不動産が複数ある場合は、プロのアドバイスが結果的に時間とコストを節約することもあります。

自力で対応する場合は、法務局やネット情報を活用し慎重に進めましょう。複雑な手続きに戸惑うなら、専門家に相談するのも一つの方法です。

書類発行手数料や司法書士への報酬相場

戸籍謄本・除籍謄本の取得費用は1通あたり数百円程度で、複数枚必要になることがあります。固定資産評価証明書の発行には自治体ごとの手数料がかかりますが、こちらも数百円から千円程度が一般的です。

司法書士への報酬は案件の複雑さや相続人の人数、不動産の数によって変動し、相場は数万円から十数万円程度とされています。細かい相談料や書類作成費用が別途発生するケースもあるため、事前に見積もりを取りましょう。

報酬が高めに感じられる場合でも、登記申請の代行や戸籍収集、協議書作成のサポートを受けられる点は大きなメリットです。手続きのミスによる再提出や、紛争リスクの軽減を考慮すると、結果的に費用対効果が高いと感じる方も多いでしょう。

費用を抑えるポイントと注意点

自分で申請を行う場合は、依頼料を節約できますが、戸籍収集や書類作成に労力がかかります。手続きが初めてという方は、法務局や専門サイトを参考に細部を確認しながら進める必要があります。

複数の司法書士に見積もりを取り比較することで報酬を抑えられる場合もあります。案件内容を正確に伝えたうえで金額と対応内容を吟味し、信頼できる依頼先を選ぶことが大切です。

注意すべきは、安易に費用を削減しようとした結果、不備や手続きミスで追加費用やトラブルが発生する可能性がある点です。費用とリスクをバランスよく考慮し、最適な方法を選択しましょう。

相続人申告登記や国庫帰属制度などの救済策

相続人間で協議が進まず困難な場合でも、新設された相続人申告登記や国庫帰属制度を活用する選択肢があります。

相続人申告登記は、相続人の一人が単独で申告できる簡易的な手続きとして新たに設けられました。遺産分割協議が整わない段階でも登記でき、所有者不明土地の増加を防ぐ効果が期待されています。

一方、相続した不動産を管理できない場合などには、国庫帰属制度を利用する選択肢もあります。一定の要件を満たせば国に不動産を引き取ってもらえるため、管理負担や課税リスクを避けたい相続人にとっては有用です。

ただし、これらの救済策にも細かな要件や手続きの制限が存在します。最終的には直接的な話し合いや協議が必要な場合も多く、状況に応じて法務局や専門家に相談して進めることが無難でしょう。

住所変更登記義務化と併せて知っておきたいポイント

住所変更があった場合も登記を行う義務化が進められる見込みで、不動産の管理責任がさらに強化されます。

相続登記義務化と同様に、今後は不動産の所有者情報を正しく反映させるため、住所変更登記の義務化も予定されています。特に転居で住所が変わった場合は、速やかに登記内容を更新することが必要になる見込みです。

住所変更登記を怠ると、重要な書類や通知が届かないだけでなく、将来トラブルが発生したときに対応が遅れるリスクがあります。不在や誤送付で権利保全の機会を逃す可能性もあるのです。

持ち主としての責任を果たすため、最新の住所や氏名を常に登記情報に反映させる必要があります。相続登記義務化と合わせて管理意識を高めておきましょう。

まとめ・総括:相続登記義務化で早期対応が重要に

2024年4月からの相続登記義務化を機に、相続問題の解決は先延ばしせず、早めに手続きを進める環境を整えましょう。

相続登記義務化は、所有者不明土地問題の解消と不動産流通の円滑化を目指す国の重要な施策です。これにより、取得を知ってから3年以内の手続きが必須となり、期限を過ぎると過料が科されるリスクが生じます。

一方で、相続人申告登記や国庫帰属制度など新たな制度の活用で、相続登記を進めやすくなる面もあります。住所変更登記の義務化も視野に入れ、常に登記情報を最新に保つことが今後のスタンダードとなりそうです。

施行が近づくにつれ、法務局や司法書士事務所の窓口が混み合うことも予想されます。混乱を避け、余裕を持って手続きを進めるためにも、早めの書類収集や専門家への相談を始めることが肝心です。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。

空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。