公開日:2025.09.19 更新日:2025.08.12

【2025年最新】リフォーム助成金ガイド!省エネ・耐震・バリアフリーを賢く活用

リフォームをするうえで大きなハードルとなるのが費用の問題です。水回りや窓といった重要な部分ほど高額になりやすいので、リフォームに踏み切れない方もいるでしょう。

そんな悩みに応える制度として、国や自治体が提供するリフォーム助成金があります。近年では、省エネ・バリアフリー・耐震化など多様な目的に応じた制度が整備され、条件を満たすことで数十万~100万円以上の補助が受けられるケースもあります。

本記事では、代表的な助成制度の最新情報や申請のポイントをわかりやすく紹介します。制度の仕組みを知ることで、賢くリフォーム資金を活用し、納得の住まいづくりを実現しましょう。

目次

リフォーム助成金とは?種類や目的を解説

リフォーム助成金とは、住宅のリフォームに使える助成金の総称です。1種類だけではなく、国や自治体がバリアフリー化や耐震化など、目的ごとにさまざまな助成金を用意しています。

受け取れる金額や工事費に対する割合は助成金の種類ごとに異なっていますが、金額は30万~100万円程度、割合は3分の1から ~2分の1程度が多いです。

また、リフォームの助成金は自治体ごとの独自性が高く、金額や割合が市区町村ごとに異なることがよくあります。また、独自制度を用意している場合もあり、中には定住促進のために手厚い助成金を用意しているところもあります。

代表的なリフォーム助成金の種類(省エネ・耐震・バリアフリー)と対象工事

まずは代表的な助成金のカテゴリーである「省エネ」「耐震」「バリアフリー」の概要を説明します。これらの助成金は住宅の性能や安全性、耐久性などを向上する効果が高いため国も力を入れており、継続的に事業を行っています。

省エネリフォーム

省エネリフォームの助成金は、主に、窓の断熱改修や断熱材の追加、高効率給湯器の導入など、内装や機器による省エネ化を行う工事が対象となっています。リフォームに伴って光熱費の削減も期待できるため、長期的なコストパフォーマンスに優れる制度だといえるでしょう。

環境面への配慮から国が大々的に行うことが多く、国土交通省、経済産業省、環境省の3省が合同で行っている「住宅省エネ2025キャンペーン」もその一つです。

耐震リフォーム

耐震リフォームは、主に1981年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」と呼ばれる住宅を現在の耐震基準まで補強する「耐震改修」工事が対象となっています。

助成金を受け取るためには、住宅の耐震性が不足していることを証明する必要があり、現在の耐震性をチェックする「耐震診断」が必要になる場合があります。ただし、すべての助成金で耐震診断が必須なわけではなく、自治体によって条件が異なるため注意が必要です。

バリアフリーリフォーム

バリアフリーリフォームは、手すりの設置や段差解消、引き戸への変更など、住宅をバリアフリー化する工事が対象になります。高齢者や要介護者がいる家庭では、介護保険制度の住宅改修助成と組み合わせて利用できるケースもあります。

住宅省エネ2025キャンペーンの概要と3つの補助事業

数あるリフォーム助成金の中でも、必ずチェックしておきたいのが、国土交通省と経済産業省、環境省が合同で行っている「住宅省エネ2025キャンペーン」です。

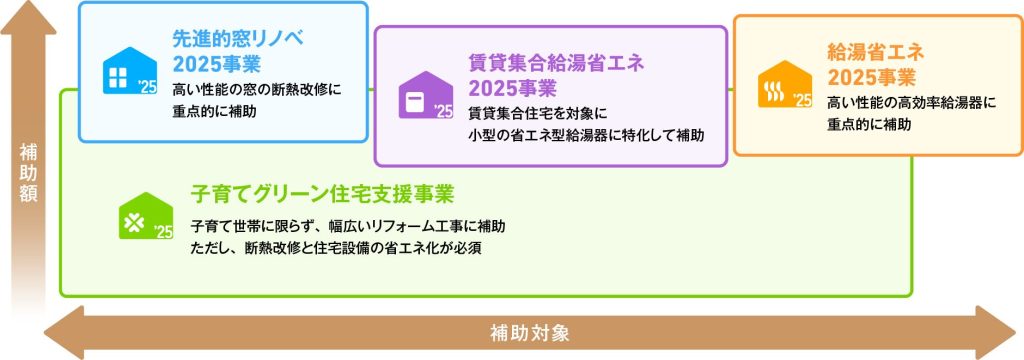

このキャンペーンは新築とリフォームを対象にした4つの補助事業からなっており、そのうち以下の3つの事業を住宅リフォームに活用できます。

- 子育てグリーン住宅支援事業

- 先進的窓リノベ事業

- 給湯省エネ事業

本制度で特に注目したいのは、指定された条件の機器を使うことで補助額が加算される、給湯省エネ事業の補助額加算です。最大で8万円の加算が受けられるため、加算要件を前提にして設計を組んでもよいでしょう。

なお、これらの事業は併用が可能となっていますが、住宅省エネキャンペーン以外の補助制度との併用は基本的にできません。別の事業による補助を検討している場合は、どちらが補助率が高いか確認してから利用を検討しましょう。

なお、受付は予算上限に達するまでの先着順で、予算がなくなった場合は、その年度の受付は終了しますので、なるべく早めの申請をおすすめします。

子育てグリーン住宅支援事業

子育てグリーン住宅支援事業は、子育て世帯をはじめとする幅広いリフォーム工事を補助することを目的にした事業です。断熱改修と住宅設備の省エネ化が必須になりますが、上限額40万円または60万円と補助額が大きいのが特徴です。

補助対象事業は以下の表のとおりで、必須工事のうち2つ以上を必ず実施する必要があります。

| 区分 | カテゴリー |

| 必須工事 | 1.開口部の断熱改修2.躯体の断熱改修3.エコ住宅設備の設置 |

| 任意工事 | 4.子育て対応改修5.防災性向上改修6.バリアフリー改修7.空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置8.リフォーム瑕疵保険等への加入 |

なお、上記の必須工事のうち、2つを実施した場合は補助上限が40万円、3つすべてを実施した場合は補助上限が60万円になります。ただし、カテゴリー1~8の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象外になるので注意しましょう。

また、すでに2025年の給湯省エネ事業の交付決定を受けている場合は、カテゴリー3の工事を行ったものとして扱われます。

先進的窓リノベ事業

先進的窓リノベ事業は、高性能な断熱窓への改修支援を目的としています。補助上限額は200万円で、工事の種別や窓の種類・大きさに応じて補助額が決まります。複数の窓を工事する場合は、それらに対する補助額の合計が支給されます。

対象となる工事は以下のとおりです。

- ガラス交換

- 内窓設置

- 外窓設置(カバー工法・はつり工法)

- ドア交換(カバー工法・はつり工法)

この事業で注意すべき点は、助成金を受け取るための要件として、窓の仕様が細かく設定されている点です。たとえば、ガラス交換工事では、使用する窓の熱貫流率(熱の通過しやすさ)とガラスのサイズによって助成金の額が9段階に区分されています。

給湯省エネ事業

給湯省エネ事業は、高効率給湯器(エコキュート・エネファームなど)の導入を支援する事業です。

対象となる給湯機と補助額の基本は以下のとおりです。

- 1.ヒートポンプ給湯器(エコキュート):6万円/台

- 2.電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機):8万円/台

- 3.家庭用燃料電池(エネファーム):16万円/台

また、それぞれの給湯機に対して、一定の要件に該当する場合、以下の額が加算されます。

- 1.ヒートポンプ給湯器(エコキュート):4万円/6万円/7万円/台

- 2.電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機):5万円/7万円/台

- 3.家庭用燃料電池(エネファーム):4万円/台

なお、加算を受ける条件はそれぞれ指定されているので、ウェブサイトで詳細を確認しておきましょう。また、複数台を設置する場合は、補助対象となるのは2台までです。

その他の主な国のリフォーム助成金

ここからは、住宅省エネ2025キャンペーン以外の代表的なリフォーム助成金として、以下の助成金事業を紹介します。

- 長期優良化住宅リフォーム推進事業(国土交通省)

- 住宅・建築物安全ストック形成事業(国土交通省)

- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業(環境省)

- 介護保険法にもとづく住宅改修費の支給(厚生労働省)

長期優良住宅化リフォーム推進事業(国交省)

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の耐震性・省エネ性・劣化対策などを向上させるリフォームを支援する制度です。補助対象となるのは、リフォームを行う住宅のうち、以下の工事を行う場合です。

- 特定性能向上リフォーム工事(1.構造躯体等の劣化対策、2.耐震性、3.省エネルギー対策、4.維持管理・更新の容易性)

- その他性能向上リフォーム工事(インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事、バリアフリー工事、環境負荷の低い設備への改修、テレワーク環境整備改修、高齢期に備えた住まいへの改修など)

- 防災性、レジリエンス性の向上改修工事

- 子育て世帯向け改修工事

- 三世代同居対応改修工事

助成金額は、長期優良住宅(増改築)認定を取得する場合は、1戸につき最大160万円です。認定基準には満たないものの一定の性能確保が見込まれる場合は、1戸につき最大80万円です。

ちなみに、リフォームにより長期優良住宅に認定された場合は、確定申告の際に最大25万円の控除が受けられます。

住宅・建築物安全ストック形成事業(国交省)

住宅・建築物安全ストック形成事業は、地震による被害の軽減を目的に、各自治体が行う耐震診断や耐震改修工事への補助を国が後押しする事業です。国は予算の部分を担っており、実際の手続きは全国の自治体が担当しています。

助成金の対象になる住宅は旧耐震基準に該当する住宅が中心です。また、対象になる主な内容は以下のとおりです。

- 耐震診断の費用

- 耐震補強工事(基礎・壁・屋根など)

- 工事に伴う設計費用など

なお、助成金額は30万~100万円程度が一般的ですが、具体的な額は市区町村によって異なります。自治体によって数十万円の差が付くこともあるので、必ず建物のある自治体のウェブサイトで確認しましょう。

既存住宅の断熱リフォーム支援事業(環境省)

既存住宅の断熱リフォーム支援事業とは、省エネ効果の高い断熱リフォームを支援する制度です。実施主体は公益財団法人北海道環境財団ですが、全国を対象に事業を行っています。ただし、事業の申請期間や要件は毎年変わる可能性があるため、最新情報をウェブサイトで確認することが重要です。

事業はトータル断熱と居間だけ断熱の2種類に分けられており、以下の部分に関する工事が補助対象となります。

- 断熱材

- 窓

- ガラス+玄関ドア

補助対象は、15%以上のエネルギー消費削減が見込まれる改修工事で、補助額の上限は1住戸あたり120万円、補助率の上限は補助対象経費の3分の1です。使用する建材や製品は細かく指定されているので、あらかじめウェブサイトでチェックしておきましょう。

介護保険による住宅改修費の支給(厚労省)

厚生労働省では、要支援・要介護の認定を受けた方が、日常生活を安全に送るために行う小規模な住宅改修に対して、介護保険を用いた補助を行っています。

補助対象となる工事は以下のとおりです。

- 手すりの取付け

- 段差の解消

- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

- 引き戸等への扉の取替え

- 洋式便器等への便器の取替え

- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

助成金の上限は、支給限度基準額である20万円の9割にあたる18万円です。なお、支給限度基準額は、要介護者の状態や改修箇所によって異なる場合がありますので、利用前に必ず確認が必要です。

利用には事前申請とケアマネジャーのケアプラン作成が必要になるので、まずは自治体の窓口や地域包括支援センターで相談しましょう。

自治体独自のリフォーム助成金

全国の自治体では、国が行っている助成金以外に、独自制度に基づく助成金を用意している場合があります。

例えば東京都では、台東区で行われている子育て世帯の住宅リフォームに対する助成金や、墨田区で行われている防火を推進するための助成金、杉並区で行われている水害対策として住宅を高床化する助成金などがあります。

また、空き家対策や人口減少が深刻な地域では、助成金を定住促進の一部と位置づけていることが多く、空き家の用途変更や活用を促進するための助成金や、移住支援とセットになった助成金などを用意していることもあります。

こうした自治体の制度は、助成金額・対象条件・申請方法などが地域ごとに大きく異なります。申請期限も年度ごとに設定されているため、最新情報を得るには地元の行政窓口や自治体の公式サイトをこまめにチェックするのが基本です。

まとめ

なお、上記の必須工事のうち、2つを実施した場合は補助上限が40万円、3つすべてを実施した場合は補助上限が60万円になります。ただし、カテゴリ1~8の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象外になるので注意しましょう。

また、別の自治体へ引っ越す場合は、引っ越し先の自治体が定住促進のためのリフォーム助成金を用意していないか確認しましょう。今後数十年に影響する工事をするからこそ、助成金を最大限活用して、より良い住環境を用意したいものです。

この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。

お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。