公開日:2021.07.13 更新日:2025.01.08

古民家リノベーションの費用を抑える方法!相場や失敗しないポイントも紹介

空き家になった古民家を持っていると、誰しも一度はリノベーションを考えるのではないでしょうか?やはり、先祖代々引き継いできた家は大切にしたいですよね。

しかし、そこで頭を悩ませるのが費用の問題です。古民家リノベーションは高いと耳にしていても、実際の相場はどのくらいなのか、節約する方法はないのかなど、疑問は多いでしょう。

そこで、この記事では古民家リノベーション費用の相場や疑問点などについて解説します。さらに、リノベーションを自己負担0円で実現する方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

古民家のリノベーションには「1,000万円」を超えるケースも!

まず頭に入れておきたいことが、古民家リノベーションの費用は高額になりやすいということです。

古民家は現代の住宅と作りが違ったり、手に入りにくい部材を使っていたりと、費用がかかるポイントが多く、それらが積み重なることで高額になるケースが多いのです。場合によっては1,000万円を超えるケースもあり、古民家オーナーの頭を悩ませる問題となっています。

特に、屋根や外壁などの施工面積が広い箇所の施工が含まれると高額になりやすい傾向にあります。また、キッチンやトイレ、風呂などの水回りを入れ替えることが多いのも、高額になりやすい一因となっています。

ほかにも、耐震診断と耐震補強が必要になるケースも。耐震補強が大がかりな工事になると、それだけで数百万円かかることもあります。

まずは、古民家リノベーションの目的を明確にしましょう!

古民家リノベーションが高額になりやすいとはいえ、具体的な額を見ないことには、実現が可能か不可能かを判断することはできません。そのためにまずやるべきことは、目的を明確にすることです。

リノベーションとリフォームの違いとは

リノベーションをする際に気を付けたいのが、リノベーションとリフォームを混同してしまうことです。どちらも既存の住宅を修繕したり、手を加えたりするときに使われる言葉ですが、目的の面で意味が異なります。

まずリノベーションとは、既存の建物に新たな価値を付加する目的で行う、修繕や改修工事を指す言葉です。例えば、古民家をカフェにする場合や、空き店舗を別業態の店舗にする場合などが該当します。間取りの変更や床の張替えなど、工事が大規模になることが多いです。

一方リフォームは、既存の建物の機能を回復するために行う、修繕や改修工事を指す言葉です。床の張替えや間取りの変更などを伴うケースもありますが、工事後の目的が変わらないのであれば、リフォームの範囲内と捉えてよいでしょう。

リノベーションの3つの目的

リノベーションの目的は、一般的に以下の3種類に分けられます。

| ・自分で利用するため ・売却するため ・第三者に貸し出すため |

自分で住むのか、売却するのか、それとも貸し出すのか、それらの目的によって、リノベーションの方向性や範囲は大きく変わってきます。

特に、貸し出す目的の場合、借り手のことを考えたリノベーションが求められるため、「とりあえず」でやってしまうとニーズに応えられない可能性が出てきます。

そのためにも、まずは古民家を今後どのように維持し、役立てたいのかをハッキリさせる必要があります。そして、貸し出す目的でリノベーションをする場合は、空き家のノウハウに優れた不動産会社に相談するのがおすすめです。

例えば、「アキサポ」は、長年空き家を専門に取り扱ってきた空き家の専門家です。空き家の需要や流通ルートなどに詳しいので、ぜひ気軽にご相談ください。

古民家をリノベーションするメリット・デメリット

古民家リノベーションのメリット・デメリットは、リノベーションの目的によって異なります。そこでここでは、自分で利用する場合・売却する場合・第三者に貸し出す場合に分けて、メリット・デメリットを解説します。

メリット

古民家リノベーションの目的別メリットには、主に以下のような点があります。

自分で利用する場合

| ・使い勝手を良くできる ・建物の状況を改善できる ・建て直すより固定資産税が安い |

売却する場合

| ・高く売れる可能性がある ・早く買い手が付く可能性がある ・古民家のブランド価値を活かせる |

第三者に貸し出す場合

| ・借り手のニーズに応えられるようになる ・借り手が見つかりやすくなる可能性がある ・古民家のブランド価値を活かせる |

いずれの目的の場合も、リノベーションはポジティブな効果を与えてくれます。ハードルを高く感じる方も多いと思いますが、目的や予算が明確であれば、古民家リノベーションは目的達成のための優れたサポート役となってくれるでしょう。

デメリット

古民家リノベーションの目的別デメリットには、主に以下のような点があります。

自分で利用する場合

| ・リノベーション費用が高額になりやすい ・最新の設備や家電が使えない場合がある ・断熱性や耐震性の対策が必要な場合がある |

売却する場合

| ・初期費用が掛かる ・売りに出すまでに時間がかかる可能性がある |

第三者に貸し出す場合

| ・初期費用が掛かる ・リノベーション費用の回収が必要になる |

デメリット面では、主に費用に関することが目立ちます。自分で利用する場合は、予算内で納得のいくリノベーションができるかが重要になりますし、売却や貸し出しを目的とした場合は、リノベーション費用を回収できるのかを検討する必要があります。

古民家を維持する場合はどれくらい費用がかかる?

古民家のリフォームにはまとまった費用がかかるため、とりあえず維持しておこうと考える方も多いと思います。

確かに維持なら一度に多額のお金が出ていく心配はありません。しかし、年単位で見ると安くない額になってしまうのも事実です。

古民家の維持にかかる主な費用項目

| ・固定資産税(土地・建物) ・都市計画税(市街化区域に建物がある場合) ・電気代(止めていない場合) ・水道代(止めていない場合) ・ガス代(止めていない場合) ・火災保険料 ・管理委託費(巡回サービスや除草・木の剪定など) |

これらを総合すると、年間10万〜数十万円が必要になります。さらに、緊急の修繕が発生する場合もありますし、空き巣や放火などのリスクも付きまといます。

古民家を維持する場合はあくまで一時的と考え、早めの利活用や売却を考えた方がいいでしょう。

古民家(空き家)の維持費については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

古民家リフォームの費用相場|箇所別に解説

ここからは、古民家リフォームの費用相場を場所別に解説します。

リフォーム費用は物件によって差があるため、明確な相場はありません。そこでここでは、国土交通省から発表されている「リフォームの内容と価格について」から参考価格を紹介したいと思います。

「リフォームの内容と価格について」は、工務店・リフォーム会社・量販店等約40社に対するアンケート及びヒアリング調査から参考価格を算出したものです。

あくまで一般的な住宅を対象とした価格のため、古民家の場合は追加工事が発生する可能性があります。そのため、参考価格よりも高めに考えていただければと思います。

居間(リビング)・居室|200万~400万円

居間を全面的に改修する費用は、200万〜400万円が相場です。主な作業内容と参考価格は下記のとおりです。

| 工事内容 | 参考相場 |

| 畳の交換 | 6万~12万円 |

| 畳のフローリング化 | 15万~60万円 |

| 壁クロスの貼り換え | 6万~30万円 |

| 壁クロスの珪藻土化 | 18万~30万円 |

| 段差の解消 | 8万~20万円 |

| 床暖房の設置 | 50万~150万円 |

| 和室の洋室化 | 50万~200万円 |

| ホームシアターの設置 | 300万~500万円 |

| 2室を1室にまとめる | 50万~80万円 |

| 天然素材を用いた室内全体のエコリフォーム | 300万~1,000万円 |

細々した作業は少なく、床や壁など、面積あたりで価格が算出される作業がメインです。そのため、材料の原材料費によって全体の価格が変動する傾向にあります。

例えば、床を10畳張り替えた場合、1畳の価格が1万円の場合と2万円の場合では、総額で10万円の差が出ます。材料の性能と費用のバランスを考え、予算内で最適な材料を選びましょう。

台所(キッチン)|80万~400万円

台所のリフォーム費用は、リフォーム内容によってかなり差が出ます。

例えば、古い部分を修繕する程度ならさほど高額にはなりませんが、システムキッチンを入れたり、さらにはアイランドキッチン化したりするとかなり高額になります。

参考に部位別の費用相場を紹介します。

| 工事内容 | 参考相場 |

| IHコンロへの交換 | 18万~80万円 |

| ガス給湯器の交換 | 20万~50万円 |

| システムキッチン(I型)への交換 | 40万~80万円 |

| システムキッチンの交換(壁付け→対面型) | 75万~200万円 |

| オール電化への改修(ほかの水回りも含む) | 100万~200万円 |

| 高効率給湯システムの設置(ほかの水回りも含む) | 55万~100万円 |

| アイランドキッチンの設置 | 300万~450万円 |

風呂(バス)|リフォームの方針によって大きく異なる

風呂のリフォームは、古民家リフォームの中でも悩む部分ではないでしょうか。浴槽の交換だけするか、システムバスにするか、ヒノキ風呂のようなこだわりの風呂にするか、古民家の使い道によってリフォームの方法は変わると思います。

まず、浴槽の交換やシステムバスにする場合の参考価格を紹介します。

| 工事内容 | 参考相場 |

| 浴槽の交換 | 14万~20万円 |

| システムバスの交換 | 60万~150万円 |

| オール電化への改修(ほかの水回りも含む) | 100万~200万円 |

| 高効率給湯システムの設置(ほかの水回りも含む) | 55万~100万円 |

| タイルや壁の張り替え | 面積単価×施工面積で算出 |

なお、こだわりの風呂にするリフォームはオーダーメイド品のため、ハッキリとした相場はありません。

例えばヒノキ風呂は浴槽だけなら約30万円から商品がありますが、壁や床の張替えも行う場合、そこもヒノキにするか、タイルや石を使うかによって価格が変わります。

トイレ|20万~100万円

トイレの相場は、便器だけを交換するか、壁や床もリフォームするかによって価格が変わります。主な施工費用は下記のとおりです。ここでは洗面所の費用も合わせて紹介します。

| 工事内容 | 参考相場 |

| トイレ全体の改修(タンク式) | 20万~100万円 |

| タンクレストイレへの交換 | 30万~50万円 |

| 洗面所の改装 | 20万~100万円 |

| 洗面化粧台の交換 | 20万~50万円 |

屋根・壁|材料によって総額が変わる

屋根・壁は、使用する材料費がそのまま総額に反映されます。

また、屋根のリフォームは、耐震性能を考える上でも重要な部分です。リフォームで屋根を軽くできれば、地震で柱が折れて家がつぶれるリスクも低くなるためです。

屋根材の定番は瓦屋根ですが、金属屋根(ガルバリウム鋼板屋根)という、瓦屋根風の軽量金属屋根もあります。軽く、耐久性も高いため、耐震化を考えるならぜひ考えておきたいところです。

| 工事内容 | 参考相場 |

| 外壁材の重ね塗り | 50万~150万円 |

| 雨どいの交換 | 5万~40万円 |

| サイディングの上塗り | 80万~200万円 |

| スレート屋根の塗り替え | 20万~80万円 |

| 金属屋根の重ね葺き | 90万~250万円 |

| 瓦屋根の交換 | 70万~120万円 |

耐震補強・シロアリ対策|安全対策も忘れずに

リフォームは住宅の健康診断の機会でもあります。住宅を長持ちさせるためにも、耐震補強やシロアリ対策といったメンテナンスを取り入れておきましょう。

| 工事内容 | 参考相場 |

| シロアリ防止処理 | 15万~30万円 |

| 耐震補強(金物使用) | 20万~60万円 |

| 耐震補強(基礎からの工事) | 100万~200万円 |

耐震補強の方法は、金物を使って住宅の躯体を強固にする工事や、柱・壁の追加、基礎からの工事などがあります。なお、工事内容は元の耐震性能をベースに、「耐震評点」という建物の耐震性能を表す指標が1.0を超えるように設計するのが基本です。

耐震補強をする場合は、まず耐震診断を行い現状の耐震評点を知るところから始めましょう。

古民家リフォームの費用を抑える2つの方法

リフォームする箇所を絞っても、やはり安い金額にはなりません。そこで、リフォーム費用を抑える2つの方法を紹介します。

それは、「補助金」と「DIY」です。

まず補助金ですが、リフォームに関連する補助金は意外と多く、バリアフリー化や耐震化など、目的ごとに補助金が用意されています。

また、DIYは自分でリフォームを行うため、費用がほぼ材料費だけで済みます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1)補助金制度の活用

ここでは、リフォームに関する主な4種類の補助金を紹介します。

(1-1)「介護保険における住宅改修」補助金

介護保険における住宅改修補助金とは、住宅をバリアフリー化する目的でリフォームする場合に支給される補助金です。

手すりの取り付けや段差の解消といった工事が対象で、支給限度基準額20万円の9割(18万円)を上限に支給されます。

支給対象や支給額の詳細は下記のリンクをご覧ください。

(1-2)「耐震診断・耐震改修」補助金

耐震診断・耐震改修補助金とは、耐震基準を満たさない建築物を、耐震基準を満たすためにリフォームする際に支給される補助金です。

対象は、昭和56年5月31日以前に着工した建築物(旧耐震建築物)で、補助額は自治体によって異なります。

耐震診断(基準を満たすかの調査)と耐震改修(耐震化する工事)は、別々に補助金が用意されているため、どちらも忘れず申請しましょう。

自治体によって制度の差があるため、まずは役所の建築担当窓口に相談してみるといいでしょう。

(1-3)長期優良住宅化リフォーム補助金

長期優良住宅化リフォーム補助金とは、住宅を「長期優良住宅」にするためのリフォームに支給される補助金です。

なお、長期優良住宅とは、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅」のことを言います。条件が複雑なため、詳細のチェックはリフォームの施工会社に任せましょう。

この補助金は補助額がかなり高く、評価基準型・認定長期優良住宅型・高度省エネルギー型の3段階で100万円(150万円) / 200万円(250万円) / 250万円 (300万円)がそれぞれ受け取れます。

※( )内の額は下記要件に該当する場合

| ・三世代同居対応改修工事を実施する場合 ・令和3年4月1日時点で40歳未満の世帯 が工事を実施する場合(令和3年現在) ・令和3年4月1日時点で18歳未満の子を 有する世帯、又は申請時点で18歳未満の子を有する世帯が工事を実施する場合 (令和3年現在) ・自ら居住する既存住宅を購入し、売買契約後1年以内に工事を実施する場合 |

長期優良住宅化リフォーム推進事業(国立研究開発法人 建築研究所)

(1-4)その他自治体のリフォーム補助金

上記の補助金以外にも、自治体ごとに独自でリフォーム補助金を用意している場合があります。補助金額は自治体によって異なりますが、5万〜30万円くらいが多いです。

この補助金は支給条件が厳しくないのが特徴です。住民の定住を促すために設けられている場合が多く、リフォームに特別な目的が無くても補助金がもらえるケースが大半です。リフォームを行う際には必ずチェックしましょう。

(2)DIYで自分でリフォームする

DIYは材料費だけでリフォームができるため、リフォーム費用をかなり抑えることができます。しかし、メリットとデメリットもハッキリしているため、使いどころの見極めが大切です。

DIYのメリット

| ・人件費がかからない ・自由にリフォームができる ・スケジュールが自由 ・愛着がわく |

DIYのデメリット

| ・仕上がりが技術に左右される ・時間がかかる ・材料の調達が大変 ・作業に危険を伴う場合がある |

DIYの注意点

| ・電気や水道は業者に依頼する ・柱や壁など建物の構造に関係する部分は業者に依頼する ・必要な工具の費用も見積もっておく ・材料の調達先を確保しておく |

このように、DIYは自由にできる反面、失敗のリスクも大きいです。また、電気・水道や柱・壁など個人で工事ができない部分もあります。安全のため、必ず業者に頼みましょう。

なお、DIYを活用するおすすめの方法は「可能な範囲内でDIYする」ということ。

リフォームのメインは業者に依頼し、内装のような家の安全性に影響しない部分をDIYで節約しましょう。

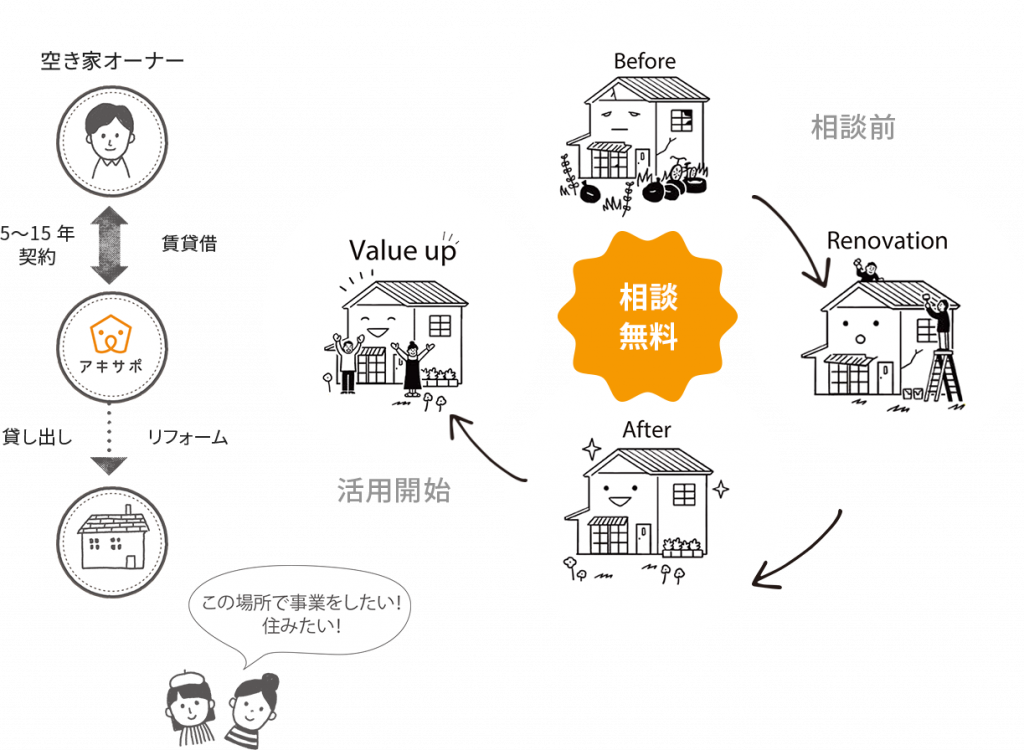

(3)アキサポを活用して自己負担0円でリノベーションする

最後に紹介する方法は、空き家活用サービスの「アキサポ」を利用する方法です。補助金やDIYを活用しても、古民家リノベーションには多くの費用が掛かりますが、「アキサポ」なら自己負担0円(※)からリノベーションを実現できます。

では、「アキサポ」とは具体的にどのようなサービスなのか、そして古民家を上手に活用するにはどうすればよいのか、ここではこれらの疑問に回答していきます。

※ 建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。

アキサポとは

アキサポとは、空き家をリノベーションしてから貸し出すことで、月々の賃料を得ることができる「空き家活用サービス」の一つです。

サービスの仕組みとしては、アキサポがオーナー様から空き家を借上げ、リノベーションを実施してから、利用希望者に貸し出すといった形です。得られた収入は、一部がオーナー様に還元されます。

これだけ聞くと、一般的な賃貸サービスに思えますが、実は「アキサポ」には、とてもお得な特徴があります。それは、貸し出す際に必要となるリノベーション代や修繕代、事務手数料などがかからないこと。すべてアキサポが負担するので、オーナー様は自己負担0円(※)からリノベーションを実現できるのです。

※ 建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。

実際、京都にある古民家のマッチングに成功した事例もあります。元は古びた古民家でしたが、リノベーションをして一棟貸しの宿泊施設へと生まれ変わらせています。

「アキサポ」には空き家のプロスタッフが集まっているため、古民家の借り手探しも得意です。古民家の利活用を検討したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

古民家の需要は高い!マッチングすれば利活用可能

よく、古民家にはブランド価値があると言われますが、では実際どこに顧客がいるのかを考えると、疑問に思う方も多いと思います。PRのためにリノベーションをする方法もありますが、確実に借り手が付く保証はありませんし、不安が大きいでしょう。

ここでポイントとなるのが、古民家の流通ルートや需要に詳しい不動産会社を見つけることです。アキサポのように空き家を専門で取り扱っている会社であれば、独自ノウハウの蓄積がありますし、ほかにも地域に特化した不動産屋なら、地元に隠れたニーズを知っている可能性があります。

古民家の活用は需要を見つけることがポイントです。まずは頼れる不動産会社を見つけて、相談してみるところからはじめてみましょう。

古民家リフォームで失敗しない3つのポイント

古民家リフォームと一般的なリフォームを同様に考えてはいけないことがあります。それは、使われている工法や材料の規格が最近の建物と異なることです。

「伝統工法」と呼ばれる工法で作られている建物があったり、屋根が茅葺屋根になっていたりすると建物に合わせて施工方法を考える必要があります。

それを踏まえて、古民家リフォームで失敗しない3つのポイントを見ていきましょう。

借り手を見つけてからリフォームをする

リフォームの大前提として、必ず借り手を見つけてからリフォームをしましょう。建物の使い方は借り手によって異なります。借り手がついてから追加工事をすると費用がかさんでしまいます。

誰でも使いやすいように床や壁だけ先にリフォームしておく考え方もありますが、これも要注意。古民家を活用した事業ではリフォームコンセプトが明確な場合が多いため、床や壁までこだわるケースもあるのです。

つまり、借り手と一緒にリフォーム計画を考えるのがおすすめ。借り手とリフォーム費用を折半できれば費用の節約にもなりますよ。

古民家リフォームの実績が多数ある業者を選ぶ

古民家は最近の住宅と工法や材料が違うため、建物に合わせて臨機応変に対応しないといけない場面もあります。つまり、古民家リフォームは経験がものをいう仕事と言えます。

そのため、リフォーム業者は実績がなるべく多い業者を選びましょう。古民家は物件によって構造の差が大きいため、場数を多く踏んできた業者が安心です。

また、実績が多いと材料の調達ルートを持っている可能性も高いです。茅葺屋根のように材料の調達が難しい部分がある場合は、特に重視すべきポイントとなります。

耐震診断を必ずセットで行う

古民家リフォームの際は必ず耐震診断をセットで。耐震基準に満たない場合は耐震改修も行いましょう。

昭和56年以前に着工された建物は旧耐震建築物と呼ばれ、震度5強程度地震に倒壊しないことを基本に設計されています。そのため、震度6や7の場合では倒壊しない補償がありません。古民家のほとんどはこれに該当するため、リフォームの機会に合わせてチェックしましょう。

よく「古民家は大黒柱があるから強い」と言われますが過信は禁物です。古民家にも下記のようなリスクがあります。

古民家の地震に対するリスク

| ・瓦屋根が重く重心が高いため、横揺れで柱が折れる可能性がある ・木材がシロアリに食われている可能性がある ・基礎がコンクリートで固められておらず、貧弱な場合がある ・壁が少なく地震に対する強度が不足している場合がある ・増築を繰り返して不安定な構造になっている場合がある |

このように、古民家には古いがゆえのリスクがいろいろあります。耐震診断でこれらの問題点を洗い出し、必要に応じて耐震化工事を行いましょう。

古民家は今後もっと希少化が進むと考えられます。その場合、保存状態の良い古民家は市場価値が高まることも考えられます。

大事な資産を守るため、かならず耐震診断を行いましょう。

古民家リノベーションの事例

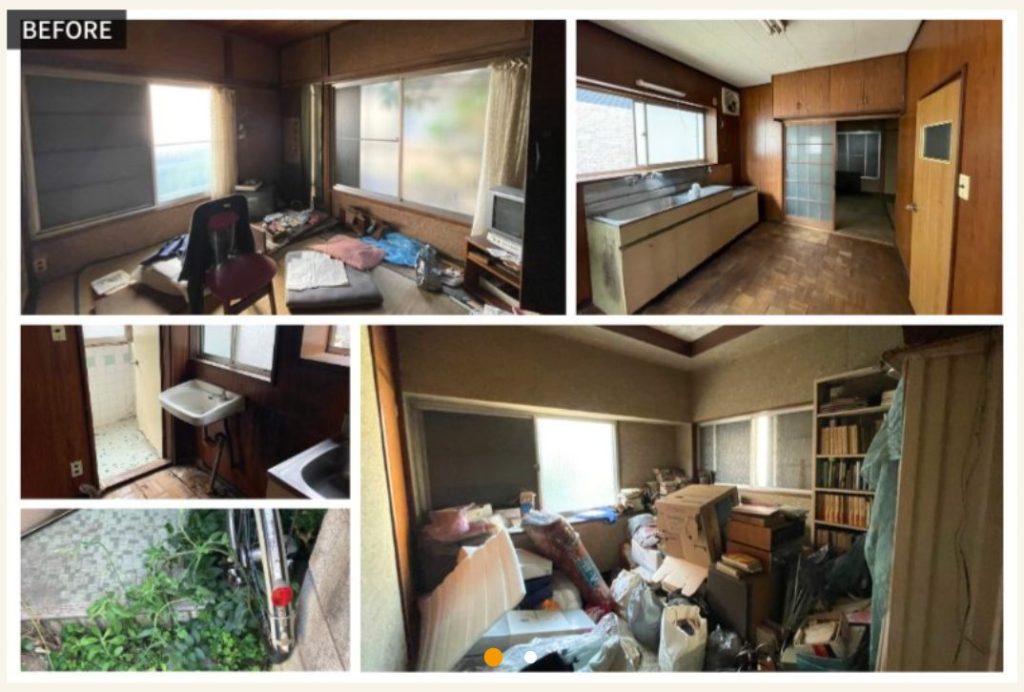

ここからは、アキサポが行った古民家リノベーションの事例を3つ紹介します。具体的な事例があれば、空き家リノベーションのイメージも湧きやすいと思います。

今回は、戸建て住宅を飲食店にリノベーションした例を2件と、戸建て住宅を賃貸住宅にリノベーションした例を1件紹介します。

事例①:10年空き家だった戸建て住宅は和モダンカフェ&食事処へ再生

| 建築年月 | 築50年(お問合せ時) |

| 延床面積 | 約55.59㎡ |

| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |

| 活用事例 | 飲食店(2階に茶室あり) |

床がふにゃふにゃになるほど劣化した、10年間空き家だった戸建て住宅を和モダンカフェ&食事処にリノベーションした例です。建物が全体的にかなり傷んでいた物件でしたが、アキサポのリノベーションにより、和とモダンが融合した居心地よい空間に生まれ変わりました。

事例②:築46年の空き家を曜日がわりのシェアカフェへ

| 建築年月 | 1975年11月 |

| 延床面積 | 1階:33.12㎡/2階:33.12㎡/延床:66.24㎡ |

| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |

| 活用事例 | シェアカフェ |

築46年の古民家を、地域コミュニティの場となるシェアカフェにリノベーションした例です。内装を大胆に改修し、開放感と清潔感のあふれる居心地よい空間になりました。

なお、この物件はシェアカフェの企画・運営実績がある「omusubi不動産」との連携により実現した例です。アキサポは、必要に応じてほかの団体と協力しながら事業を推進していきます。

事例③:7年以上借り手が見つからなかった空き家は現況を活かした新たな賃貸住宅へ

| 建築年月 | 1963年11月 |

| 延床面積 | 79.33㎡ |

| 構造 | 木造2階建 |

| 活用事例 | 賃貸住宅 |

7年以上空き家のままだった住宅を賃貸住宅として貸し出した例です。元々状態は悪くありませんでしたが、長年借り手がつかないままだったため、キッチンや水回りを中心とした古い設備の交換や間取り変更といった使い勝手を意識したリノベーションを行いました。

合わせて、悩みの種だった庭木の伐採を行い、駐輪スペースとしたことで、管理の負担軽減も実現しています。

「アキサポ」で失敗リスクゼロの古民家リノベーションを

古民家リノベーションは、古民家の価値を上げるためにとても有効な手段です。リノベーションのメリットは大きく、目的にかかわらずポジティブな影響を与えてくれます。

しかし、今回紹介したように、リノベーションに必要な費用は高額になりがちです。失敗しないリノベーションを実現するためにも、「借り手を見つけてからリノベーションをする」「古民家リノベーションの実績が多数ある業者を選ぶ」「耐震診断を必ずセットで行う」といった3つのポイントは覚えておきましょう。

さらにリスクを減らしたいなら、自己負担0円(※)から空き家活用が実現できる「アキサポ」がおすすめです。アキサポなら、リノベーション費用をオーナー様が負担しなくてよいので、金銭的リスクなしで古民家の空き家活用が始められます。

※ 建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。

得られる収益は物件によって異なるため、大きく収益を得るのは難しい場合も有ります。しかし、リスクの低さを考えたら「アキサポ」は間違いなくおすすめできるサービスです。

もし古民家でお悩みでしたら、ぜひ一度アキサポまでご相談ください。