公開日:2025.10.18 更新日:2025.09.29

シェアハウス経営の始め方と成功のポイントを徹底解説

シェアハウス経営の始め方と成功のポイントを徹底解説空き家の増加が社会問題となるなか、新しい不動産活用法として「シェアハウス経営」が注目されています。

多様化するライフスタイルに合わせて住まいのニーズが高まっており、投資対象としても将来性が期待できる分野といえるでしょう。しかし、安定的に収益を得るためには、事前の準備と適切な運営が欠かせません。そこでこの記事では、シェアハウス経営を始めるための基本的な流れから、収益性を高める工夫、実際の活用事例までを解説します。

目次

シェアハウス経営が注目される理由

従来のファミリー向け賃貸だけではなく、新しい住まいの形が求められている今。シェアハウスはその答えのひとつと言えます。シェアハウス経営が注目される背景には少子高齢化や単身世帯の増加といった社会変化があり、これらの要因が複合的に作用して市場拡大を後押ししているのです。

少子高齢化・人口減少と住宅ニーズの変化

日本の人口構造は急速に変化しており、単身世帯の増加が顕著になっています。若い世代を中心に「家賃を抑えながら充実した環境で暮らしたい」というニーズが高まっています。

個室でプライバシーを守りつつ、共用スペースでは人とのつながりを楽しめるシェアハウスは、孤独を避けたい方にも人気です。さらに転勤や転職が一般的になった現代では、初期費用を抑えて気軽に住環境を変えられる柔軟性も魅力的な要素となっています。

空き家問題とシェアハウス需要の高まり

令和5年(2023年)の「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家は900万戸にものぼり、地域経済にとって深刻な課題となっています。相続で受け継いだ空き家の活用方法に悩む所有者も多く、そうした物件をシェアハウスとして活用する動きが活発化しているのです。

空き家をシェアハウスに転用することで、地域の治安向上と活性化を同時に実現できるのも魅力のひとつ。入居者が増えることで商店街や飲食店の売上向上にも寄与し、地域全体の価値向上につながります。さらに、学生向けや外国人居住者向けのシェアハウスは、大学周辺や国際的な企業が多いエリアで特に需要が高く、安定した収益源として期待できるでしょう。

多様なライフスタイルに合った住まいの形

現代の住まい選びは、単なる「寝る場所」から「生活を豊かにする空間」へと価値観が変化しています。

シェアハウスは住居費を抑えながら、充実した設備や立地の良い物件に住めるメリットがあり、特に都心部では顕著な効果を発揮。共用スペースでのコミュニケーションを通じて新しい人間関係を築きたい人や、一人暮らしでは手が届かない設備(ホームシアター、楽器演奏室、ワークスペースなど)を利用したい人にとって魅力的な選択肢です。

また、テレワークの普及により、シェアオフィス機能を備えた物件が登場するなど、住まいと仕事環境を一体化した新しいライフスタイルも広がっています。

シェアハウス経営のメリットとデメリット

シェアハウス経営は従来の賃貸経営と比較して独特の特徴があります。高い収益性が期待できる一方、運営管理の複雑さや入居者同士のトラブルなど、特有のリスクも存在します。シェアハウス経営を成功させるためには、これらの要素を総合的に判断することが重要です。

安定収益と空き家活用の両立

シェアハウス経営の最大のメリットは、高い利回りと安定した収益性です。一般的な賃貸住宅の利回りが5~8%程度であるのに対し、シェアハウスでは10〜15%の利回りも期待できます。

これは1つの物件から複数の家賃収入を得られるためで、空室リスクの分散効果も同時に享受できるのが魅力です。

また、相続で受け継いだ空き家や築年数の古い物件でも、適切なリノベーションによって収益物件として再生可能です。ターゲット層を明確にした運営により、地域の特性を活かした差別化も図れるでしょう。

さらに、入居者の入れ替わりがあっても他の部屋からの収入が継続するため、収益の安定性が高いことも大きな利点といえます。

入居者トラブルや管理コストのリスク

複数の入居者が共同生活を送るシェアハウスでは、騒音や清掃、共用部分の使い方を巡るトラブルが発生しやすい環境にあります。

入居者間の相性や価値観の違いから生じる問題は、退去率の上昇につながるリスクもあります。これを防ぐには、入居者審査の基準を明確にするだけでなく、入居後のトラブルに関するルール(騒音、清掃など)を契約書や運営規約で明確に定めることが重要です。

管理会社に委託する場合でも、通常の賃貸物件より高い管理費用が必要になることが一般的です。設備の維持管理においても、共用スペースの清掃や備品の交換、セキュリティシステムの運用など、きめ細かな対応が求められます。

入居者の入れ替わりが頻繁になると、その都度の清掃や募集活動にかかるコストも無視できません。入居者が退去する際には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などを参考にしつつ、賃貸借契約に基づき、原状回復義務の範囲を明確に定めておくことが重要です。

契約形態や法規制の確認ポイント

シェアハウス経営では、建築基準法や消防法、旅館業法、民泊新法(住宅宿泊事業法)などの各種法規制への対応が必要です。

賃貸借契約の形態によっては、旅館業法や民泊新法(住宅宿泊事業法)などの適用を受ける場合があるため、注意が必要です。契約形態については、賃貸借契約のほか、入居者全員との間で利用規約を別途締結することで、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

特に定期借家契約は、契約期間を明確に設定できるため、運営上のリスクを軽減できるメリットがあります。

また、近隣住民への配慮や自治体の条例なども事前に確認しておく必要があります。外国人居住者を受け入れる場合は、出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格の確認や、契約書類の多言語対応も運営上の課題となります。これらの法的要件を満たしながら収益性を確保するには、専門家との連携が大切です。

シェアハウス経営の始め方と流れ

シェアハウス経営を成功させるには、物件選びから運営体制の構築まで、段階的なアプローチが重要です。特に立地条件やターゲット層の設定は、長期的な収益性に大きく影響するため、慎重な検討が必要でしょう。また、リノベーション計画や管理パートナーの選定も、事業の成否を左右する重要な要素となります。

物件探しと立地条件の見極め方

シェアハウス経営において、立地は収益性を左右する最も重要なポイントです。駅から徒歩10分以内、コンビニやスーパーマーケットへのアクセスが良好な立地が理想的とされています。

学生向けであれば大学や専門学校の近く、社会人向けなら主要ビジネス街へのアクセスが良い場所を選ぶことが基本。また、治安の良さや周辺環境の静かさも入居者の満足度に直結します。

物件の選定では、築年数よりも間取りの柔軟性や共用スペースの確保しやすさを重視することが大切。特に木造住宅では、建築基準法に基づく耐震基準を満たしているか、消防法上の避難・防火要件を満たしているかの確認も欠かせません。空き家を活用する場合は、建物の構造的な問題がないか、上下水道や電気設備の状況も詳しく調査しておきましょう。

リノベーション・リフォームの進め方

シェアハウス向けのリノベーションでは、プライバシーの確保と共用部分の魅力を両立させることが肝心です。

個室は最低6畳程度の広さを確保し、防音対策を施すことで入居者の満足度を高められます。共用スペースは入居者同士のコミュニケーションが生まれやすいよう、開放的なリビング・ダイニングを設計することが効果的です。

キッチンは複数人が同時利用できる広さと設備を整備し、洗面・浴室も利用人数に応じて適切な数を設置しましょう。また、セキュリティ面では個室の鍵交換やオートロックシステムの導入も検討すべき項目です。リフォーム費用は1室あたり50〜100万円程度が目安となりますが、建物の状態やグレードによって大きく変動するため、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

管理会社や運営パートナーの選び方

シェアハウス経営は管理の専門性が高いため、経験豊富な管理会社との連携が安心です。管理会社を選ぶ際は、シェアハウス運営の実績と入居者トラブルへの対応力を重視することが大切。24時間対応の窓口設置や多言語サポート、定期的な物件巡回などのサービス内容も確認ポイントです。

管理費用は家賃収入の10〜20%程度が相場ですが、サービス内容との兼ね合いで判断しましょう。また、入居者募集から退去手続きまでの一連の業務をワンストップで対応できる会社を選ぶことで、オーナーの負担を大幅に軽減できます。自主管理を選択する場合は、入居者審査のノウハウや法的知識の習得が必要になるため、初心者には管理会社への委託をおすすめします。

シェアハウス経営にかかる費用と収益性

シェアハウス経営の収益性を正確に把握するには、初期投資からランニングコストまで、すべての費用を詳細に算出することが重要です。また、家賃設定は地域の相場と入居者のニーズを踏まえた戦略的な価格設定が求められます。補助金や助成金を上手に活用することで、投資回収を早めることも可能です。

初期費用とランニングコストの内訳

シェアハウス経営の初期費用は、物件取得費とリノベーション費用が大部分を占めます。

中古物件の場合、1,000〜3,000万円程度の物件取得費に加え、シェアハウス仕様への改修で500〜1,000万円程度の投資が一般的。具体的には、個室の間仕切り工事、水回り設備の増設、共用スペースの整備、防音工事、セキュリティシステムの導入などが主な項目です。一方、ランニングコストには管理会社への委託料、光熱費、保険料、修繕積立金、固定資産税などが含まれます。

月額コストは家賃収入の20〜30%程度を見込んでおくことが安全でしょう。また、入居者の入れ替わりに伴う清掃費や広告費、設備の定期メンテナンス費用も継続的に発生する費用として、事前に計画に組み込んでおくことが求められます。

家賃設定と収益シミュレーション

適切な家賃設定は、競合物件の調査と入居者ニーズの分析から始まります。

一般的に、シェアハウスの個室家賃は周辺のワンルームマンション家賃の70〜80%程度に設定することが多く、共用設備の充実度に応じて調整しましょう。

例えば、駅から徒歩5分の立地で周辺のワンルームが7万円の場合、シェアハウスの個室は5〜6万円程度が目安。10部屋のシェアハウスなら月額家賃収入50〜60万円、年間600〜720万円の収益が期待できます。

初期投資2,000万円の場合、表面利回りは30〜36%となり、経費を差し引いた実質利回りでも20%前後が見込まれるでしょう。ただし、空室率や退去リスクを考慮した保守的なシミュレーションを立てることが重要です。常に10%程度の空室を想定した収益計画を立てておきましょう。

補助金・助成金の活用方法

空き家活用やリノベーションに関する補助金制度は、シェアハウス経営の初期費用を大幅に軽減できる可能性があります。国土交通省の空き家対策総合支援事業や各自治体独自の空き家活用補助金などは、改修費用の一部を補助する制度として活用価値が高いでしょう。

例えば、改修費用の2分の1、上限100〜200万円程度の補助が受けられる場合があります。また、地域活性化を目的としたシェアハウス事業には、さらに手厚い支援が用意されている自治体も存在します。

申請には事業計画書の提出や一定の要件を満たす必要がありますが、収益性の改善効果は非常に大きいもの。補助金の申請タイミングは工事開始前が原則のため、リノベーション計画と並行して早期に情報収集を行うことをおすすめします。専門家に相談しながら制度を最大限に活用しましょう。

シェアハウス経営の活用事例3選

ここからは「アキサポ」が手掛けた3つの事例をご紹介。サーファーが集う茅ヶ崎の大型住宅をシェアハウスへと再生したケースや、元社員寮を快適な住空間へ変えた例、さらには飲食店と融合して地域拠点として生まれ変わった世田谷の物件など、どれもシェアハウス経営の多彩な可能性を感じられる事例です。

大型住宅の空き家活用でサーファー向けシェアハウスへ

湘南エリアの中でも人気の高い茅ヶ崎。駅前にはショッピングモールや飲食店が立ち並び利便性がありながら、海沿いには豊かな自然が広がっています。

こちらの物件は7LDKの大型住宅で多くの問い合わせがあったものの、活用に悩まれていた依頼者様。そこで、海まで徒歩圏内という立地と物件の広さを生かし、サーファー向けシェアハウスへと再生。サーフボードラックや屋外シャワーなどを備え、入居者が快適に過ごせる空間に生まれ変わりました。

| 建築年月 | 1971年4月 |

| 駅徒歩 | JR「茅ヶ崎」駅よりバス4分、バス停より徒歩3分 |

| 延床面積 | 約201.13㎡ |

| 構造 | 木造2階建 |

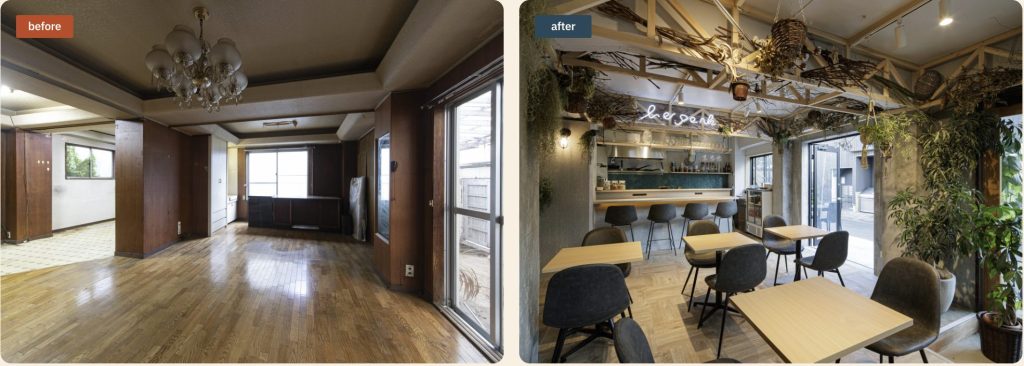

築古物件のリノベーションで飲食店併設型シェアハウスへ

20年前まで、社宅や住居として使われていた世田谷の物件を、「アキサポ」が地域性を生かした飲食店連動型コンセプトシェアハウスへと再生した事例がこちら。

1階にはダイニングバーを設け、飲食店としての機能だけでなく、クリエイターの作品展示や販売、地域イベントの開催など、居住者と地域が交流できる拠点として活用されています。

単なるシェアハウスとしての役割を超えて、地域のコミュニティを育む場所へと進化したことで、入居者はもちろん近隣住民にとっても魅力ある空間となり、空き家問題の解決と地域活性化の両立を実現しています。

| 建築年月 | 不明 |

| 駅徒歩 | 小田急線 「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩5分 |

| 延床面積 | 1~3階 56.56㎡ / 屋階 6.54㎡ / 延床 176.22㎡ |

| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |

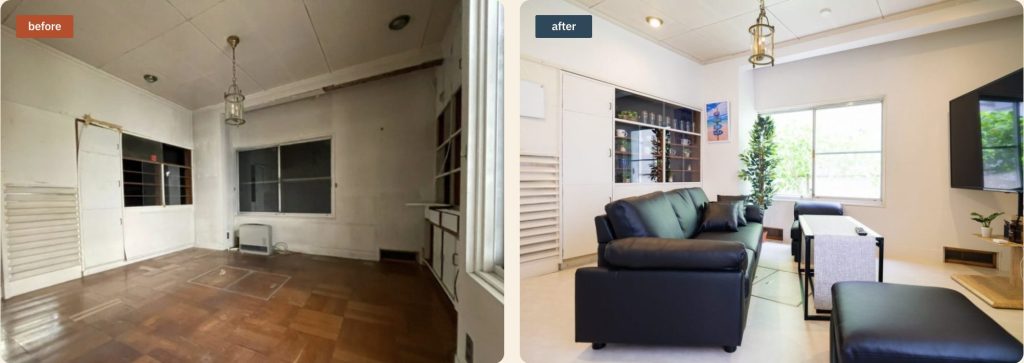

元社員寮の再生で駅近シェアハウスへ

RC造4階建ての元社員寮は、老朽化により設備の劣化が進み、空室が増えて有効活用できていない状況に。キッチンや浴室、和式トイレなどの設備は、そのままでは居住用としては不向きでした。

そこで水回りをフルリノベーション。間取りも変更して、広々とした共有スペースを新たに設置。駅徒歩2分という利便性に加えて、それぞれの部屋が4.5〜7畳と余裕ある広さを確保しており、さらにRC造という頑丈な造りも安心感を与えてくれます。

共用部も快適に利用でき、暮らしやすさを追求したシェアハウスへと生まれ変わりました。

| 建築年月 | 1988年5月 |

| 駅徒歩 | 京浜急行本線 「花月総持寺」駅 徒歩2分 、JR「鶴見」駅 徒歩11分 |

| 延床面積 | 約222.02㎡ |

| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |

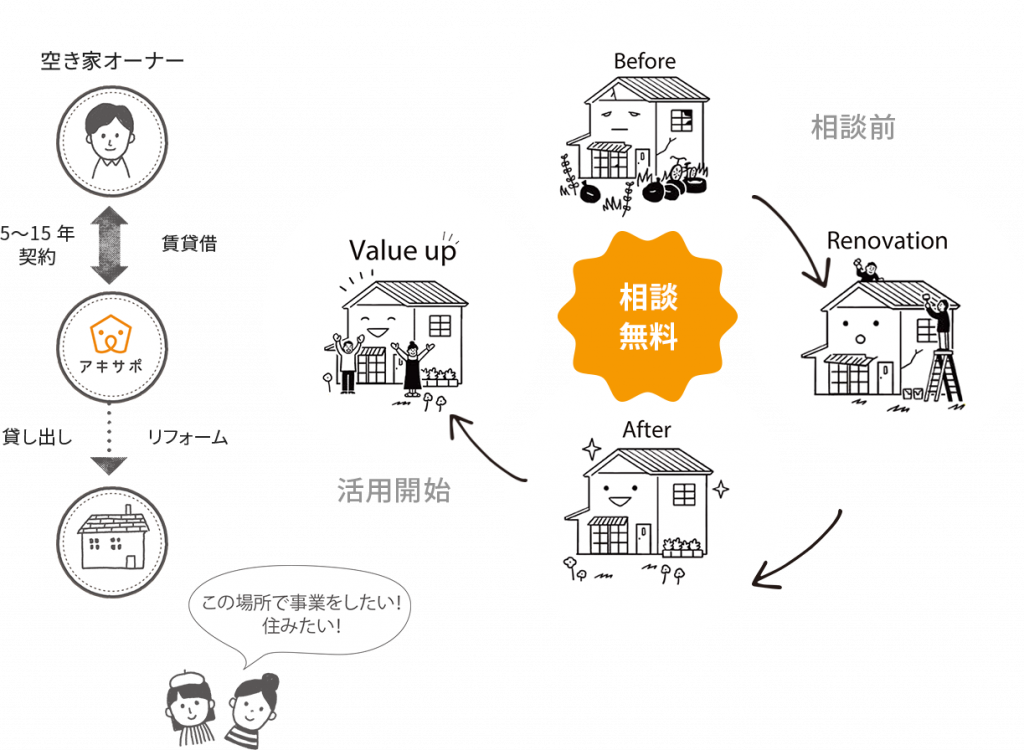

シェアハウス経営はアキサポがサポート

シェアハウス経営は、空き家や使われなくなった物件を再生し、収益化と地域貢献の両立を目指せる活用方法です。単なる住まいとしてではなく、コンセプトやテーマを取り入れることで、入居者に選ばれる魅力的な空間へと進化させることができます。

ただし、シェアハウス経営を成功させるには、初期投資や運営の工夫、入居者募集の戦略などを押さえておくことが重要です。信頼できる専門家のサポートを受けることで、リスクを抑えながら安定した運営が可能になるでしょう。

さらに、費用面での不安がある方には、リノベーション費用をオーナー様が負担することなく、自己負担0円(※)から始められる「アキサポ」の活用がおすすめです。もしシェアハウス経営でお悩みの際は、ぜひアキサポまでご相談ください。

※ 建物の状態によっては、一部費用をご負担いただく場合があります。

この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。

お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。