公開日:2021.05.14 更新日:2024.08.21

空き家って何?空き家に関する疑問やお悩み、有効な活用方法を解説!

「空き家問題」「空き家活用」などのトピックを耳にしたことがある方も多いことと思いますが、空き家関連の話題に対する注目度は年々高まっています。

そこで今回は、空き家に関するさまざまな疑問・お悩みに役立つ情報を、空き家活用の専門家であるアキサポが分かりやすくまとめました。

空き家問題の概要、空き家に関するお金の話、空き家の使い道、空き家のお得な活用方法などをひとつひとつ解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「空き家」とはなにか?

「空き家」と言ってもその実態はさまざまです。所有者はいるものの放置されている住宅もあれば、売却のために一時的に空き家になっている物件や、借り手のいない借家なども空き家の一つです。

空き家に関する疑問や課題を整理するためには、まず空き家の定義を明確にすることが必要です。そこでここでは、空き家の定義と判断基準について解説します。

空き家の定義

空き家の定義は、空き家に関する規定をとりまとめた「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定められています。

第二条

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

出典:空家等対策の推進に関する特別措置法 | e-Gov 法令検索

簡単に説明すると、空き家とは「住んでいない・使用されていない建物とそれに附属する塀や柵、門といった工作物」となります。このとき、所有者・管理者が国や県、市町村などの場合は除きます。

ちなみに、法律で「空家”等”」と表記されているのは、建物だけでなく工作物も対象に含め、建物敷地を一体的に管理するためです。

空き家の判断基準

空き家にはさまざまな形態がありますが、空き家の定義に照らし合わせてみると、どこまでが法律上の空き家に該当するのでしょうか?一例を紹介します。

| ・居住者がおらず放置されている住宅:空き家に該当 ・売却のために一時的に空き家になっている物件:空き家に該当 ・借り手のいない借家:空き家に該当 ・居住者が出張や入院などで一時的に不在にしている住宅:不在期間によって判断 |

空き家の定義として定められているのは、「建物が居住その他の使用がなされていないこと」「その状態が常態であること」の2点です。

この2点をそれぞれの条件に当てはめると、上3つは「使用されていない状態が常である」と言えます。しかし、居住者が長期出張や入院などで一時的に不在にしている場合は、「本来は使用されるはずだが現状は使われていない」状態であるため、空き家の定義には該当しないと考えられます。

ただし、不在期間が1年を超えるような長期間で、不在が常態であると判断されれば空き家に該当する可能性も考えられます。

空き家問題の現状と起きている原因

空き家に限らず、適切な使い道・対策・活用の仕方を見出すには、現状を理解するところから始めることが大切です。

そこでまずは、日本における空き家の現状と問題点について解説することにしましょう。

空き家問題とは

「空き家問題」とは、増え続ける空き家と、空き家を原因としたさまざまな問題の総称です。例えば、空き家の管理不全や人口減少による地域コミュニティの希薄化、放置された空き家の劣化や破損、周辺環境の悪化などが挙げられます。

空き家には思った以上にさまざまなリスクが潜んでいます。管理状態が悪いと周囲に悪影響を及ぼす可能性もあるため、その元凶となりうる空き家を健全化することが重視されているのです。

空き家に含まれる主なリスク

| ・景観・環境のリスク:建物の老朽化や草木の繁茂、害虫や悪臭の発生など ・防犯上のリスク:不法投棄や不法占拠、敷地内の設備や物品の盗難など ・災害リスク:老朽化による建物の倒壊、放火など ・地域コミュニティへのリスク:地域コミュニティの希薄化、地域イメージの低下など |

空き家問題についてはこちらの記事で詳しく解説しています

日本における空き家問題の現状

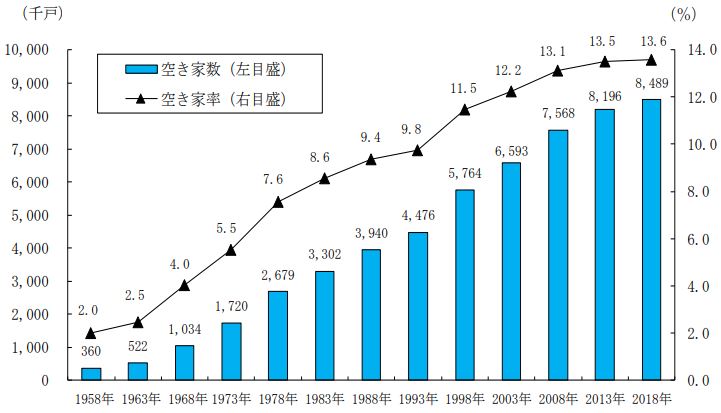

2019年に発表された総務省「住宅・土地統計調査」によると、2018年の全国の空き家戸数はおよそ849万戸。

前回、2013年の調査分では819万4000戸だったため、5年間で29万6000戸もの空き家が増加した計算になります。

さらに空き家率については、調査を開始した1958年以降右肩上がりの状況が続いており、2018年には過去最高の13・6%を記録しました。

【日本における空き家数・空き家率の推移(1958年~2018年)】

もちろん、空き家が一軒も増えないというのは現実的ではありませんが、50年以上に渡り、空き家数・空き家率が増加し続けているのはやはり問題です。

詳しくは後述しますが、放置された空き家は周辺環境への悪影響や犯罪に用いられるリスクを高めてしまうため、この状況に歯止めをかけるべく、近年では官民両方でさまざまな対策が施されています。

各都道府県における空き家問題の現状

空き家問題はエリアごとにその原因や課題点が異なります。ここでは、空き家問題が顕著なエリアについてそれぞれの概要を解説します。

各エリアについて解説した記事も紹介しますので、合わせてご覧ください。

東京都の空き家問題の現状

東京都は2018年時点で全国でもっとも空き家数が多いエリアです。空き家率は10.6%と全国平均の13.6%より低いですが、空き家総数は約81万戸と絶対数が多く、空き家の流通や活用推進が求められています。

千葉県の空き家問題の現状

千葉県は、2018年時点で空き家数が約38万戸と全国で5番目に空き家が多いエリアです。空き家率は12.6%と全国平均の13.6%より低いです。

千葉市や松戸市などの人口が多いエリアは空き家軒数が多く、勝浦市やいすみ市などの人口が少ないエリアにおける空き家率が高いです。

大阪府の空き家問題の現状

大阪府は昼間人口全国2位、夜間人口全国3位と人口が多いエリアです。2018年時点で空き家数は約71万戸と多く、空き家率は15.2%と全国平均の13.6%を超えます。空き家率が突出して多いエリアはありませんが、空き家数自体の多さが問題になっています。

京都府の空き家問題の現状

京都府は、2018年時点で空き家数が17.2万戸と全国で14番目に空き家が多いエリアです。空き家率は12.8%と全国平均の13.6%を下回っています。

京都府には歴史的町並みや古民家も多く残っていることから、古民家需要が高いエリアで、宮津市や綾部市などの地方部において空き家率が高くなっています。

埼玉県の空き家問題の現状

埼玉県は2018年で空き家数が約35万戸と全国で5番目に空き家が多いエリアです。空き家率は10.2%と、全国平均の13.6%より低いです。

東京都と近い都市部では空き家の多さが、東京都から遠い地方部では空き家率の高さが問題になっています。

愛知県の空き家問題の現状

愛知県は、2018年時点で空き家数が約39万戸と全国で4番目に空き家が多いエリアです。また、空き家率は11.3%と、全国平均の13.6%を下回っています。

人口が特に多い名古屋市では空き家数が多い問題が、知多半島のような地方部では高い空き家率が問題になっています。

石川県の空き家問題の現状

石川県は空き家数自体は多くありませんが、2018年時点で空き家率が14.5%と全国平均の13.6%を超えており、特に志賀町や能登町などの能登半島エリアで空き家率が高くなっています。

もっとも空き家率が高い志賀町では28.1%、2番目の能登町では24.3%など、空き家率が20%を超える市町が4つ存在します。

奈良県の空き家問題の現状

奈良県は全国でも持ち家率が高いエリアで、2013年時点で74%と全国平均の62%を超えており、今後空き家の増加が懸念されているエリアです。空き家率は2018年時点で14.1%と全国平均の13.6%より高くなっており、地方部では25%を超えるエリアもあります。

兵庫県の空き家問題の現状

兵庫県は全国で7番目に人口が多いエリアです。それだけに住宅数も多く、2018年時点の空き家数は約36万戸となっています。また、空き家率は13.4%と、全国平均の13.6%とほぼ同じです。

人口が特に多い神戸市では約11万戸という多くの空き家が問題になっており、また、淡路市や佐用町、洲本市などを始めとした地方部では高い空き家率が問題になっています。

静岡県の空き家問題の現状

静岡県は空き家数が全国10位、空き家率が全国13位と、空き家数・空き家率ともに高いエリアです。ただ、静岡県の空き家事情は少し特殊で、空き家数・空き家率を上げている大きな要因が「別荘」によるものです。これは熱海市や伊東市、伊豆市などで顕著で、熱海市の空き家率は52.7%、伊東市の空き家率は39.3%、伊豆市の空き家率は35.8%にものぼります。

群馬県の空き家問題の現状

群馬県は2018年時点で空き家率が16.6%と、全国平均の13.6%を大きく上回っているエリアです。全県的に空き家率が高く、県北部のみなかみ町で23.3%ある一方、県庁所在地の前橋市でも15.9%と全国平均を超える空き家率となっています。

富山県の空き家問題の現状

富山県は空き家率の増加が懸念されているエリアです。2018年時点で空き家率が13.2%と全国平均を下回っていますが、経年的に空き家率が増加しています。空き家数がもっとも多いのは、富山市で約19万戸。空き家率が高いのは魚津市の20.7%や黒部市の15.3%などです。

空き家問題が起きている原因

日本で空き家率が増加の一途を辿っていることは前述したとおりですが、ではなぜ空き家が増え続けているのでしょうか?

空き家問題の主な原因は以下の4つです。

| ①高齢化社会問題 ②税金との関係性 ③住宅の新規供給需要の多さ ④経済的要因 |

ここから、それぞれの要因について解説していきましょう。

原因①:高齢化社会問題

空き家発生の最も大きな原因は、自宅を所有する高齢者が老人ホームや子供宅に転居することによる、空き家の発生です。

ご存じのとおり、日本では団塊の世代をはじめ、高齢者が増え続ける状況を迎えていますが、その影響を受けて高齢者が持ち家から他の場所へ移ってしまうことが空き家の増加を招くのです。

高齢化社会は今後さらに加速することを考えれば、それに伴って空き家の数も一気に増加すると予想できるでしょう。

原因②:税金との関係性

詳しくは後述しますが、住宅が建っている土地に適用される「住宅用地特例処置」も空き家発生の要因であると考えられています。

「住宅用地特例処置」とは、平たく言えば、固定資産税をはじめとした税金の減免措置であり、固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3まで減免されます。

ちなみにこの特例処置は空き家を含めたすべての住宅に適用されますが、あくまで「建物が建っていることが条件」となっており、解体した場合は特例措置の対象外となります。

つまり、持ち主としては建物を取り壊すより、空き家としてそのまま置いていたほうが税金面では得になるため、結果的に空き家の解体がはかどらず、空き家率がなかなか減らない要因となっています。

原因③:住宅の新規供給の多さ

総務省の調査によると、2014年度から2018年度の5年間で、日本の世帯数は約211万世帯増加しています。

一方、住宅新設着工戸数は、同じく2014年度から2018年度の5年間で、約467万戸となっており、トータルの住宅滅失戸数は約56万戸です。

つまり、世帯数が約211万世帯増加したのに対し、純粋に増えた新設住宅供給数は約411万戸と、差し引き約200万戸の住宅余剰ストックが生じたことになります。

日本では「家を買う=新築を買う」という傾向が強く根付いている影響もあり、日本の住宅市場は供給過剰な状況が続く一方で、空き家をはじめとした中古住宅市場は遅れを取っているため、結果的に空き家増加の一因になっていると考えられています。

原因④:経済的要因

経済的要因とは、空き家を解体・売却・活用する際にかかる費用面の問題を指します。

例えば、使い道のない空き家を解体するには当然解体費用が発生するため、その際の費用負担がネックとなり、結果的に空き家をそのままにしている所有者が多いのです。

事実、国土交通省による「令和元年空き家所有者実態調査」内の「空き家にしておく理由」では、「解体費用をかけたくない:46.9%」「リフォーム費用をかけたくない:23.8%」など、費用面の理由から空き家にしておく状態を選ぶ所有者が多数存在することも明らかになっています。

空き家が抱える問題点・リスク

空き家が抱えるリスクの中でも特に気を付けたいのは以下の3点です。

| ・特定空家への指定 ・犯罪に巻き込まれる ・周辺環境への悪影響 |

2015年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空き家対策特別措置法」)」の中で定められた「特定空家等」に指定されると、さまざまな法的措置の対象となり、所有者はデメリットを被りますが、空き家にはその他にも犯罪に巻き込まれるリスクや周辺環境へ悪影響を及ぼすリスクが存在しているため、放置するのは得策ではありません。

なお、空き家の抱えるさまざまなリスクについては、以下をご参照ください。

空き家対策への取り組み

全国的な空き家問題に対応するため、国や自治体ではさまざまな空き家対策を実施しています。空き家対策は国と県、市町村が協力して取り組んでいるものもあれば、市町村が独自に実施しているものもあります。

国や自治体による取り組み

日本における空き家対策は、主に空き家対策特別措置法に基づいて行われています。国が空き家対策特別措置法で空き家の具体的な対策方法を定め、県や市町村が施策を実施します。また、国と自治体が連携する仕組みとして「全国空き家対策推進協議会」という組織を設置しています。

しかし、空き家問題はエリアによって実態が異なるため、画一的な対策では限界があります。そのため、県や市町村独自の空き家対策も数多く実施されています。

国や自治体による空き家対策についてはこちらの記事で詳しく解説しています

空き家所有者自身による取り組み

空き家問題は国や自治体が取り組むべき問題ではありますが、そもそも空き家自体は個人資産であり、根本的な責任は所有者本人が背負うことになってしまいます。

そのため、空き家所有者自身も空き家問題を解決するためにさまざまな対策に取り組んでいます。

解決方法には売却や建て替え、賃貸などがありますが、中でも空き家をリノベーションして賃貸する「空き家活用」が注目されています。

空き家問題は相続によって発生するケースが多く、可能であれば手放したくないと考える方も多いです。空き家活用は空き家を所有したまま資産化できるため、所有者の心理面からも支持されているのです。

以下の記事で空き家活用の事例について解説しています

空き家を有効活用する方法

空き家を有効活用する方法として、空き家を所有したまま資産化できる「空き家活用」が注目されていますが、実際にはどのような手順で、どれくらいの資金をかければ実現できるのでしょうか?

空き家活用の一般的な手順は、リノベーションを業者に依頼し、リノベーション後に借り手を見つける方法です。リノベーション費用は100万円以上が相場と言われており、古民家になると1,000万円を超えることもあります。

これらをクリアするにはハードルが高いと感じる方も多いのではないでしょうか。そこでここでは、自己負担0円から空き家活用を実現する方法を紹介します。

自己負担0円でリノベーションし賃貸化できる「アキサポ」とは

空き家活用を専門に取り扱う「空き家活用サービス」というサービスがあるのを知っているでしょうか?「アキサポ」もその一つで、これまでに数多くの空き家活用をお手伝いしてきました。

アキサポの大きなメリットは、自己負担0円から空き家活用を実現できることです。アキサポが空き家を借上げ、リノベーションをしてから貸し出す仕組みのため、空き家活用に必要な費用を所有者が負担する必要がないのです。

また、月々の賃料の一部を所有者に還元するため、継続収入にも繋がります。

相談や各種手続きも無料となっているため、空き家活用に費用面のハードルを感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

空き家の有効活用事例

ここでは、アキサポが過去に手掛けた空き家活用事例をいくつかご紹介します。

物件の特徴や活用の背景、活用後の状況などをご紹介しますので、参考にしてみてください。

事例①:築115年超の古民家

築115年の歴史ある京町家を後世に残すため、リノベーション~活用までを手掛けた事例です。

活用するうえで大切にしたのは、地域の「空き家対策」および文化・街並みの象徴である京町家の「保存・再生」の2つの観点。

古民家ならではの伝統文化の本質を残しながら、さらに魅力を引き出すアイデアを随所に盛り込み、現在では1日1組限定のラグジュアリーな宿泊施設へと生まれ変わりました。

事例②:商店街の中に位置する物件

商店街の中に位置する物件を、公民連携でシェアキッチンとして活用した事例です。

物件の場所は、東京23区内で最も空き家率の高かった(2018年時点)豊島区内、南長崎。

かつては賑わいを見せていた商店街も、年月の経過に伴って人通りが減り、閑散とした状況でした。

とはいえ実はこの場所、手塚治虫や藤子不二雄、石ノ森章太郎ら著名な漫画家が居住していた「トキワ荘」があったことで知られる有名な場所で、住民たちは「人を呼び込みたい」という気持ちを抱いていました。

そこで注目されたのが、商店街の中に位置する一軒の空き家です。

元祖シェアオフィスとも言える「トキワ荘」があった街・豊島区南長崎で、人々が集う新たなシェアリングサービスとして、豊島区による「創業チャレンジ支援施設開設事業補助金プロジェクト」のもと、活用が進められることになりました。

東京23区では初の公民連携で設立された起業支援型施設でしたが、所有者だけでなく、地元商店街・地域でまちづくりを行う人たちと連携を取ったプロモーションが行われるなど、まさに地域住民が一丸となってプロジェクトは進みました。

オープン以降はシェアキッチンとしての利用に加え、地域交流の拠点になりながら、プロによる起業塾をはじめとした創業サポートの場としても活用されるなど、多彩な用途に用いられています。

以下の記事でコマワリキッチンの活用に関するエピソードなどを紹介しています

事例③:不法投棄に悩まされていた物件

不法投棄に悩まされるなど、10年以上放置された物件をバイクガレージに活用した事例です。

元々は健康食品の倉庫兼事務所でしたが、立地が奥まった場所であることから視認性が悪く、さらにシャッターもなく長年雨風に晒された挙句、不法投棄に悩まされることになりました。

そこで、奥まった立地、視認性の悪さなど一見デメリットに見える特徴を逆手に取り、「バイクガレージ」への活用を決定。

結果的に、当初のデメリットはバイクガレージの利用者にとって「人目にさらされにくい」というメリットとなり、即満車になるほど人気のバイクガレージとして活用されています。

空き家にまつわるお金に関する注意事項

空き家は不動産という立派な資産ではありますが、所有している限り、さまざまなお金がかかるのも事実です。

そこでここから、空き家の税金、維持・管理における費用など、お金に関する情報を分かりやすく解説します。

空き家の税金について

空き家にかかる税金には「固定資産税」と「都市計画税」の2種類が存在します。

【固定資産税】

1月1日現在、土地、家屋及び償却資産(事業用資産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者が収める税金。固定資産税評価額による「課税標準」に税率を掛けて算出される。

【都市計画税】

地方税法により、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金で、指定された「市街化区域」内に土地や建物を所有している者が収める税金。

都市計画税については、土地・建物などの不動産を所有している人全員が対象ではなく、あくまで「市街化区域」内に不動産を所有している人が対象となります。

自身の不動産が市街化区域内にあるかどうかは、不動産会社や自治体の窓口で確認できるほか、「市町村名+市街化区域」で検索しても調べられますので、ご存じでない方はチェックしてみると良いでしょう。

さて、これら空き家にかかる「固定資産税」「都市計画税」2種類の税金ですが、気を付けたいのは「住宅用地の特例」です。

住宅用地とは文字どおり「人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地」のことで、「住宅用地の特例」は空き家をはじめとした住居用の建物が建っている土地に対して適用されます。

【住宅用地の特例の内容】

| 固定資産税 | 都市計画税 | |

| 敷地面積200㎡まで | 1/6に減額 | 1/3に減額 |

| 敷地満席200㎡以上 | 1/3に減額 | 2/3に減額 |

| 更地 | 減額なし | 減額なし |

上記の表が示すとおり、「住宅用地の特例」が適用された土地の場合、固定資産税は最大で1/6まで、都市計画税は1/3まで減額されることになりますが、注意すべきは「更地に対する税金」です。

更地は住居用の建物が建っておらず、住宅用地の扱いとはならないため、「住宅用地の特例」が適用されません。

つまり、空き家を解体して更地にした場合は、固定資産税が最大で6倍、都市計画税が最大で3倍にまで跳ね上がってしまう可能性があるのです。

また、更地にした場合と同様に、所有する空き家が「特定空家」に指定された場合も「住宅用地の特例」が適用されず、税金の減免措置はなくなります。

「特定空家」の場合、建物が建っているにもかかわらず、税金の減免措置が外されるわけですから、空き家の放置がいかにリスキーであるかがお分かりいただけるでしょう。

空き家を維持・管理する際にかかる費用

空き家を所有している場合、税金以外にも維持・管理においてさまざまな費用が発生します。

空き家の維持・管理にかかる費用には以下のようなものがあります。

| ・火災保険料 ・水道光熱費 ・設備の修繕費用 ・リフォームやリノベーション費用 ・管理会社への委託料(専門の管理会社へ管理を委託している場合) ・その他備品や雑費(管理に必要な道具や移動時の交通費など) |

空き家の維持・管理において具体的にどの程度お金がかかるのかは千差万別ですが、居住地が遠方の場合は交通・宿泊費などがかさみ、年間で20万円以上のお金がかかるケースも珍しくありません。

また、大掛かりな修繕やリフォーム・リノベーションを施すとなれば、数百万円~1,000万円以上の費用がかかることも多々ありますので、適切に空き家を維持・管理するにはそれなりの費用がかかってしまうのが現実です。

空き家の使い道を徹底比較!

さまざまな資産の中でも、幅広い使い道が用意されているのが空き家の大きな特徴のひとつです。

ここでは代表的な使い道である「売却」「賃貸(活用)」「自分で利用」の3つについて、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

空き家の使い道別の具体例とメリット・デメリット

以下の表は、「売却」「賃貸(活用)」「自分で利用」の3つの使い道に関する具体例とメリット・デメリットをまとめたものです。

リット・デメリットをまとめたものです。

| 具体例 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| 売却 | ・個人の方に売却・更地にして売却・現況のまま売却・不動産会社に売却 | ・現金収入を得られる・維持費(税金など)がかからなくなる・管理・維持の手間がなくなる | ・資産を失ってしまう・すぐに売却できるとは限らない・売却にあたって手間や諸費用がかかる・希望額で売れるとは限らない・売却するためにリノベーションや修繕が必要になる場合もある |

| 賃貸(活用) | ・貸家・シェアハウス・シェアオフィス・シェアキッチン・店舗利用 | ・選択肢が豊富なため、ひとつひとつの空き家に合った活用方法を選べる・継続的な家賃収入を得られる・資産を手元に残すことで、将来的な活用の幅が広がる・倒壊や周辺環境への悪影響が少なくなる・犯罪トラブルなどを軽減できる | ・リノベーションや修繕に費用がかかる・各工程で業者選びや工事の打合せに手間がかかる・ニーズに合わないと、余計な費用をかけてしまう・賃貸の募集に時間と手間がかかる場合がある |

| 自分で利用 | ・セカンドハウス・事務所利用・店舗経営・旅館経営・土地活用(更地にした土地に駐車場や建物を建てる) | ・物件を探す手間が省ける・自分の思い通りにリノベーションできる・自分好みに土地を活用できる・資産を手元に残せる | ・収益を出すには経営のノウハウが必要・センスが必要なため、難易度が高い・赤字のリスクがある・リノベーションや修繕に費用がかかる・解体費用がかかる(土地活用)・建築や造成に費用がかかる(土地活用)・更地にすると税金が高くなる場合がある(土地活用) |

3つの使い道の中で、柔軟性が高く、なおかつバランスが取れていることから、近年とりわけ人気なのが「賃貸(活用)」です。

「空き家活用」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょうが、この方法は物件の立地や特性に合わせて活用方法を選べる(店舗利用、シェアハウス)のが大きな特徴です。

さらに、第三者へ貸し出すことで、定期的な家賃収入を得られる点も見逃せません。

「自分で利用」するパターンも活用方法を選べる点では「空き家活用」と似ていますが、自分自身で収益を出さなければならない分、入居者がいれば収入を得られる空き家活用より難易度は高くなってしまうでしょう。

また、完全に物件を手放してしまう「売却」と異なり、空き家活用では資産を手元に残した状態を維持できるため、将来的な選択肢を残せるメリットがあります。

つまり、空き家活用は「売却」「自分で利用」といった他の使い道の弱点を補いながら、独自のメリットをもたらす使い道と言えるため、近年注目を集めているのです。

今人気の「空き家活用」とは?0円でできる仕組みも

近年人気の「空き家活用」とは、「リノベーションしたうえで賃貸に出す」方法を指します。

事前にリノベーションする理由は至ってシンプルで、「傷んでいる箇所の修繕」と「より魅力的な物件に仕上げる」のが大きな目的です。

第三者に空き家を貸し出す場合、当然借り手が「借りたい」と思うような物件であることが非常に重要なポイントです。

空き家活用にかかわらず、マーケットは需要と供給で成り立っていますので、需要を満たすためには借り手のニーズを満たさなければいけません。

とはいえ、空き家を建て替えて新たな物件にしてから貸すのでは費用面の負担が大きすぎるため、費用を抑えながら借り手のニーズを満たす最善策としてリノベーションを選択するのが主流になっているわけです。

ただし、リノベーションしたうえで賃貸に出す方法にはデメリットも存在しています。

「リノベーション+賃貸」のデメリット

「リノベーションしたうえで賃貸に出す」方法の主なデメリットは以下の3点です。

| ・リノベーションにまとまった費用がかかる ・業者選びや設計デザインが必要になる ・リノベーションそのものが失敗するリスクがある |

空き家をリノベーションする場合、全面的なリノベーションともなると1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

さらに、リノベーションに対応できる業者選びや設計デザインの用意など、持ち主の負担も懸念材料です。

また、そもそもリノベーション自体に失敗してしまう可能性がある点についても十分に注意が必要です。

空き家活用時のリノベーションは「より魅力的な物件に仕上げる」のが大きな目的であると前述しましたが、魅力的かどうかの判断は持ち主ではなく、借主が決めるからです。

持ち主にとっての「魅力的なリノベーション」がほかの人にとってもイコールとは限らず、方向性を誤ったリノベーションを施してしまうと、借り手がなかなかつかない…という事態にも陥りかねません。

ではこれら、「リノベーション+賃貸のデメリット」を解消する方法はあるのでしょうか?

デメリットをカバー!0円ではじめられる空き家活用

先に結論を述べますが、「リノベーション+賃貸のデメリット」を解消する方法はあります。

アキサポでは、前述した代表的なデメリットを考慮し、以下の仕組みを提供しています。

| ・物件の周辺環境や立地条件などの現地調査を実施 ・調査結果に基づき、適切なリノベーション・活用プランをご提案 ・アキサポが全額費用負担でリノベーション工事を実施 ・賃借人・利用者の募集もサポート ・建物の管理やトラブル対応もカバー |

何と言っても特徴的なのが、「リノベーション費用全額負担、頭金無し・初期費用0円で始められる」ところです。

リノベーションにおいて大きなネックである費用面の懸念を払しょくするため、独自の仕組みをご用意しました。

さらに、事前調査を行い、物件所有者の方のご意見も取り入れながらリノベーション・活用プランを練り上げますので、ひとつひとつの空き家にマッチした適切なリノベーションを実現できます。

費用をかけず、実質無料ではじめられる空き家活用はアキサポ独自の仕組みですので、まずはお気軽にご相談ください。

空き家に関するまとめ

今回は空き家に関する問題点やお金の話、使い道、お得な活用方法などを詳しく解説しました。

空き家は立派な資産のひとつではありますが、活用せずに放置された空き家はさまざまなリスク・デメリットを生み出すため、注意が必要なのも事実です。

したがって放置するのではなく、何らかの形で空き家を有効活用するのが賢明ではありますが、ベストな使い道・活用方法は物件によって異なるため、専門家のサポートを受けながらベストな使い道を検討するのがおすすめです。

アキサポでは、空き家に関するさまざまなお悩み・疑問を随時受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。