公開日:2020.11.27 更新日:2025.01.29

空き家問題とは?増え続ける原因と現状課題、対策方法や活用事例を解説

「空き家問題」はいまや他人ごとではなく、日本全国で起こっている身近な問題です。しかし、具体的な問題点までは知らない方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、空き家問題を基本から分かりやすく解説。日本における空き家の現状や課題、空き家問題の解決策から活用法に至るまで網羅して紹介します。

目次

空き家問題とは

日本における空き家率は年々増加していますが、単に「空き家の割合が増えている」というだけでなく、放置された空き家は景観上の悪化を招くだけでなく、悪臭や外注の発生源となったり犯罪リスクを高めたりすることから近年「空き家問題」が注目されるようになりました。

ここでは、空き家問題の基礎的な情報を分かりやすく解説しますので、順にチェックしてみてください。

空き家の定義とは

「空き家」については、「空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第1項」において以下のように定義されています。

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

| 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 |

なお、上記の「建築物」については、一般的に「家」としてイメージされる専用住宅、店舗(事務所)併用住宅に加え、事務所や店舗、倉庫なども含まれます。

つまり、分かりやすく説明すると「空き家等とは、居住やその他の使用がなされていない建築物(付随する塀や看板などを含む)である」と定義することができます。

日本の空き家率の推移

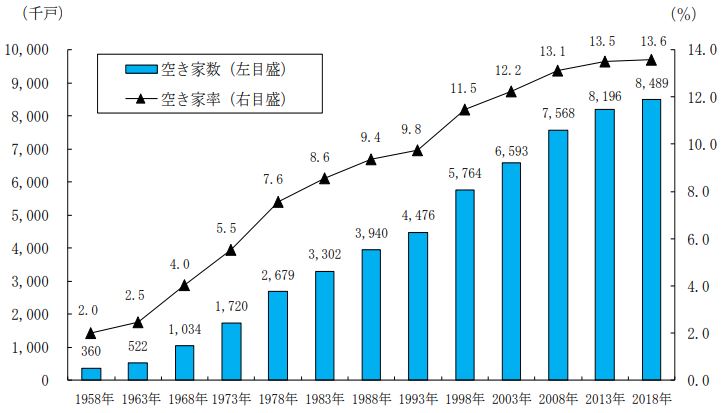

まずは日本における空き家率が時代と共にどのように推移しているのか、総務省統計局による「平成30年住宅・土地統計調査」をもとに確認してみましょう。

【空き家数および空き家率の推移-全国(1958年~2018年)】

上記のグラフから分かるとおり、空き家率(全国の総住宅数のうち空き家が占める割合)は1958年以降右肩上がりが続いています。

2018年の空き家率は過去最高の13・6%を記録し、調査時点で実に848万9千戸もの空き家が日本に存在していたことを示しています。

もちろん政府としても増え続ける空き家率にストップをかけるべくさまざまな施策を行っているとはいえ、データを見る限り、空き家問題が解決に至るにはまだまだ時間がかかると予想されます。

空き家問題が顕在化している地域

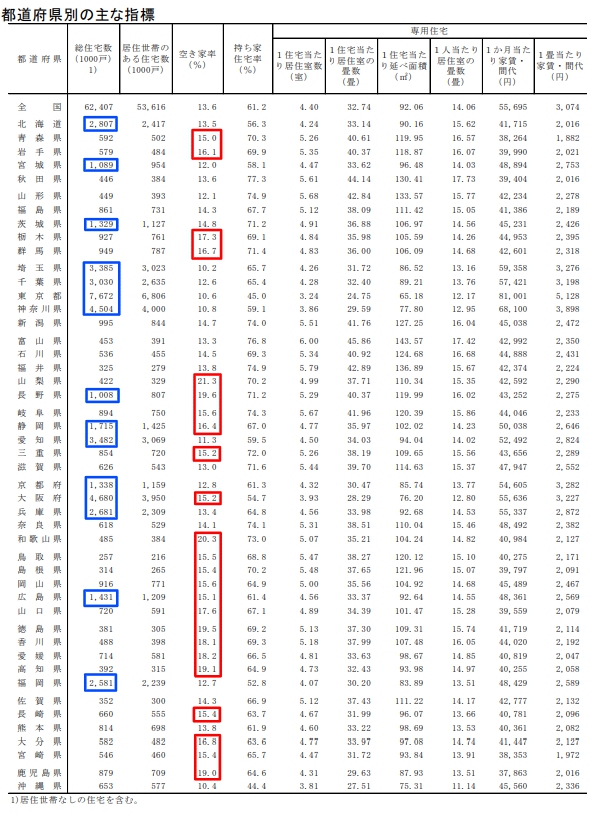

出典:平成 30 年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計|総務省

上図は、2018年における、全国の総住宅数や空き家率などを一覧にしたものです。青枠は総住宅数が100万戸以上の県、赤枠は空き家率が15%以上の県をチェックしています。

これらの傾向を見ると、住宅数が多いエリアは都市部に多く、空き家率が高いエリアは地方部に多いことが分かります。

これは、一見地方のみで空き家問題が起こっているように見えますが、実際は都市部でも「空き家の絶対数が多い」という問題が起こっています。

つまり、空き家問題はエリアごとにその本質が違うということです。空き家問題を考えるときは、エリアごとの地理や背景などを知る必要があるのです。

主な都市における空き家問題については以下の記事で詳しく解説しています

空き家問題の原因

空き家問題の根本的な原因は「空き家率の増加」です。

極論、空き家が0になれば空き家で起こり得るトラブルやリスクの心配はなくなるわけですから、空き家の数を減らすことが空き家問題解決に欠かせない要素のひとつであることは間違いありません。

とはいえ現状、空き家率は減少するどころか増加の一途を辿るばかり。

そこでここからは、「空き家が増え続ける理由」をより深く掘り下げながら解説することにしましょう。

高齢化社会の影響

少子高齢化問題に代表されるように、近年日本で進む高齢化社会の影響は空き家率の増加にも深く関係しています。

自身の持ち家に住む高齢者が子供宅や老人ホームに転居するのはよくある話ですが、この際に空き家が発生してしまうケースが多くなるのです。

高齢者が増加する一方で、少子化により子供は減少。

結果的に高齢者が住んでいた住居を受け継ぐ子供の数が少なくなり、空き家率増加がなかなか改善されない一因となっているわけです。

ただし、全ての空き家が高齢化社会の影響を受けているとは言えません。

【空き家の種類】

| ・賃貸用…賃貸用だが、入居者募集中の空き家 ・売却用…販売しているがまだ売れていない空き家 ・二次利用…別荘など普段使われていない物件 ・その他…上記以外の空き家(放置されている空き家含む) |

空き家は上記4種類に分類できますが、特に問題視されているのが「その他」に分類される空き家です。

「その他」以外の空き家は用途がはっきりしているため管理が行き届いている傾向が高いのに対し、「その他」の空き家は用途が定まっておらず、管理する必要性を所有者が感じられないというのが大きな理由です。

仮に高齢者が亡くなった後に住居が親族へ相続されてもそのまま住むとは限らず、実際に相続した人が空き家を放置するケースは珍しくありません。

放置の理由は「家が遠すぎる」「家の中を整理する時間がない」など千差万別ですが、これらの物件は明確な用途が定められていない「その他の空き家」に分類されることとなり、結果として放置された空き家が増える要因となるのです。

新築住宅を好む日本人の傾向

世界の中でも、日本人は「中古住宅より新築住宅を好む傾向を持つ」と言われており、この性質も空き家率増加の一因になっていると考えられます。

そもそも住居に限らず、「新しく購入するものは中古より新品が良い!」というのは自然な感覚かもしれません。

しかし、日本はこれにくわえ、中古住宅の資産価値を査定する適切なノウハウ・仕組みが整備されていないことも影響し、「中古 < 新築」の傾向が強くなっていると考えられるでしょう。

事実、総務省による平成30年住宅・土地統計調査で明らかになった以下データでも、持ち家の取得方法において「中古 < 新築」の構図が明らかになっています。

【持ち家の取得方法】

| ・新築(建て替えを除く)…990万2千戸 ・新築の住宅を購入…738万9千戸 ・建て替え…565万6千戸 ・中古住宅を購入…483万3千戸 |

こうした日本人特有の傾向も相まって、「新築戸数は減らないのに空き家は増える」という状況が生み出されているのかもしれません。

節税目的

「節税と空き家率の増加に何の関係が?」と疑問に思われる方もいるでしょう。

ですがそれほど難しい話でもありません。

放置された空き家はさまざまなトラブルの種になることはすでにお伝えした通りですが、そうなると所有者の中には「いっそのこと建物を取り壊して更地にしてしまおうか?」と考える人が出てくるものです。

確かに、空き家を荒廃させないためには、適宜整備や管理を行う必要があるとはいえ、時間や手間、さらにはお金がかかってしまいますし、「それなら解体してしまおう」と考えたくなる気持ちは自然な感覚かもしれません。

ところが建物を取り壊して更地にした場合、実は固定資産税が最大6倍・都市計画税が最大3倍にまで跳ね上がってしまう可能性があるのです。

現在の法律上、空き家を更地にすると税金面でのデメリットが大きくなってしまうことから、「節税目的でとりあえずそのままにしておこう」と考える人も多く、結果的に空き家がなかなか減らない一因になっていると言えるでしょう。

管理や修繕が困難

空き家は相続により取得することが多いのですが、このとき、空き家が遠方で管理に行けない、相続人が修繕費を捻出できないなどの問題がよく発生します。

空き家を売却や賃貸に出せれば良いのですが、空き家がすでに老朽化している場合も多く、買い手・借り手が見つからずに、結果放置してしまうケースも。また、空き家を修繕してから売却・賃貸を考えたとしても、初期費用が捻出できずに断念するケースもあります。

空き家問題が社会に与える影響・問題点やリスク

空き家が増え続けているのは前述の とおりですが、「空き家が増えると何が問題なのか?」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

【空き家が増えることによる主な問題点・リスク一覧】

| ・景観や環境への悪影響:建物の老朽化や草木の繁茂による景観の悪化。また、害虫や悪臭の発生源となることも ・防犯上のリスク:不法投棄や不法占拠、敷地内の設備や物品の盗難といった被害に合う可能性がある。また、犯罪の温床となる可能性も ・災害リスク:老朽化による建物の倒壊、放火による火災など、災害発生のリスクが高くなる ・地域コミュニティへの悪影響:人口密度の低下やマイナスイメージなどにより活気を失う原因になりうる |

ご覧のとおり、放置された空き家は「景観・環境・災害・犯罪」など、あらゆる問題を引き起こす要因となるため、周辺地域にとっては大きな懸念材料になるといえます。

当然ながら空き家が増えるほど、こうしたリスクに直面する地域は増えることになりますので、空き家率が増加し続けている現状を考えると近年社会問題化しているのも納得です。

ここでは、これら4つの問題について簡単に解説します。所有している空き家にこれらの問題点やリスクが潜んでいないか、具体的に知りたい方は以下の記事をご覧ください。

景観や環境への悪影響

空き家の外装劣化や庭木・雑草の繁茂などは、空き家そのものの価値を下げるだけでなく、周辺の景観や環境悪化にもつながります。視覚的に地域イメージが悪くなるのはもちろん、雑草の種が飛んだり、害虫が発生したり、さらには悪臭が発生したりと、周囲に実害を及ぼすケースもあります。

基本的に、空き家敷地内の草木管理は空き家所有者以外が行うと不法侵入になる可能性があるため、周囲の人が対応しにくいのも問題点の一つです。

防犯上のリスク

空き家のリスクで特に気を付けたいことの一つに、不法投棄や不法占拠など、犯罪のターゲットにされることがあります。空き家は管理者がいない物件であるため、これらの犯罪に巻き込まれた場合でも気付けず、被害が広がってしまう可能性があります。

また、草木が繁茂している空き家は周囲からの見通しが悪く、泥棒の隠れ場所として利用されるケースもあります。

災害リスク

空き家が老朽化すると、空き家の破損や倒壊などのリスクが出てきます。これらが実際に起こった場合、隣家や周辺住民に実害を及ぼす可能性があります。

災害リスクで特に気を付けたいのが「火災」です。火災による被害は、自らが資産的損害を被るだけでなく、周囲に燃え移ってしまうと社会的責任を負うリスクも出てきます。

地域コミュニティへの悪影響

老朽化した空き家は、地域コミュニティの雰囲気を悪化させる可能性もあります。地域に空き家が多くなると、どうしても寂しい雰囲気になりますし、景観や周辺環境に悪影響を与えると、地域の評判を落とす可能性もあります。

また、空き家が増え続けると人口密度の低下により住民同士のコミュニケーションが減る可能性も出てきます。

空き家問題に対する行政・民間の対策

空き家問題の原因はいくつか存在しますが、これまで何の対策も行われてこなかったわけではありません。

過去、そして現在進行形で、空き家問題解決に向けた施策が行政で実施されています

空き家対策特別措置法とは?

「空き家対策特別措置法」は、適切に管理されていない空き家が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを鑑みて、「地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家を活用するための対応が必要である」という背景のもと、2015年2月26日に施工された法律です。

この空き家対策特別措置法の施行により、行政による空き家の実態調査が本格化するとともに、適切に管理されていない「特定空家等」に指定できるようになりました。

特定空家等に指定されると助言、指導、勧告、命令の対象となり、従わない場合は罰金や行政代執行が実施されるなど、厳しい措置が講じられます。

さらに、2023年3月3日には、特定空き家になる可能性がある空き家を「管理不全空き家」に指定できる法改正案が閣議決定されました。管理不全空き家に対しては、助言、指導、勧告の措置が可能で、勧告を受けた管理不全空き家は、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

行政による空き家問題への対策

売却用や賃貸用など明確な用途が設定されていない「その他の空き家」について、日本政府は「2025年までに約500万戸へ増えるとされる空き家を、400万戸に抑える」ことを目標に掲げています。

そのための具体的な施策の中心となるのが、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家対策特別措置法」)」。

周辺環境に悪影響を及ぼす可能性のある空き家に対して、勧告・命令・強制執行などを実施できる本法律を軸に、本格的な空き家率増加の抑制へ乗り出しました。

この空き家対策特別措置法の中では、勧告・命令・強制執行など問題のある空き家を「特定空家」に指定することで、所有者に対して「建物の解体や修繕」「立木竹の伐採」といった助言・指導を行えるものとしており、以下の条件に当てはまる空き家は特定空家に指定されることとなります。

| ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |

もちろん特定空家に指定されれば、法に則り、適宜助言・指導が行われることになるだけでなく、通常の空き家で適用される「固定資産税を最大6分の1にまで軽減する」という特例措置が外れることになるため、大きな痛手となります(最大で6倍にまで税額が跳ね上がる)。

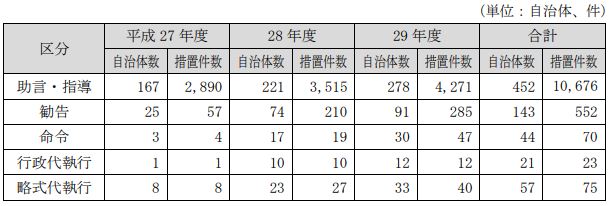

【特定空家等に対する自治体の措置実績】

ご覧のとおり、空き家対策特別措置法施行後の3年間だけでも、特定空家に対して1万件以上の助言・指導・強制執行などが実施されており、今後も引き続き問題となる空き家の減少に向けて行政も力を入れることになるでしょう。

空き家を放置しないための方法

空き家を適切に管理するためには、手間とコストがかかります。しかし、生活スタイルの都合などで、管理が難しい場合もあるでしょう。

空き家を放置せず、適切な管理を行うためには、さまざまな方法が考えられます。以下に、空き家を放置しないための対策方法を紹介します。

空き家バンクへの登録

「空き家バンク」とは、空き家の情報を発信するための公的サービスです。自治体が運営しているサービスですから、安心して利用できるでしょう。

ただし、空き家バンクを設置していない自治体もあります。詳細は空き家の所在すある自治体のウェブサイトや役所などで確認してください。

空き家バンクに空き家を登録しておくと、空き家に興味がある方が情報を集める際、自分の空き家を見て気に入ってくれることがあるかもしれません。

空き家バンクには、各自治体が運営している空き家バンクと、全国の空き家情報が横断的に検索できる全国版空き家・空き地バンクの2種類があります。

全国版空き家・空き地バンクに参加している自治体の場合は、より広く購入者や入居者を探すことが可能です。

なお、購入者や入居者とマッチングした場合は、地域の空き家バンクと提携している不動産会社に仲介を依頼することができます。

空き家管理サービスの利用

空き家管理サービスとは、定期的に空き家の換気や不法投棄されたゴミの処分、ポストの確認などを行ってくれるサービスです。

具体的なサービス範囲は、契約内容や依頼する業者によって異なるため、個別に確認してください。

空き家を貸したり売却したりするまでに時間がかかる場合や、将来住む予定があってとりあえず現状を維持したい場合は、それまでのあいだ、適切に空き家の管理をしなければいけません。

しかし、ライフスタイルや距離の問題で、定期的な訪問が難しい方もいるでしょう。空き家管理サービスは、このような方に適したサービスです。

利用には料金がかかりますが、遠い距離を往復するといった手間やコストを考えれば、外部に委託したほうが良い場合もあります。

空き家の売却

空き家の根本的な対策方法に、売却があります。空き家を売却して、必要な方の手に渡れば、その後有効活用されることになりますから、空き家特有の問題は起こらなくなります。

空き家の所有者様も、固定資産税や管理コストを支払う必要がなくなり、売却益を手にできますから、大きなメリットがある方法だといえるでしょう。

ただし、将来空き家に住む可能性がある場合や、思い出のある物件で手放したくないという場合は、売却が適当でないこともあります。家族とも相談し、売却して問題ないのかどうか検討してください。

空き家を売却する場合は、通常、不動産会社に相談して買い手を探してもらいます。また、不動産会社に買い取りを依頼するという方法もあります。

空き家の状態などに応じて、できるだけ高額で売却できる方法を模索することが大切です。

空き家のリフォーム

空き家の借り手や買い手がなかなか見つからないときは、リフォームを検討してみましょう。築年数が古い空き家の場合、リフォームをすることで借り手や買い手が見つかりやすくなります。

ただし、リフォームにはコストがかかります。空き家のリフォームをすることで得られるメリットとかかるコストを比較して、空室率や売れ残ってしまうリスクも踏まえ、利益がより大きくなる方法を選ぶことが大切です。

リフォームは、目的に応じて適切な範囲で行うことも重要になります。「新耐震基準を満たしていないため、耐震工事を行う」「床が傾いているため、修繕工事を行う」「水回りの設備が古いため、入れ替えを行う」といったリフォームは、快適で安全に暮らすために必要なリフォームです。

一方、入居者や購入者に対して、より空き家を魅力的に見せるためのリフォームを行うこともあります。このようなリフォームは、空き家独自の魅力を引き出し、入居者や購入者にアピールするのに役立ちます。

事例あり!「アキサポ」なら自己負担0円から空き家活用可能

「アキサポ」とは、借り受けた空き家を所有者様の自己負担0円でリノベーションしてから第三者に貸し出す、空き家活用サービスです。

従来の空き家活用では、「高額なリフォーム・リノベーション費用」が大きなネックでしたが、アキサポはその点に注目して自己負担0円から空き家をリノベーションできる仕組みを用意しました。

もちろん事前の現地調査から活用プランの提案、リノベーション、賃借人の募集までをワンストップで対応可能。

ここでは、アキサポが実際に手掛けた空き家活用事例を3つ紹介します。

アキサポの仕組みや活用事例について詳しく知りたい方はこちら

事例①:母から受け継いだアパートは面影を残して新たな賃貸住宅へ

| 建築年月 | 1972年4月 |

| 延床面積 | 39.74㎡ |

| 構造 | 木造2階建 |

| 活用事例 | 賃貸アパート |

お風呂の付いていない築50年以上のアパートのリノベーション例です。ユニットバスを設置するために間取りを変更し、内装は新築さながらのキレイな仕上がりに。一方で外装は思い入れのあるイメージを大切にするために塗装のみ行いました。

その変わりようにオーナー様からは「こんなに綺麗にしていただいて、母も喜びます」と嬉しいお声をいただきました。

事例②:設備周りを一新し使い勝手の良い賃貸住宅へ

| 建築年月 | 1975年3月 |

| 延床面積 | 115.33㎡ |

| 構造 | 木造2階建 |

| 活用事例 | 戸建て住宅 |

築47年の空き家をリノベーションした事例です。劣化した内装や設備を改修し、繁茂した草木の解消や破損したカーポートの撤去などを行い、使い勝手の良い賃貸住宅に生まれ変わりました。

事例③:7年以上借り手が見つからなかった空き家は現況を活かした新たな賃貸住宅へ

| 建築年月 | 1963年11月 |

| 延床面積(2棟) | 79.33㎡ |

| 構造 | 木造2階建 |

| 活用事例 | 賃貸住宅 |

7年以上借り手が見つからなかった空き家をリノベーションした事例です。元々状態はそこまで悪くありませんでしたが、水回りを中心とした古い設備の交換や使い勝手を意識した間取りの変更などを行いました。また、管理面を考え庭木は伐採し、駐輪場スペースに。

オーナー様からは、「家が息を吹き返しただけでなく、管理の重荷も軽減した」と大変満足していただきました。

空き家を活用すれば一石二鳥!

ここまでご紹介してきたとおり、空き家問題の大きな要因は「空き家の増加」「空き家が抱える問題・リスク」の2つが主軸となっています。

空き家に対する風当たりは強くなっており、「特定空家」に指定されるリスクに加えて「管理不全空き家」に指定されるリスクも気を付ける必要が出てきました。

どちらの場合も勧告を受けると固定資産税の減額措置が解除されるため、空き家を放置するのは得策ではありません。また、空き家を所有しているだけで税金や維持費がかかる点も見過ごせません。

これらの問題を解決するためにも、空き家活用は効果的です。特定空き家や管理不全空き家のリスクを回避できるだけでなく、資産として活用もできます。

「アキサポ」ではこれまで、さまざまな特徴を持つ空き家の整理・管理・活用など幅広いサポートを行ってきました。

空き家活用で分からないこと、面倒なことなど、お困りごとがありましたら、専門スタッフが丁寧にお答えしますので、お気軽にお問い合わせください。