公開日:2025.10.20 更新日:2025.09.29

古民家リノベーションの費用や事例を解説|成功のポイントも紹介

古民家のリノベーションは、伝統的な建築技術と現代の暮らしやすさを融合させた、魅力的な住まいづくりの手法です。

近年は空き家問題の解決策としても注目を集めており、移住や地域活性化のきっかけにもなっています。とはいえ、実際に古民家リノベーションを始める際には、耐震性や断熱性の向上、費用面での課題など、さまざまな検討事項があります。そこでこの記事では、古民家リノベーションの基礎知識から具体的な進め方、補助金の活用方法まで詳しく解説します。

目次

古民家のリノベーションが注目される理由

現代の新築住宅とは異なる魅力と価値を持つ古民家は、リノベーションによって新たな可能性を秘めた住空間として生まれ変わります。まずは、古民家のリノベーションへの関心が高まっている背景を詳しく見ていきましょう。

伝統的な木造建築の価値

古民家の大きな魅力は、長い年月を経て培われてきた伝統建築の技術と美しさ。太い梁や柱に使われている木材は、現代では入手困難な良質なものが多く、時間とともに深みを増した木の風合いは新築では決して再現できない貴重な価値を持っています。

伝統的な木造建築は、釘を使わない「継手(つぎて)」や「仕口(しぐち)」といった技法で、地震の揺れをしなやかに受け流す構造となっています。適切な耐震補強を施せば、現代の建築基準法にも適合した安全な住まいとして再生が可能です。これらの技術は日本の風土に適応した知恵の結晶であり、街並み保存の観点からも重要な文化的資産といえるでしょう。

暮らしやすさとデザイン性の両立

古民家のリノベーションでは、断熱性能の向上や最新設備を導入することで、四季を通じて快適な暮らしが実現可能です。高い天井や開放感のある空間は、現代住宅にはない贅沢な要素は残しながらも、今の生活スタイルに適応した住まいに仕上げられます。

カフェや民泊としての活用など、住居以外の用途への展開も視野に入れた柔軟なリノベーションプランを検討することで、より幅広い活用方法が見えてくるでしょう。

地域活性化や移住需要との関連性

古民家リノベーションは、地方移住を検討している方にとって魅力的な選択肢です。都市部では実現が難しい広い敷地と趣のある建物を手に入れることで、理想的なライフスタイルを築けるからです。

移住者が古民家をリノベーションすることで、地域の空き家問題の解決にもつながり、新たな住民の定着による地域活性化効果も期待できます。また、リノベーション工事に地元の工務店や職人を活用することで、地域経済への貢献も可能。

古民家を拠点とした地域コミュニティへの参加や、伝統文化の継承など、単なる住まいの取得を超えた価値を見出せることも、古民家リノベーションの大きな魅力といえるでしょう。

古民家リノベーションのメリットとデメリット

古民家リノベーションには多くの魅力がありますが、現実的な課題も存在します。メリットとデメリットを正しく理解することは、無理のない計画や準備をするうえで重要なポイントです。

コスト面・資産価値の向上

古民家リノベーションの大きなメリットの一つは、新築住宅と比較してコストを抑えられる可能性があること。中古住宅として購入する古民家は、立地条件によっては土地代込みでも新築より安価に入手できる場合が多く、初期投資を抑えることができます。

また、質の高い木材や伝統技法を活かすことで、長期的な資産価値の維持・向上も期待できます。適切にリノベーションされた古民家は、その希少性と独自性から賃貸や売却時においても差別化された価値を発揮するでしょう。

さらに、地域によっては古民家の保存・活用に対する補助金や助成金制度が充実しています。これらを有効活用することで費用負担を大幅に軽減することも可能です。リノベーション後の維持管理についても、木材の特性を理解した適切なメンテナンスをすることで、長期間にわたって価値を保つことができます。

維持管理や耐震性・断熱性の課題

古民家特有の課題として、維持管理の手間や費用が挙げられます。木造建築は特に、定期的なメンテナンスが不可欠です。屋根や外壁、基礎部分の点検・補修は欠かせません。

また、築年数が古いほど耐震性に問題があることが多く、現行の建築基準法に適合させるための耐震補強工事が必要になることもあります。断熱性についても、古民家は現代の住宅と比較すると劣ることが多く、冬場の暖房費や夏場の冷房費が高くなる可能性があります。

これらの課題を解決するためには、専門的な知識を持つ建築士や経験豊富な工務店との連携が不可欠です。これらの改善工事により、快適性と安全性を両立させた住まいを実現できます。

補助金や助成金を活用した負担軽減

古民家のリノベーション費用を軽減する有効な一手として挙げられるのが、各種補助金や助成金制度の活用です。

国や地方自治体では、空き家の活用促進や地域活性化を目的とした支援制度を設けているため、リノベーション費用の一部を補助してもらえるケースがあります。耐震改修や断熱改修に特化した補助制度も多いため、安全性と快適性の向上を図りながら経済的負担を抑えることができるでしょう。さらに移住促進を目的とした助成金制度を利用すれば、負担を一層軽くすることも可能です。

これらの制度は地域によって内容や条件が異なります。事前の情報収集と申請準備が重要になるため、専門家のアドバイスを受けながら、最適な支援制度を組み合わせることで、想定以上に費用を抑えたリノベーションが実現できるでしょう。

【成功のポイント】古民家リノベーションの進め方と注意点

古民家のリノベーションを成功させるためには、計画的な進め方と重要なポイントを押さえることが大切です。物件選びから専門家の選定、法規制への対応まで、各段階で適切な判断を行うためのコツを見ていきましょう。

物件探しと不動産選びのコツ

古民家リノベーションの第一歩は、適切な物件選びにあります。立地条件、建物の状態、価格のバランスを総合的に判断し、リノベーションの可能性を見極めることが重要です。

特に構造的な健全性や基礎の状態は、その後の工事費用に大きく影響するため、専門家による事前調査の依頼がおすすめです。

また、空き家となっている期間や前所有者の管理状況も重要な判断材料。長期間放置されている物件は、雨漏りやシロアリ被害などの深刻な問題を抱えている可能性があります。

不動産登記法に基づく登記簿の確認や、民法に基づく相続人調査・遺産分割協議の有無といった相続関係についても事前に確認し、売買・リノベーションの障害となるような権利関係上の問題がないことをチェックする必要があります。信頼できる不動産業者や地域に詳しい専門家と連携することで、隠れた問題を事前に発見し、適切な物件選びをすることができます。

専門家(建築士・工務店)の選び方

古民家のリノベーションの成否は、専門家選びに大きく左右されます。民家特有の構造や木材に詳しい建築士を選ぶことで、建物の個性を活かしながら現代的な機能を加えた最適なプランが期待できるでしょう。過去の古民家リノベーション実績を確認し、類似案件で経験豊富な専門家を選定することが大切です。

工務店選びにおいても、伝統建築の技法に習熟した職人を抱え、木造建築の修復・改修に実績のある業者を選ぶことが望ましいでしょう。地域密着の工務店であれば、地元の気候や風土に合わせた工事が可能であり、材料の調達や職人の手配もスムーズ。アフターメンテナンスの対応面でも安心感があります。

複数の専門家から提案を受け、費用面だけでなく提案内容の質や信頼性を比較検討することが、満足度の高いリノベーションにつながります。

法規制・建築基準法のチェックポイント

古民家のリノベーションを進める際には、現行の建築基準法に適合させることが必要です。築年数の古い建物は建築当時の基準で建てられており、現行基準との差を埋めるために耐震補強工事が必要となるケースが多くあります。特に耐震基準については、1981年(昭和56年)以前の建物は旧耐震基準で建てられているため、補強工事はほぼ必須です。

用途変更を伴うリノベーションの場合、建築確認申請が必要になることがあります。例えば、床面積が100平方メートルを超える住宅を店舗や宿泊施設へ用途変更する際は、原則として建築確認申請が必要です。その際、防火規定や避難規定などの追加的な基準をクリアしなくてはなりません。

文化財保護法により文化財指定を受けている建物や、景観法に基づく景観地区に立地する物件では、外観の変更に制限がある場合があります。これらの法規制は複雑で専門的な知識を要するため、建築士などの専門家と協力しながら進めましょう。

古民家リノベーションの費用と事例

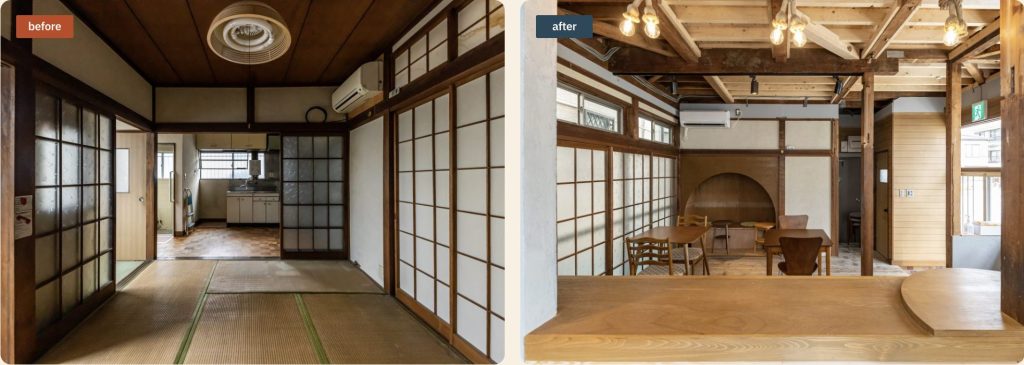

古民家や築古物件は、老朽化が進むと「使い道がない」と思われがちですが、リノベーションによって新たな価値を持つ空間へと生まれ変わります。歴史的な建物の魅力を残しつつ、現代のライフスタイルに合う形で再生すれば、地域の活性化や観光資源としても活用できます。

ここからは、アキサポが手掛けた古民家リノベーションの事例を3つ紹介します。京町家を宿泊施設にした例、空き家をシェアカフェに再生した例、そして複合型施設へと進化させた例をご覧ください。

築115年超の京町家をラグジュアリーな一棟貸し宿泊施設に

京都・白川に佇む築115年以上の京町家。保存と利活用の両立を目指したリノベーションを実施し、1日1組限定のラグジュアリー宿泊施設として再生しました。

伝統的な意匠を残しつつ、快適に滞在できる設備を整えることで、訪れるゲストに日本の伝統文化を体験できる空間を提供。京町家を後世に受け継ぎながら、地域全体の価値向上にもつながる事例となりました。

| 建築年月 | 不詳(明治38年以前) |

| 駅徒歩 | 京都市営地下鉄東西線「東山」駅 徒歩3分(210m) |

| 延床面積 | 1階 21.95㎡ / 2階 31.36㎡ / 延床 53.31㎡ |

| 構造 | 木造瓦葺2階建 |

築46年の空き家を曜日がわりのシェアカフェへ

長らく空き家となり、活用が難しい状況にあった築46年の一軒家。所有者様の「コミュニティの場にしたい」という強い想いから、利用方法を検討しました。

近隣環境を調査した結果、住宅街で生活者の通りも多い一方で、周辺には飲食店が少ないことが分かり、地域の暮らしを支えるカフェとしての活用を決定。曜日ごとに異なるオーナーが出店できるシェアカフェとして再生しました。

古民家の温もりを活かした居心地の良い空間が、地域住民にとって憩いの場となっています。

| 建築年月 | 1975年11月 |

| 駅徒歩 | 小田急線「世田谷代田」駅 徒歩8分、「下北沢」駅 徒歩12分 |

| 延床面積 | 1階 33.12㎡ / 2階 33.12㎡ / 延床 66.24㎡ |

| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |

築50年以上のアパートを地域活性化の拠点となる複合型施設に

台東区・谷根千エリアにある築50年以上のアパート。老朽化で入居者が減り、最終的には空き家となっていました。

売却ではなく地域に貢献できる活用方法を模索した所有者様。周辺調査をしたところ、駅からのアクセスが良く住居ニーズが高いこと、さらに谷根千エリアを目的とした観光客も多いことから、複合型施設としての再生をご提案しました。

2階部分は水回りを一新し、全8部屋のシェアハウスへ。居住者が交流し合える「アトリエコリビング」も整備しました。

1階は飲食店や貸しギャラリーとして利用。庭を活かした開放的な空間へと生まれ変わりました。居住と商業が融合する小さな文化圏を形成することで、観光客にも地域住民にも開かれた交流拠点となりました。

| 建築年月 | 築52年(問い合わせ時) |

| 駅徒歩 | JR山手線「日暮里」駅より徒歩6分/東京メトロ千代田線「千駄木」駅より徒歩9分 |

| 延床面積 | 248.42㎡ |

| 構造 | 木造亜鉛メッキ鉄板葺2階建 |

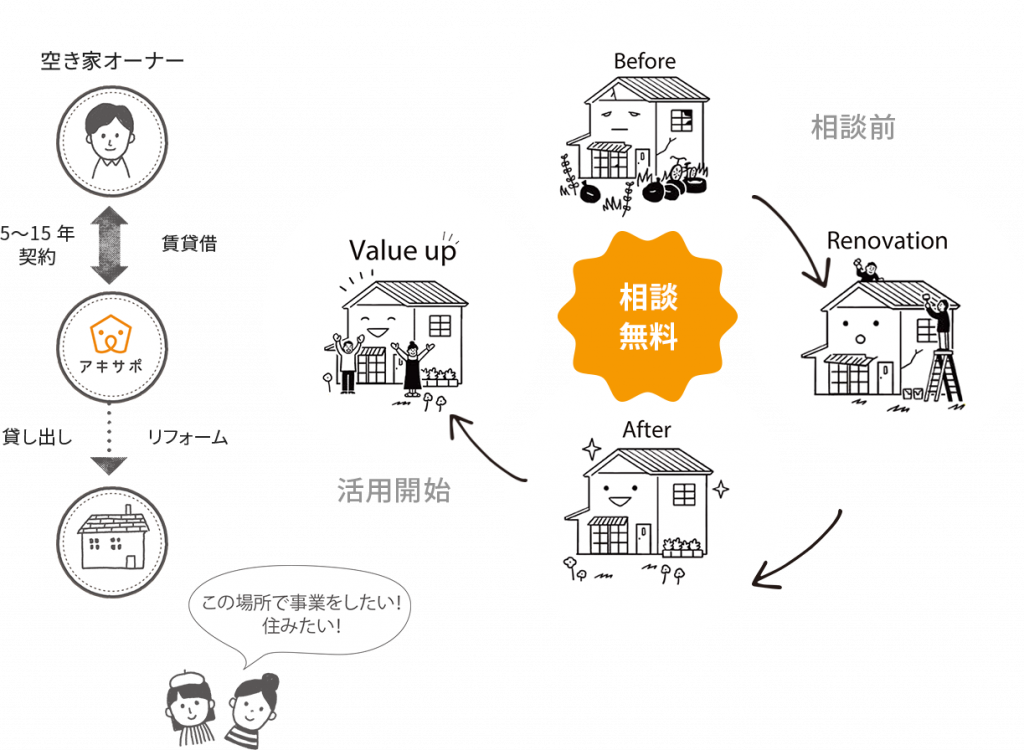

古民家リノベーションはアキサポがサポート

空き家や古民家を活用するには、相続手続きから始まり、建物調査、リノベーション計画、工事業者の選定、各種申請手続きまで、幅広い知識と経験が求められます。これらをすべて個人で対応するのは容易ではありません。

アキサポでは、不動産の専門知識を持つスタッフが窓口となり、各分野のプロと連携。例えば、複雑な相続手続きが必要な場合は司法書士と、建物の状態判断や補助金申請については建築士や行政書士と連携してサポートします。

自己負担0円(※)から空き家活用が実現できるのも「アキサポ」の魅力。アキサポなら、リノベーション費用をオーナー様が負担しなくてよいので、金銭的リスクなしで古民家の空き家活用が始められます。もし古民家でお悩みでしたら、ぜひ一度アキサポまでご相談ください。

※ 建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。

この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。

お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。