公開日:2025.07.22 更新日:2025.07.29

親から子への家の名義変更|手続き・費用・税金の基礎知識と対策ガイド

家の名義変更を親から子に行う場合、相続や生前贈与、あるいは親子間での売買など、さまざまな方法があります。方法によって必要書類や手続きの流れが異なるほか、発生する税金にも大きな違いがあります。

たとえば、贈与税や相続税、不動産取得税、登記にかかる登録免許税など、手続き方法によって税金の負担が大きく変わる可能性があります。加えて、名義変更を適切に行わないまま放置すると、将来の相続時に相続人同士のトラブルが発生したり、不動産の売却や担保設定がスムーズに進まなくなるなど、法的・金銭的なリスクが高まります。

名義変更は法務局に申請する登記手続きが必要で、戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・登記識別情報(権利証)など多くの書類を準備しなければなりません。

こうした準備を円滑に進めるために、本記事では名義変更に関する基礎知識や手続きの流れ、さらに生前贈与や相続にかかる税金対策について網羅的に解説します。さらに、司法書士や税理士に依頼する場合の費用感や選び方、自分で申請する場合の注意点についても初心者向けに分かりやすくまとめました。

目次

家の名義変更の基礎知識:手続きが必要な理由と放置リスク

家の名義変更を行う最大の目的は、法律上の所有権を正式に確定させ、後々のトラブルを防ぐことにあります。

名義を曖昧にしていると、将来的に相続人同士で権利をめぐる争いが発生するリスクが高まります。とくに親が亡くなった後に法定相続人が複数いるケースでは、家の名義が未変更のままだと、譲渡や売却といった重要な手続きがスムーズに進まなくなり、資産としての価値を十分に活かせない可能性も出てきます。

名義変更は、このような相続時の混乱や不利益を避けるための基本的かつ重要なステップです。

また、名義変更をしておくことで固定資産税の納税者が明確になり、親子間や親族間の金銭的なトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。自宅の所有者が不明確なままだと、税金や管理負担が誰の責任なのか分からず混乱を招くことがあります。

所有権を正式に移転し、名義をはっきりさせておくことで、予期せぬ出費や管理コストの見通しを事前に立てやすくなり、将来的な費用負担の計画にも役立ちます。

名義変更は、不動産を安心して管理・活用するための第一歩として、確実に行っておくことが望まれます。

親から子に譲る方法は2種類:生前贈与と相続の違いを解説

家の名義を親から子に変更する主な手段は、生前贈与と相続の2つです。どちらを選ぶかで税金や手続きの流れが異なるため、事前に十分な比較検討が必要です。

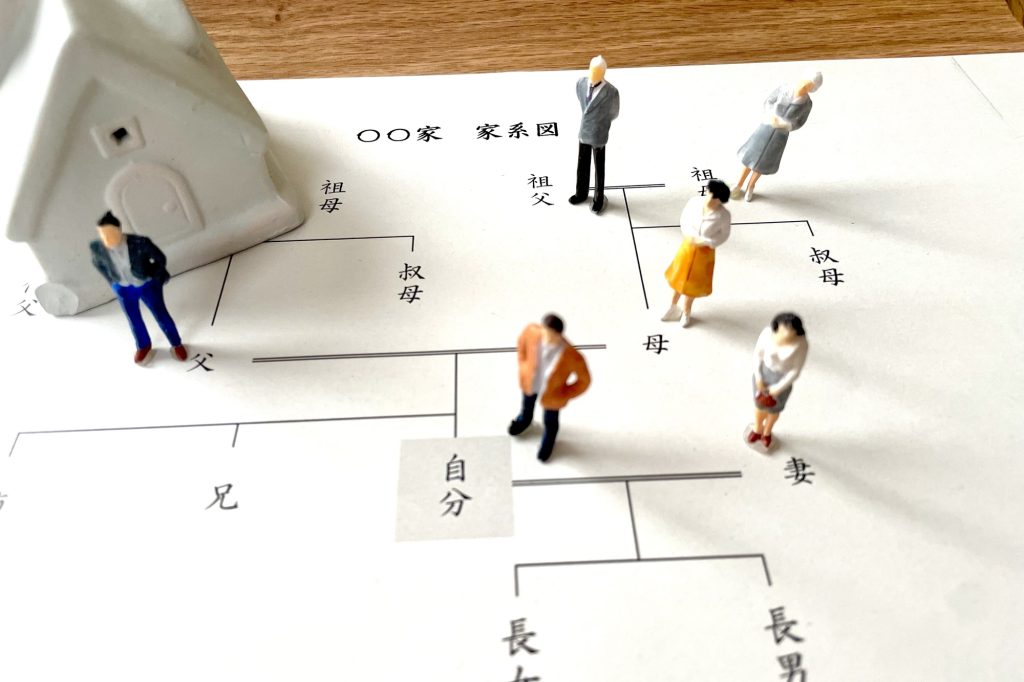

生前贈与は、親が元気なうちに所有権を子に移す方法で、親子間の話し合いだけで進められる点がメリットです。一方、相続の場合は、親の死亡後に民法に基づく遺産分割協議を経て名義を移す形になるため、相続人が複数いる場合には全員の合意が必要になります。家族構成や税金の負担を考慮して、どちらが適しているかを慎重に判断しましょう。

また、贈与税や相続税といった課税負担も重要な検討要素です。生前贈与では「相続税法」に基づき贈与税が、相続では不動産の評価額に応じて相続税が課される可能性があります。いずれも税額は時期や資産額によって変動するため、早めに専門家へ相談して計画的に対応することが推奨されます。

1. 親が生きているうちに行う「生前贈与」

生前贈与は、親の自由な意思で子に家を譲渡できる点が特徴です。

手続きとしては、贈与契約書を作成し、名義変更の登記申請を行うことで完了しますが、「相続税法」に基づき贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。基礎控除額や暦年贈与、相続時精算課税制度などの特例制度を事前に確認し、課税負担を把握しておくことが重要です。

また、贈与された不動産の登記変更には、必要書類を準備したうえで法務局で手続きを行い、「登録免許税」(不動産価額の2%)を納付する必要があります。

2. 親が亡くなった後に行う「相続」

親が亡くなった場合、不動産を相続した子は、相続登記(所有権移転登記)を申請することが2024年4月1日から義務化されました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第76条の2、第164条)。

複数の相続人がいるときには「民法」に基づき遺産分割協議を行い、全員の同意を得たうえで遺産分割協議書を作成し、登記手続きを進めます。相続税が発生する可能性があるほか、兄弟や親族間で意見の対立が起きないよう、あらかじめ遺言書の作成などで親の意思を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

生前贈与による不動産名義変更の手続きと必要書類

生前贈与による家の名義変更では、契約から登記までの流れを整理し、税金面にも注意深く対応することがポイントです。

まず、不動産の贈与契約書を作成し、贈与者(親)と受贈者(子)が署名・押印することが第一ステップです。これに加え、贈与する親の印鑑証明書や家の固定資産税評価証明書、さらに登記識別情報(または旧制度の登記済権利証)などが必要となります。贈与契約書は後のトラブルを防ぐためにも明確な内容で作成しましょう。必須ではありませんが、公証役場で「公正証書」として作成しておくと、より高い証明力を持ちます(民法第549条では贈与は口頭でも成立するとされていますが、書面によらない贈与は各当事者が解除できると定められているため、書面化が重要です)。

贈与契約が整ったら、法務局で所有権移転登記(名義変更)の手続きを行います。書類に不備があると受理されず、何度も出向かなければならないため、司法書士などの専門家に事前に相談して確実に準備するのが望ましいでしょう。また、登記には登録免許税(不動産評価額の2%)が課税されるため、贈与する家の固定資産税評価額を事前に把握しておく必要があります。

贈与契約書・印鑑証明・固定資産税評価証明書など

贈与契約書は、贈与する不動産の所在・地番・種類・面積などの詳細、贈与者・受贈者の情報、贈与日、移転の合意内容を明記します。

さらに、贈与者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)や、固定資産税評価証明書(課税年度のもの)、登記識別情報通知書(登記済証)、受贈者の住民票なども必要です。

とくに固定資産税評価証明書は課税額の算定や登録免許税の計算に必須となるため、早めに取得して確認しましょう。

法務局で登記申請する流れ

名義変更の申請書類をすべて揃えたら、所轄の法務局に提出します。

受付後は書類審査が行われ、問題がなければ数日から1週間程度で名義変更登記が完了し、正式に受贈者名義の不動産として登記簿に反映されます。

万が一、不備や追加書類が必要と判断された場合は、法務局から補正通知や連絡が届くため、速やかに指示に従って対応しましょう。手続きの正確性が求められるため、申請前に登記申請書の記載内容や添付書類の確認を徹底することが重要です。

相続で家の名義変更するときの手続き・必要書類

親が亡くなり相続が発生した場合には、必要書類の収集や遺産分割協議など、生前贈与以上に複雑な手続きが求められます。

まず、相続人を確定させるために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、合わせて相続人の戸籍・住民票を用意します。この情報から法定相続人を確定することで、相続登記に必要な遺産分割協議書を作成しやすくなります。相続人が複数いる場合は、家を誰が相続するのか全員の合意を得ることが非常に重要です。

また、家を相続することが決まった後は、不動産の評価証明書や相続人全員の印鑑証明書などを揃えて登記申請(所有権移転登記)を行います。正式に登記が完了するまでは、銀行融資の手続きや売買などがスムーズに行えない場合があるため、速やかに登記申請を行うことが望まれます。

必要な書類が多いため、専門家を交えて計画的に準備を進めるのがおすすめです。

なお、2024年4月1日から相続登記が義務化され、原則として「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に登記申請が必要です。必要な書類が多く手続きが煩雑なため、司法書士などの専門家を交えて計画的に進めることが推奨されます。

戸籍謄本・遺産分割協議書などの収集

相続人の確定には被相続人の戸籍を出生から死亡まで遡って取得し、相続関係を時系列で明確に証明します。

さらに相続人全員の戸籍抄本や印鑑証明書(3ヶ月以内)を準備し、遺産分割協議書を作成・全員が署名押印することで、法務局での相続登記に備えます。

協議書には、不動産の詳細情報(所在地・地番・種類・面積)や、相続人の氏名、分配内容などを明記し、後から確認や証明ができるような形式で作成することが重要です。あいまいな表現は避け、内容が明確になるよう配慮しましょう。

相続登記の具体的な手順

遺産分割協議書や必要書類が揃ったら、所轄の法務局で相続登記を行います。書類審査を受け、不備がなければ相続登記が完了し、法的に所有権が移転されたことが証明されます。

法務局による書類審査を経て、不備がなければ相続登記が完了し、相続人への正式な所有権移転が登記簿に反映されます。登記完了後は、登記事項証明書を取得することで、名義変更が完了したことを確認できます。

これにより、法的にも第三者にも、相続人が正当な所有者であることを証明することができます。

名義変更の費用はいくら? 登録免許税・司法書士報酬の目安と依頼時の注意点

名義変更には登録免許税などの公的費用に加えて、司法書士へ登記手続きを依頼する場合は報酬が発生します。ここでは、名義変更にかかる代表的な費用として、登録免許税・司法書士報酬の目安について整理します。

登録免許税は、手続きの種類によって税率が異なります。具体的には、不動産の固定資産税評価額に一定の税率(贈与:2%、相続:0.4%)を乗じて算出されるため、評価額が高い不動産ほど税額も大きくなります。司法書士に登記手続きを依頼する場合は、書類作成や申請代行の報酬として数万円から十数万円程度の費用がかかることが一般的です。

専門家に依頼するメリットは、手続きを確実かつスムーズに進められる点にあります。一方で依頼費用を抑えたい場合は、自力で書類を揃え、法務局に申請を行うことも可能です。ただし、その場合は書類不備や申請ミスが起こるリスクも高まるため、初心者は特に注意が必要です。

また、相続税や贈与税の申告が必要なケースでは、税理士に相談する場面もありますが、登記とは別業務となるため整理が必要です。

登録免許税・司法書士報酬などの概算費用

登録免許税の金額は、手続き内容(贈与・相続など)や不動産の評価額に応じて変動します。

一般的には相続登記では評価額の0.4%、贈与登記では2.0%が課されるため、一般に相続のほうが課税負担は軽く、贈与は重くなる傾向があるため、早めに見積もりを取ることが大切です。

また、司法書士への報酬も加味すると、総額で数万円から数十万円に及ぶ場合があります。予算計画は事前に立てておくことが重要です。

自分で手続きを行う際の注意点

自分で書類を揃え、法務局へ申請する場合には、詳細な書類の書き方や提出時のフォーマットを正しく理解しておく必要があります。

提出書類に不備があると、申請のやり直しや審査の遅延が発生し、時間的・精神的な負担が大きくなるリスクがあります。自信がない場合や書類のボリュームが多い場合は、専門家に相談しながら進めるほうがトラブルを回避しやすいでしょう。

家の名義変更で発生する4つの税金|贈与税・相続税・登録免許税・不動産取得税の違いと注意点

家の名義変更には、登録免許税をはじめ、贈与税・相続税・不動産取得税など、複数の税金が関わる可能性があります。

名義を変更する際に代表的な税金としては、贈与税、相続税、登録免許税、不動産取得税が挙げられます。生前に名義を移す場合には贈与税、亡くなった後に家を相続する場合には相続税が課されるなど、タイミングによって負担が異なります。

これらの税金は家の評価額や贈与・相続の方法によって計算方法が変わるため、制度を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談のうえ対策を立てることが重要です。

また、住宅ローンの残債の有無も課税負担に影響する場合があります。ローンが残っている状態で名義変更をすると、金融機関の同意が必要となるほか、抵当権の抹消や再設定の登記が発生することもあります。各種税金とあわせて、ローンの手続きが重なると手続きが複雑化しがちなので、事前に全体像を把握しておくとスムーズに対応できるでしょう。

贈与税・不動産取得税・相続税・登録免許税

贈与税は、年間110万円までの基礎控除がありますが、それを超えると累進税率で課税され、最高税率は55%に達する場合もある点に注意が必要です。

不動産取得税は不動産を取得したときに都道府県から課税されるもので、相続の場合は非課税扱いですが、贈与の場合は課税対象とされることが多いです。登録免許税は登記手続きで必ず発生する税金で、相続や贈与、売買など移転経緯によって計算式が異なります。

税金を納めるタイミングと計算方法

税金ごとに申告・納税のタイミングが決まっています。

・贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告・納付(相続税法第21条の13)

・相続税は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に申告・納付(相続税法第27条)

・不動産取得税は、取得後に都道府県から送付される納税通知書に従い、指定期限までに納付

・登録免許税は、登記申請時に法務局で納付

各税金とも詳しい計算方法や控除制度があり、適用要件も複雑なので、早めに税理士などの専門家に相談すると安心です。

相続税・贈与税の節税方法と特例制度の活用ポイント

名義変更に伴う税金負担を抑えるには、法律で認められた特例や制度を活用するのが効果的です。

税制は定期的に見直されているため、最新情報を常にチェックしながら計画的に贈与や相続を進めることが重要です。特に相続時精算課税制度や暦年贈与、さらに小規模宅地の特例などは、自宅や親名義の不動産をどのように子に引き継ぐかを左右する重要な選択肢となります。

ただし、特例を使うと他の制度が利用できなくなるケースもあるため、総合的に判断しましょう。たとえば相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税に戻すことはできません。

また、節税を第一に考えるだけでなく、親の生活費や介護費用などを含めた将来設計とのバランスも考慮する必要があります。家を早めに贈与すると、親が老後の資金に余裕を持てなくなる可能性もあるため、家族全体のライフプランを見据えたうえで制度をフル活用することが大切です。

相続時精算課税制度・暦年贈与の仕組み

相続時精算課税制度では、贈与時に一定額(2,500万円)まで贈与税が非課税となり、最終的に相続時に精算課税されます。高額な不動産贈与を一括で行いたい場合に有効です。

一方、暦年贈与は毎年110万円までの非課税枠を活用し、長期間にわたって少額ずつ贈与する方法です。贈与税の累積を抑えるのに適しています。

ただし、いずれの制度も選択後に変更することはできません。さらに、2024年の税制改正により、暦年贈与についても相続開始前7年以内の贈与が相続税に加算されるルールが段階的に導入されるため、慎重な運用が必要です。申し込みや運用の前に専門家へ相談しましょう。

小規模宅地の特例を利用する場合の注意点

被相続人が居住していた宅地や貸付事業をしていた宅地は、小規模宅地の特例を利用することで評価額を下げられる可能性があります。

しかし、適用要件は細かく決められており、特に、330㎡を上限とする面積制限や、居住要件の継続期間、申告期限など、形式要件の不備による否認事例も存在するため、誤って使うと後で追徴課税を受けるリスクもあります。

特例の内容を十分に理解し、必要に応じて税理士や弁護士に確認しましょう。

家の名義変更をしない場合のリスク

名義変更を先延ばしにしてしまうと、相続人同士のトラブルや税金の負担増などさまざまな不利益が生じる可能性があります。

親が亡くなった後も名義変更を放置していると、家を売却したり担保に入れたりといった資産活用ができなくなるケースがあります。法的には、相続登記をしないと不動産の権利が正式に移転しないため、第三者への売却や担保提供が不可能となります。さらに、名義が曖昧なままだと相続人が増えた際に意見が衝突しやすく、家庭裁判所を交えた遺産分割調停や訴訟に発展するリスクもあります。

また、家の維持管理費や固定資産税は、原則として名義人が支払うことになりますが、名義変更をしていないと支払う人があいまいになり揉めごとの原因となります。円滑に手続きを進めるためにも、余裕のあるうちに名義変更を検討したほうが良いでしょう。

親の意思を反映させるための選択肢:遺言や家族信託の活用

親がどのように資産を引き継ぎたいかを明確に示すには、遺言書や家族信託といった制度を検討するのが有効です。

遺言書がある場合、相続人が複数いても親の意思を尊重した形で遺産分割がしやすくなります。特に公正証書遺言で作成しておくと、内容が争われにくく証拠力も高いため、相続時の混乱を最小限に抑えることができます。

一方、家族信託は、親(委託者)が所有する不動産などを信託財産として信頼できる家族(受託者)に託し、その管理・運用・処分を任せる仕組みです。親が認知症などで判断能力が低下した場合でも、家族が継続して不動産を管理できるメリットがあり、財産のトラブルを回避する先進的な方法として注目されています。

家族信託は、遺言や成年後見制度では対応しきれない生前の柔軟な資産管理、二次相続を見据えた財産承継の設計が可能である点が特徴です。財産のトラブルを予防するためにも、早めに活用を検討することが望ましいです。

家の名義変更に関するよくあるQ&A

家の名義変更について、多くの方が抱く代表的な疑問とその回答をまとめました。

Q: 親から子へ家を渡すとき、必ず贈与税がかかるのでしょうか。

A: 贈与税の基礎控除額(年間110万円)以内であれば、贈与税は課税されません。ただし、基礎控除を超える贈与には贈与税がかかる可能性があります。節税を検討する場合は、相続時精算課税制度や暦年贈与などの制度を活用することで、課税負担を抑えることが可能です。

Q: 名義変更は専門家に依頼したほうが良いのでしょうか。

A: 名義変更(不動産登記)の手続きは、必要な書類の収集や法務局での申請を自身で行うことも可能です。しかし、手続き漏れが発生すると結果的に費用や時間がかさむ場合があるため、初心者は司法書士や税理士に相談してみることをおすすめします。

まとめ

親から子への家の名義変更は、遺産相続や生前贈与といった大切なライフイベントに深く関わる手続きです。

手続きを円滑に進めるためには、必要書類の準備や税金への対策、そして家族間の合意形成など多面的な準備が欠かせません。生前贈与を選ぶ場合でも相続を選ぶ場合でも、それぞれに応じたメリットやデメリット、税制面の影響を比較検討し、最適な方法を決めることが重要です。

また、相続税や贈与税の負担を軽減できる各種制度の活用に加えて、親の意思や家族の将来設計を踏まえた総合的なプランニングを行うことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

必要に応じて、司法書士・税理士・信託専門家などの専門家の助言を得ることも有効です。法的リスクや手続きの不備を避け、安心して家の名義変更を進めましょう。

この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー

一級建築士

中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。

空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。