公開日:2025.08.13 更新日:2025.07.29

【2025年最新】民泊許可を徹底解説!申請ステップと注意点、違法リスクも

自宅や空き部屋など、個人が所有する物件を短期的に貸し出す民泊は、旅行者との交流や不動産投資として注目を集めています。しかし、合法的に運営するには、関連法令や規制に基づいた民泊許可手続きが不可欠です。

本記事では、民泊許可を得るために必要なステップや注意点について、初心者にもわかりやすく解説します。

目次

知っておくべき3つの民泊形態

民泊の運営は、主に「簡易宿所(旅館業法に基づく)」「特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく)」「新法民泊(住宅宿泊事業法に基づく)」という3つの形態に分けられます。

具体的にどのような違いがあるのか、それぞれの特徴を比較してみましょう。

簡易宿所(旅館業法)とは

簡易宿所とは、旅館業法(旅館業法第2条第4項)に基づく宿泊施設のカテゴリーのひとつで、ホテルや旅館と比べると小規模な客室数で営業できるのが特徴です。ただし、客室の広さや共用設備の設置など、具体的な基準を満たさなければ許可は下りません。一定の設備投資が必要になるため、物件選びの段階から要件を確認しておくことが重要です。

また、旅館業法では、宿泊者の安全を確保するための細かい衛生管理や防火対策も求められます。特に消防法令に適合しているかどうかは、許可取得の上で重大なポイントです。許可申請の際には、消火器の設置や避難経路の確保など安全面での要件をクリアしていることが必須となります。

さらに、地域によっては住民に対する周知や自治会への連絡が必要になることも。新たに宿泊施設を開業することで周辺環境に与える影響も考慮する必要があるため、法令だけでなく地域コミュニティとの共存もしっかり視野に入れておくようにしましょう。

特区民泊(国家戦略特別区域法)とは

特区民泊は、国家戦略特別区域法によって一定の条件が緩和されているエリアのみで運営できる形態のことで、比較的短期間で手続きを終えられる点が特徴。一般的には都心部や観光需要の高いエリアが対象で、従来よりスピーディーに開業できる場合があります。

ただし、特区民泊であっても運営にあたっては遵守すべき条例やガイドラインが存在する上、場合によっては周辺住民への説明も必要です。特に住環境への配慮や騒音対策などは、一般の民泊と同様に慎重に行わなければなりません。

また、特区民泊の実施期間や適用条件は自治体ごとに異なる点にも注意が必要です。具体的な日数制限や管理体制については、事前に管轄の自治体や保健所に確認した上で準備を進めるようにしましょう。

新法民泊(住宅宿泊事業法)とは

2018年に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)に該当する形態が、新法民泊です。年間営業可能日数が180日に制限されているものの、書類手続きは簡易宿所よりも手軽に済ませることができます。住宅宿泊事業法で定められた日数(年間180日)以上の営業を行う場合は、旅館業法に基づき簡易宿所等の許可が必要です。

ただし、物件が住宅地に位置する場合、自治体が独自の条例で営業日数や対応エリアを厳しく制限しているケースもあります。新法民泊を検討する際は、国のルールだけでなく地域の条例をセットで確認し、自分の運営計画が適切であるかを総合的に判断するようにしましょう。

民泊許可はなぜ必要?違法民泊のリスクと罰則

もし許可や届出を怠ると、いわゆる「違法民泊」とみなされ、旅館業法違反や住宅宿泊事業法違反**となり、営業停止や罰金だけでなく、刑事告発(旅館業法第44条、住宅宿泊事業法第77条など)に発展する可能性もあります。

また、無許可営業でトラブルが発生した場合には、周辺住民や宿泊者に与える影響も大きくなりがちです。例えば、火災や事故などの緊急事態が起こった際にも、適切な保険や消防設備が整っていないと被害が拡大しやすくなり、賠償責任を負うリスクが高くなるでしょう。

さらに、違法民泊を行うことで民泊全体のイメージを損ない、業界への信頼を下げる原因にもなります。ルールをきちんと守って運営することで地域社会との協調や良好なゲスト体験につながり、長期的な事業の安定と収益アップも期待できるでしょう。

民泊許可申請の手続き:押さえておきたいポイント

法律に正しく則って民泊を始めるためにも、許可申請の手続きのやり方を正しく把握しておく必要があります。ここからは、民泊許可申請で押さえておきたいポイントを3つご紹介します。

保健所や自治体担当窓口の確認

まずは、物件が所在する自治体の保健所や役所の担当窓口を確認しましょう。地域によって部署の名称や担当が異なるため、公式ウェブサイトや電話などで確認しておくことをおすすめします。

申請受付期間や窓口の対応時間も、自治体によってさまざま。書類を準備する期間や、万が一書類不備で差し戻された場合の再提出の期間までも見据えて、余裕を持ったスケジュールを立てておくと安心です。

申請前に押さえておきたい建築基準法・消防法

民泊を運営する物件が建築基準法や消防法に適合しているかどうかも、申請前に必ず確認しておきましょう。例えば耐震基準や防火構造への適合が求められ、古い物件では改装や防火設備の追加が必要になる場合もあります。後々の手元りや想定外のコスト発生を回避するためにも、民泊許可申請前に物件の状態を専門家に調査してもらうと安心です。

また、消防法では、消火器や自動火災報知機の設置など具体的な安全基準が定められています。これらを満たさないまま申請しても許可が下りることはほぼありません。さらに、消防署に消防同意を取得しなければならない地域もあるため、自治体ごとのルールをしっかり把握しておくようにしましょう。

必要書類と図面などの作成ポイント

下準備が整ったら、民泊許可申請に必要な書類を揃えましょう。主な書類としては、物件の平面図や立面図、消防設備の配置図、管理組合の承諾書などが挙げられます。図面は正確に記載し、寸法や使用目的が分かるようにすることがポイント。部屋の用途ごとに色分けをするなど、審査担当者が一目で理解できるよう工夫すると審査の効率が上がりやすくなるでしょう。

また、申請書には申請者や管理者の個人情報、物件の住所や構造、転貸の有無など細かい情報も記入しなくてはなりません。記入漏れや誤字・脱字があると審査に時間がかかるだけでなく、再提出を求められる場合もあるため注意が必要です。

申請や書類の提出は、窓口のほか自治体によってはオンラインでも受け付けています。

マンションや集合住宅での注意点:管理規約と近隣対策

賃貸物件や分譲マンションなど、集合住宅で民泊を行う場合は、管理規約や住民との関係調整が重要になります。

まず、マンションの管理規約や組合規約では、部屋の用途を住宅専用と定めているケースがあります。こうした規約に「宿泊事業・転貸禁止」などの条文があれば、オーナーや管理組合の正式な許可を得られない限り民泊営業はできません。事前に契約書や規約をよく確認し、問題がないかをチェックしましょう。

また、集合住宅での民泊は一般住宅よりも近隣とのトラブルが起こりやすいといわれています。特に、廊下やエレベーターなど共用部分での騒音やゴミの放置などは苦情の原因になり、長期的な運営ができなかったり、物件の価値が低下したりする恐れもあります。

ルールを徹底し、ゲストに対してわかりやすいガイドラインや掲示を用意しておくのはもちろん、住民に対しても定期的な周知・説明を行い、不安や誤解を解消することが大切です。

許可取得後の運営ルール:宿泊者名簿・標識・衛生管理

民泊運営は、営業許可取得がゴールではありません。営業開始後も、旅館業法、住宅宿泊事業法、自治体の条例やガイドラインに沿った運営ルールを遵守し、さまざまなリスクに備えておく必要があります。

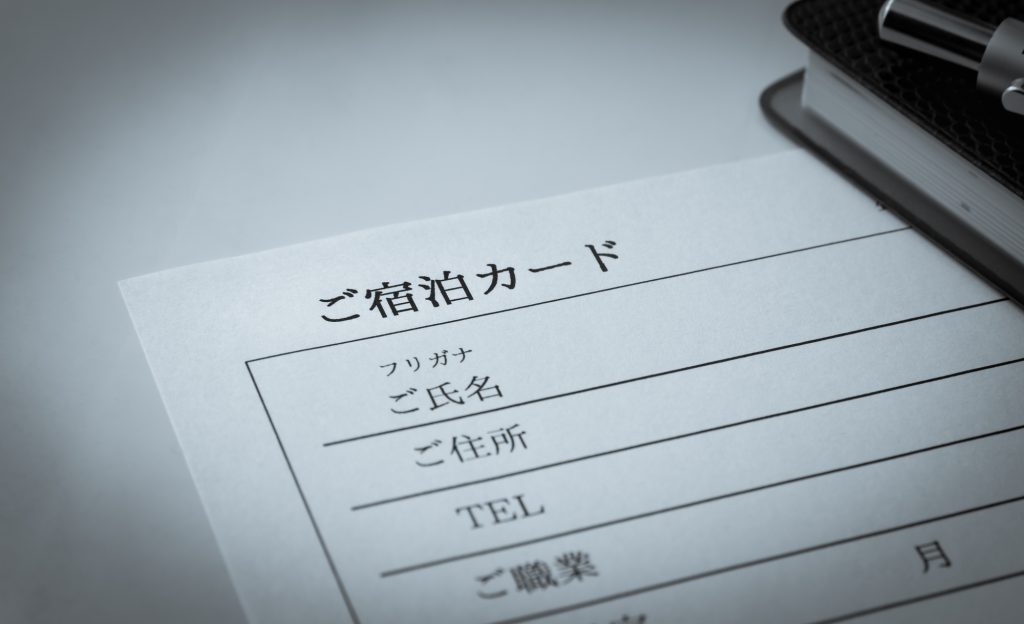

宿泊者名簿と標識掲示の義務

宿泊者名簿は、宿泊者の個人情報を管理するための重要な書類です。旅館業法(旅館業法第6条)や住宅宿泊事業法(住宅宿泊事業法第45条)により、宿泊者の氏名、住所、職業などをチェックイン時に確認し、必要事項を正確に記入することが義務付けられています。紛失や漏洩がないようにセキュリティ対策も同時に考えなくてはなりません。

また、玄関や入口など外部からも見える場所に標識を設置することも、多くの自治体で義務づけられています。民泊の形態や制度によって掲示内容の範囲が異なるため、指示に合った標識を準備しましょう。

これらのルールを守らずに運営をすると、許可取り消しや営業停止命令を受けるリスクが高まります。宿泊者や近隣住民の安心・安全を守る上でも欠かせないため、許可取得後も定期的にチェックを行い、ルールの見直しをすることが大切です。

トラブルを防ぐための衛生管理とゲスト対応

衛生管理も、民泊を運営する上で重要なポイント。部屋の掃除やリネンの洗濯などの基本的な作業だけではなく、浴室やキッチンなどの水回りの清掃、共用部の定期的な消毒なども、漏れなく行う必要があります。

あわせて徹底しておきたいのが、ゲスト対応です。宿泊マナーや利用方法を事前に案内しておくことでトラブルを大幅に減らせます。特に、騒音やゴミの出し方など地域特有のルールは事前に双方の合意が得られるよう、具体的なルールブックや掲示物を用意しておくのがよいでしょう。外国人旅行客への配慮として、多言語対応を行っておくことも有効です。

万が一クレームやトラブルが起こった場合は、迅速かつ誠実な対応が最優先。苦情が出る前に予防線を張っておくのが理想ですが、問題が発生した場合には謝罪や必要な処置を速やかに行い、再発防止策を明確に示して信頼回復につなげましょう。

申請にかかる費用:個人申請・行政書士代行の比較

民泊許可の申請には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。「個人で行う場合」と「行政書士に依頼する場合」の2パターンについて、それぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。

まず個人申請の場合、主な費用は自治体への申請手数料と、図面や書類の印刷費用などの実費です。行政書士に依頼するよりも費用は抑えられますが、知識不足によるミスや書類の不備で再申請の手間が増える可能性がある点は注意が必要です。知識を得るためのセミナーや書籍代といった間接的なコストも考慮しましょう。

行政書士などの専門家に依頼する場合は、報酬として数万円〜十数万円ほどの費用が追加で発生します。しかし、申請資料の作成や自治体とのやり取りの大部分を任せられるため、時間や労力を削減したい方にはメリットが大きいといえるでしょう。特に、複雑な案件や書類作成に不安がある場合は、専門家のサポートを受けるのが安心です。

個人申請と行政書士代行のどちらがよいかは、単に目先の費用だけでなく、審査に通らなかった場合のリスクや再申請に要する時間のロスなども含めて総合的に判断することが重要。自分の状況やスキルに合わせて一番メリットの大きい方法を選択すると、スムーズで確実な民泊許可取得につながります。

よくあるトラブル事例と対処法:騒音・ゴミ・クレーム

民泊では多様なゲストが宿泊するため、予想外のトラブルが起こることがあります。迅速かつ適切に対処できるよう、代表的な事例である「騒音」「ゴミ」「クレーム」の対処法について確認しておきましょう。

まず、よくあるトラブルとして挙げられるのが、騒音です。深夜・早朝の大声や音楽が原因になるケースが多いため、あらかじめ静かに過ごしてもらうようゲストに伝え、夜間チェックインには追加のガイドラインを設けるなど対策を講じるのがおすすめです。近隣住民との情報交換やLINEグループなどの連絡体制を整えておけば、問題発生時に迅速に対応できるでしょう。

また、ゴミを不法投棄してしまうゲストにも要注意。ゴミの出し方が分からないことが理由として挙げられるため、分かりやすい案内表示やマニュアルの設置、チェックイン時の説明を徹底するようにしましょう。ゴミ収集日や分別ルールをまとめた簡易表を室内に貼っておくのも効果的です。

クレーム対応では、まず相手の話をじっくりと聞き、感情的にならずに事実関係を整理することがポイント。物件側の不備に起因する問題であれば、速やかに状況を改善するための具体的な対応策を提示しましょう。誠意あるコミュニケーションを心がけることで、長期的に良好な関係と高い評価を保つことが可能になります。

変更・廃業など事後手続きの流れ:必要書類と注意点

民泊許可の届出内容に変更が生じたり、廃業したりする場合の手続きについても確認しておきましょう。

運営開始後にオーナー名義の変更や管理者の交代、あるいは物件の改装など大きな変更があった場合は、自治体に追加書類を提出する必要があります。放置すると許可の条件に抵触することもあるため、変更が決まった段階で早めに手続きを進めましょう。

廃業する場合も同様に、廃止届の提出が必要です。無断で営業をやめると、自治体側に事業状況が不透明なまま残り、後々のトラブルにつながる可能性があります。

まとめ:適切な民泊許可で安心・安全な運営を実現しよう

民泊許可の形態には、「簡易宿所」「特区民泊」「新法民泊」といった複数の選択肢があり、それぞれに必要な手続きや要件が異なります。自分の物件がどの形態に適しているかを見極め、民泊許可申請の流れを正しく踏むことが大前提です。さらに、消防法や建築基準法への適合も大切なチェックポイントとなるので、抜け漏れのないように準備しましょう。もし迷った際には自治体や専門家に相談するのも方法のひとつです。

規制や運営ルールは、今後も新たな条例や社会状況の変化によって更新される可能性があります。開業後も定期的に情報収集を行い、変更手続きや衛生・防災対策などをこまめにアップデートすることが、民泊事業を成功させるための大切なポイントです。本記事の内容を参考に、適切な民泊許可取得と継続的な改善で、安心・安全な事業を目指しましょう。

この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。

お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。