公開日:2025.08.16 更新日:2025.08.04

【保存版】相続した不動産の売却にかかる税金と節税対策を徹底解説

相続した不動産を売却する際、税金やさまざまな法的手続きが関係するため、何から始めれば良いのか戸惑う人も少なくありません。相続登記(所有権移転登記)や名義変更、必要書類の準備などの基本的な流れに加え、譲渡所得税、印紙税、登録免許税などの課税要素も押さえる必要があります。

この記事では、相続した不動産の売却に必要な手順や税金の種類に加え、要件を満たすことで活用できる特例や控除について解説していきます。さらに、売却後の確定申告のポイントや注意点もあわせて紹介します。手続きや申告の流れを理解し、うまく節税を行う方法を学ぶことで、将来の負担を軽減することが可能です。

売却までに知っておきたいポイントを踏まえながら進めることで、納税時や確定申告時のトラブルを減らし、スムーズな売却に結びつけることができるでしょう。必要に応じて税理士や司法書士などの専門家への相談も検討しながら、適切な手順で進めてみてください。

目次

相続不動産を売却するまでの基本的な流れ

相続した不動産を売却するには、まず相続人を確定し、遺産分割協議を行いながら名義変更を完了させる手順を踏むことが重要です。これらの手続きを怠ると、売却契約の効力が問われる場合もあります。

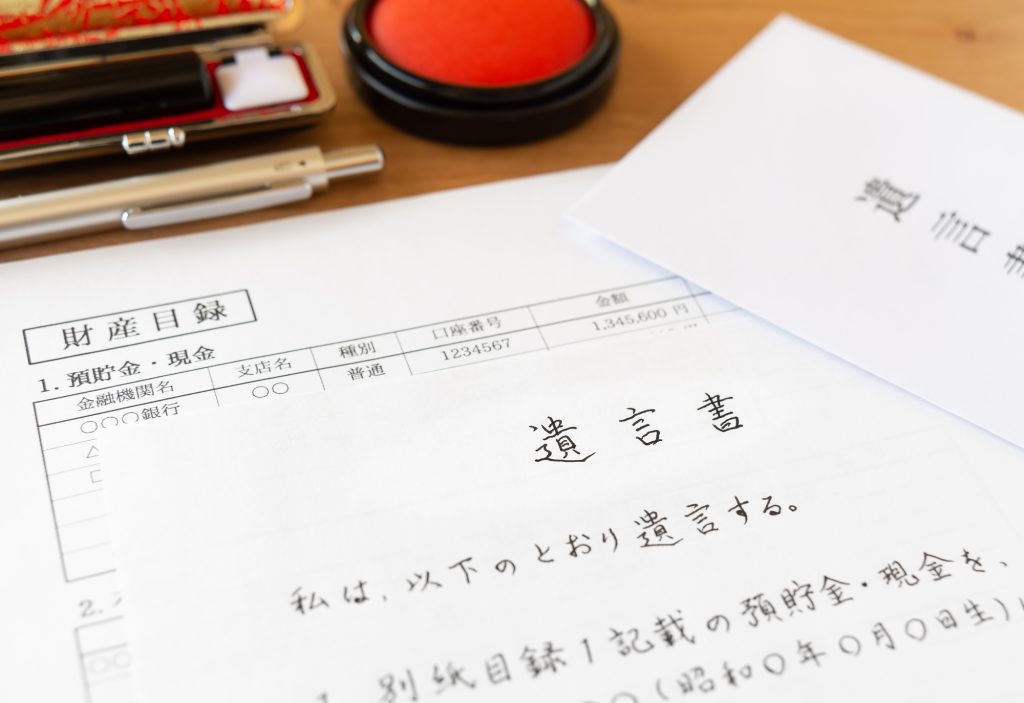

相続人を確定するためには、戸籍謄本などの書類を用いて誰が法定相続人となるのかを明らかにします。次に、遺言書の有無を確認し、内容に従って相続分を決定します。自筆証書遺言がある場合は、原則として家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。ただし、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している遺言書については、検認が不要となります。この一連の作業は、相続人や財産の把握をしっかりと行う第一歩となるため、慎重に進める必要があります。

遺言書が存在しない場合や、遺言書の内容に不明点がある場合には、相続人同士で遺産分割協議を実施し、誰がどの不動産を相続するかを決めます。合意が得られたら遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員の署名・実印での押印をすることで正式な協議書として成立します。事前に準備をしっかり行うことで、後々のトラブルを防止できるでしょう。

名義変更が終わったら、不動産会社へ査定を依頼し、売却活動を進めていきます。この段階で媒介契約を締結し、売却条件や価格の設定を行うことが一般的です。相続人間での意見が食い違う場合や複雑な事情がある場合は、専門家への相談がおすすめです。スムーズな売却を実現するためには、これらの基本的な流れを踏まえることが大切です。

相続人の確定と遺言書の確認

相続人を明確にしておかないと、売却の手続きが完了しない可能性があります。戸籍謄本で故人の家族構成をたどることで法定相続人を確定します。遺言書がある場合は内容を確認し、記載された財産の配分通りに手続きを進めることで、後々の紛争を防ぐことができます。不動産が遺言書に記載されている場合は、相続登記の際に添付する必要があります。

遺産分割協議と名義変更の手続き

相続人全員が集まって協議を行い、どう遺産を分割するか決定します。協議の結果を書面に残し、全員の署名・捺印を揃えることで、トラブルを回避しやすくなります。その後、法務局で名義変更を行い、不動産を売却できる準備を整えることがポイントです。名義変更(相続登記)が済んでいないと売却契約を締結できないため、早めに取り掛かることが重要です。

相続不動産売却でかかる主な税金の種類

不動産を売却する際には、譲渡所得税をはじめ、いくつかの税金が発生します。いつ・どのタイミングで・どの税金がかかるのかを整理して把握しておきましょう。

相続した不動産を売却する場合、所得税や住民税、印紙税、登録免許税などが主に関係してきます。譲渡所得税は、売却利益に応じて課税されるため、取得費や譲渡費用をどのように計上するかが重要です。取得費の証明がない場合は概算取得費の適用が可能ですが、より正確に経費を差し引くためには当時の購入金額や諸経費を把握しておきましょう。被相続人が取得した価格や取得時期を確認することが節税の第一歩になります。

印紙税は、売買契約書の作成時に貼付される収入印紙代として契約金額に応じて課税されます。契約書の枚数が複数ある場合には、その枚数分が必要となることもあります。金額が大きくなるほど印紙税も高額になるため、契約書の管理は丁寧に行いましょう。税率や必要な収入印紙の金額は国税庁の最新情報を確認してください。

加えて、不動産の名義変更には登録免許税がかかります。名義変更の手続き時に課税され、土地や建物の固定資産評価額によって税額が決まる仕組みです。復興特別所得税は所得税の一定率を上乗せして課税するもので、譲渡所得税に対しても適用されるため、計算時には忘れずに考慮してください。

所得税・住民税(譲渡所得税)

不動産売却で得た利益にかかる税金で、所得税と住民税を合わせて譲渡所得税と呼ぶことがあります。売却した不動産の所有期間が5年超になると長期譲渡所得扱いとなり、税率が短期譲渡に比べて低くなります。相続で取得した物件の取得時期は、被相続人が購入した日を基準に判断されるため注意が必要です。所有期間の判定は重要な節税要素です。

印紙税

売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税金で、契約金額の大きさに応じて税額が決定されます。数百万円程度の契約から数千万円規模の契約まで段階的に税率が変わり、高額な取引ほど印紙税も上がる仕組みです。契約書が複数部作成される場合、正本・副本それぞれに印紙が必要な場合があります。レートが変わることもあるため、常に最新の税率をチェックしておきましょう。

登録免許税

名義変更などの登記手続きを行う際に課税される税金です。土地や建物の固定資産評価額に一定の税率を乗じて算出されます。不動産を相続してから売却するまでに名義変更が必要になるケースが多く、意外とまとまった金額になることがあるため、事前に用意しておくと安心です。登録免許税の税率は相続登記と売買登記で異なるため、注意が必要です。

復興特別所得税

東日本大震災の復興財源確保のために設けられた税で、所得税額に一定割合を上乗せして課税されます。譲渡所得に関しても課税対象となるため、譲渡所得税を計算する際は復興特別所得税も含めて納税額を見積もる必要があります。現行では所得税額の2.1%が加算される仕組みです。期限付きで導入されているため、各年の適用期間もチェックしましょう。

3年以内に売却するメリットと注意点

相続した不動産は、一定期間内に売却すると特別控除の適用などメリットを得られる場合がありますが、併用できる特例に制限がある点には注意が必要です。売却時期や条件によって税額が大きく変わるため、正確な理解が重要です。

相続してから3年以内に不動産を売却することで、相続税を取得費に加算できる特例が適用されることがあります。相続税の一部を譲渡所得の計算上の取得費として扱うことで、売却益が低くなり、優遇を受けられる点が大きなメリットです。この期間を過ぎると適用できなくなるため、売却スケジュールを検討する際は注意が必要です。

また、相続した空き家を売却する場合には、最大3,000万円の特別控除が利用できる可能性があります。ただし、物件が旧耐震基準であること、被相続人が一人で暮らしていた家屋であること、売却代金が1億円以下であることなどの条件を満たさなければ適用されないため、事前に要件をしっかり確認しておきましょう。さらに、譲渡時までに耐震リフォームや取壊しを行うなどの対応が必要なケースもあります。

特例を活用する際、複数の控除や優遇措置を同時に使えないケースも多々あります。どの特例が自分にとって最も有益かを見極めるために、税理士などの専門家へ相談しながら申告を行うと、ミスを減らすことができます。特例の選択は一度申告すると変更できないことが多いため、慎重に判断しましょう。

取得費加算の特例とは?

相続財産にかかる相続税額の一部を、不動産の取得費として加算できる制度です。これにより、譲渡所得を実質的に圧縮し、課税対象額を低く抑えることが可能になります。対象となる相続税額や計算方法には詳細な規定があり、誤った申告をすると過少申告加算税や延滞税などの追徴課税の対象となることもあります。適用条件や申告手続きが複雑なため、早めに確認しておくとスムーズです。

相続空き家を売却する場合の3,000万円特別控除

被相続人が単独で所有していた家屋などに適用される特例で、一定の要件を満たす場合は譲渡所得から3,000万円を差し引けます。特に旧耐震基準の建物であること、相続開始から3年10ヶ月以内に売却することなど、細かい適用要件があるため、事前にチェックすると良いでしょう。利用できるかどうかで納税額が大きく変わるため、タイミングを見極めて賢く活用してください。なお、この特例は取得費加算の特例とは併用できないため、どちらを適用するか選択が必要です。

複数の特例を併用する際の注意点

取得費加算の特例と空き家の特別控除など、一見同時に活用できるようでも併用不可の場合があります。それぞれの特例の規定を確認し、最適な組み合わせを見つけることが重要です。申告書類や必要書類も特例ごとに異なるため、事前に準備を徹底する必要があります。確定申告時に適用ミスが起きやすいため、事前に専門家と相談しておくと安心できます。

相続した不動産の売却金額を左右する要素

不動産の売却価格は、立地条件や建物の状態だけでなく、市場動向や時期によっても変動します。さらに、相続登記や権利関係の整理状況もスムーズな売却に影響を及ぼします。

相続した不動産の査定額は、公共交通機関へのアクセスや周辺施設の充実度などの立地条件によって大きく左右されます。都市部や利便性の高いエリアであれば需要が高く、売却価格も高くなる傾向にあります。また、築年数やリフォームの有無、建物の状態なども価格に影響します。特に耐震性や住宅設備の更新履歴は、査定時に詳細を確認されるポイントです。

売却時期については、不動産市況だけでなく、季節要因や新生活シーズンなども視野に入れて検討すると良いでしょう。需要が高まる時期には買い手が見つかりやすく、価格交渉も有利になる可能性があります。反面、競合物件が多い時期では価格が下がりやすい点にも注意が必要です。最新の市場動向や金利情勢を定期的にチェックすることが大切です。

相続人や家族の事情で時間的な制約がある場合には、早期売却を前提に調整する必要があります。高値を狙いすぎると思わぬ長期化を招くため、納得できる査定額と売却タイミングを総合的に判断することが大切です。

査定に影響する立地条件と物件状態

立地条件は不動産価値を大きく左右する重要なポイントです。通勤・通学の利便性や周辺の商業施設の充実度は、買い手にとって魅力となります。また、建物の築年数やメンテナンス状況が良好であれば、より高い価格で売却できる見込みがあります。建物診断(インスペクション)の結果も、価格交渉に影響する場合があります。

売り時のタイミングを見極める方法

不動産市況は常に変動しており、地域的な開発計画や金利動向などさまざまな要因によって影響を受けます。相場が上がっているタイミングを狙うことが一つの手ですが、競合物件や季節的要素も勘案して冷静に判断しましょう。売却スケジュールを立てる際は、不動産会社から最新の査定情報を取得して比較するのがおすすめです。最終的には自分の希望価格やいつまでに売却するかといった要素も加味して決定してください。

相続税との関連:課税対象かどうかの判断

相続不動産にかかる税金は、相続税と譲渡所得税を混同しないよう注意が必要です。それぞれの税目で課税対象や計算方法が異なるため、正確な区別が重要です。

相続税は、被相続人が残した財産に対して一定の非課税枠を超えた部分にかかるものです。一方、譲渡所得税は売却益に対して課される税金であり、まったく別の性質を持っています。相続後、時間が経過してから売却する場合でも、相続税の申告時期と譲渡所得の申告時期は異なるため、漏れがないよう気をつけましょう。例えば、相続税は原則として相続開始から10か月以内に申告・納付が必要です。

相続税の負担を軽減するためには、生前対策や保険・贈与の活用など、別途検討が必要な場合も多いです。ただし、不動産を売却することで納税資金を確保するといった方法もあります。課税対象かどうかの判断は相続財産の総額や非課税枠との兼ね合いに左右されるため、早めの計画が重要です。特に複数の不動産を相続する場合は、評価額や分割方法によって課税額が大きく変動します。

譲渡所得税と相続税は同時に課税されるわけではありませんが、売却のタイミングによってはそれぞれの税率や特例に影響が出ることがあります。状況に応じて専門家に相談し、最適な売却方法を検討していきましょう。税務署や税理士への事前相談を行うことで、思わぬ負担を回避できます。

共有名義の不動産を売却する際の手順と税金

共有名義の不動産を相続した場合、複数人の同意や持分調整が必要になります。

共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の合意を得ることが民法上の原則です。共有者が多いと意見調整に時間がかかる場合がありますが、全員の意思決定が不可欠です。共有持分の名義変更や持分整理にも慎重な検討が必要です。

売却後の利益分配は、持分比率に応じて行われるのが通常です。もし特定の共有者が多くの利益を受け取る場合、贈与とみなされるおそれがあるため、税法上の注意が求められます。合意に基づいた売却と正確な分配は、トラブル防止のポイントとなります。

共有名義の場合、各自が支払う譲渡所得税の計算も複雑になることがあります。持分ごとに計算する必要があるため、専門家へ早めに確認しておくと安心です。贈与税が絡むケースでは、適用特例が異なる場合もあります。

共有者全員の合意を得る方法

共有名義の不動産を売却するには、全員の同意が原則です。まず共有者同士で売却価格や売却時期を話し合いましょう。承諾が得られない場合には、持分の買い取りや共有物分割請求など法的手段を検討することもあります。

贈与とみなされるケースとは?

共有者の一部が実際の持分を超えて利益を受け取ると、税務上「贈与」と認定される可能性があります。贈与に該当すると別途贈与税が課せられるため、売却益の分配方法は注意深く決める必要があります。不動産登記における名義変更時の持分調整でも同様のリスクがあるため、専門家と相談して進めると安心です。

確定申告の流れと提出に必要な書類

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、期限内にきちんと確定申告を行うことが重要です。

不動産売却で利益が出た場合は、所得税および住民税を正しく納付するために確定申告が必要です。確定申告の期限を過ぎると延滞税や無申告加算税、過少申告加算税が発生する可能性があるため、早めに準備を始めましょう。

確定申告では、契約書や領収書といった書類を整理しておくと、譲渡所得の計算をスムーズに進めることができます。特に取得費や譲渡費用の証明となる領収書は、譲渡所得の圧縮に役立つため、紛失しないよう注意してください。申告ソフトや電子申告を活用すれば、控除額や税額のシミュレーションがしやすいでしょう。

不動産譲渡の計算は複雑になりやすく、特例の適用漏れや申告誤りが生じることもあります。高額の税金が絡むケースも多いため、税理士に相談して内容をチェックしてもらうと安心です。申告するだけでなく、必要書類の保管やその後の税務調査にも備えておく姿勢が大切です。

税務署へ提出すべき必要書類リスト

不動産の売却契約書や登記簿謄本、譲渡費用の領収書、取得費用の証明書類、譲渡所得の内訳書などが代表的な提出書類です。物件が複数ある場合や特例を適用する場合には追加の書類が求められることもあります。申告前に必要書類をリストアップし、スムーズに準備を進めましょう。

譲渡所得税の申告時に見落としがちなポイント

取得費や譲渡経費の計上漏れがあると、本来より多くの税金を支払うことになります。また、特例の要件を満たしているにもかかわらず、申告時に適用忘れが発生するケースも見受けられます。些細な書類の不備が損失につながるため、件数が多い場合や内容が複雑な場合は専門家のサポートを検討しましょう。

不動産売却に伴う節税テクニック

少しの工夫で譲渡所得を下げ、トータルの税負担を軽減できる可能性があります。

譲渡所得を算出する際、正当な費用を取得費や譲渡費用として計上することで、課税対象となる所得額を抑えられます。仲介手数料や解体費用、測量費などは漏れなく計上すれば、大幅な節税効果が得られる場合があります。

家屋を解体して売却した場合は、解体費用も譲渡費用に含められるケースがあります。ただし、家屋の状態や売却条件によっては認められないこともあるため、専門家に確認しましょう。

また、資金計画の一環として、ふるさと納税を活用する方法も検討できます。ふるさと納税で住民税が軽減されるため、譲渡所得で増えた住民税の負担を多少なりとも和らげることができるでしょう。

諸経費を計上して所得額を下げるコツ

仲介手数料やリフォーム費用、測量費などを計上しておくと、実質的に譲渡所得を減らす効果が期待できます。特に相続税の取得費加算の特例を組み合わせると、大きな節税が可能です。契約書や領収書など証明書類をきちんと保管し、正確に計算を行いましょう。

ふるさと納税の活用で住民税を軽減する

寄付金控除として扱われるふるさと納税を行うと、住民税の一部が控除されます。大きな売却益が出ると翌年の住民税も増加しますが、ふるさと納税を適切に活用すれば負担をある程度緩和できます。控除上限に注意し、効果的な寄付先を選ぶことが重要です。

相続した不動産の売却に関するQ&A

相続不動産の売却において、よく寄せられる疑問点についていくつか整理しました。

Q: 相続した不動産をすぐに売却しないといけないのでしょうか?

A: 必ずしもすぐに売却しなくてはいけないわけではありません。ただし、相続税の申告期限や特例の期限などで早めに検討するメリットがある場合があります。

Q: 売却価格が相続税評価額よりも高いと追加で相続税がかかりますか?

A: 原則として相続税評価額と売却価格は異なるものとして扱われ、追加の相続税は発生しません。ただし、売却後に譲渡所得税が課税される点には注意が必要です。

Q: 空き家になっている実家を売却するときに気をつけることはありますか?

A: 建物の老朽化や耐震性、周辺環境など事前に確認しておくとスムーズに売却できます。特例が利用できる可能性もあるため要件を調べておきましょう。

まとめ:相続不動産の売却と税金対策を万全に

相続した不動産を売却する際には、基本的な手続きから特例の活用まで、幅広い知識と準備が求められます。

相続人の確定や遺言書の確認、名義変更などの手続きを正確かつ丁寧に行うことで、後々のトラブルを回避しやすくなります。売却時には所得税・住民税や印紙税など、さまざまな税金に関連する手続きが発生するため、手続きの流れを理解しておくことが重要です。

取得費加算の特例や空き家の特別控除など、利用可能な制度を適切に組み合わせれば、大きな節税効果を得ることができます。確定申告の準備や手続きには意外な落とし穴も多いため、必要書類を完備し、計算が不安であれば専門家への相談を検討しましょう。

不動産売却は高額な取引であるため、慎重に計画を進めることで、思わぬ損失を回避し、より良い形での相続財産の活用につなげることができます。早めの情報収集と準備こそ、成功への近道です。

この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー

宅建士/二級建築士

ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。

現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。